Памятник

Я памятник воздвиг – едва ли ощутимый

для вкуса большинства и спеси единиц.

Живые сыновья, увидев этот мнимый

кумир, не прослезят взыскующих зениц.

И внуки никогда, а правнуки – подавно,

в урочищах страстей не вспомнят обо мне -

не ведая о том, сколь сладостно и славно

переплавлялась боль на стиховом огне.

Слух обо мне пройдёт, как дождь проходит летний,

как с тополей летит их безнадёжный пух, -

отсылкой в словаре, недостоверной сплетней.

И незачем ему неволить чей-то слух.

Умру. И всё умрёт. И гребень черепаший

Меркурию вернёт плешивый Аполлон.

И некому, поверь, с душой возиться нашей

и памятью о нас: нам имя – легион.

Капитолийский жрец, и род славян постылый,

и утлый рифмоплёт – всё игрища тщеты.

Но, Муза, оцени – с какой паучьей силой

противилось перо величью пустоты.

***

Вот сон. Сырым напором ветра

развернут парус над кормой.

Прощай, суровая Деметра,

припорошенная зимой!

Приелись нам твои акриды…

Уже и Лесбос мы, и Крит

прошли — и рокот Амфитриты

с раскрытым сердцем говорит

родным гекзаметром. Устало,

светло разглядываем мы

Италии зеленоталой

волной рожденные холмы…

Ну, здравствуй, лирики Итака!

Земной Элизий ждет нас тут -

ты рад?.. Но спутник полон мрака:

его Евгением зовут.

САД

Гулко, снежно, светло и зыбко.

Сад ведет сквозь себя, как скрипка,

не задумываясь, мотив,

клены, липы, дубы, ступени

галереи, сугробы, тени

от деревьев позолотив.

За стволами дворец синеет.

Мраз скрипит в суставах скамеек.

Для чего мне льдистый размер

этот нужен — и так морозно?

И сосульки горят — как блесна

или градусники, например.

Не Ахматова ль им писала?

Папиросного дыма лекало

уплывает в сторону. Ветр

словно вымер. Вокруг ни звука -

глухота натяженья лука

и безмолвия ровный метр.

Для чего я пишу — не знаю.

Но писанья не променяю -

как бы ни была несладка

эта доля. Отсюда видно

до чего она незавидна.

И в перчатке стынет рука.

Стынут урны, кусты, киоски.

Стынет слабый дым папироски.

Стынет воздух горних высот.

Стынет мир. А резвая строчка -

лишь пушистая оторочка

этих лютых зимних красот.

Стынет сад — царскосельский ледник.

Что поделать — я тех наследник,

кто и круче знавал мороз.

Стынут пальцы, перо, чернила.

Стынет всё, что мне было мило,

волновало до слез.

Ух, какой колотун в России!

Но не в силах просторы сии

променять мы на рай земной -

где шумит под скалою море

и, олицетворяя горе,

виноградник стоит хмельной.

Обожали, потом бежали -

лучше б в русской земле лежали,

всё равно нам один конец.

Стынут звезды — как на параде.

И летучей мышью в ограде

стынет черный царский птенец.

Стынет сад, и пруд, и дорога,

и Природа, в которой Бога

не содержится ни на грош.

Стынет Тельмана лоб железный.

Стынет век, кровавый и слезный.

Стынет Музы девичья ложь.

Ничего нет страшнее слова:

и зерно оно, и полова -

разве знаешь, что в кулаке?

Стынет зелень зимнего свода.

Стынет слово — слава, свобода.

И снежинка — бритвой в руке.

Может статься, стихописанье

есть уход от знанья в незнанье,

но скорей — паренье, полет,

замещенье. Я начал страхом

и вниманьем к смертям и плахам,

а кончаю — наоборот -

восхищением этим снегом.

Мирозданья гипсовый слепок

гармоничен, точен и строг.

Божество таится в творенье.

И неровное сердцебиенье

выправляется шагом строк.

Пусть дыханье клубится паром

и румянец дерет — недаром

родились мы в этой стране,

где здоровье живет в хворобах,

где декабрьская кровь в сугробах -

как на свадебной простыне.

Кисловатый дичок Европы,

этот воздух остужен, чтобы

пробирали нас до костей

Камерон и любовь к отчизне,

роковая непрочность жизни

и мерцанье звездных путей.

Стынет сад. Здесь бродил Жуковский,

завернувшись в плащ стариковский,

он как Лазарь уже глядел -

тосковал по прежнему веку,

полагая, что человеку

и поэзии есть предел.

Мы простим ему эту слабость.

Стынет сада вечная младость -

юный воздух, зимний, сухой,

и прогулочный хруст арбузный,

и бутылочный лед медузный.

РОЖДЕСТВО

Гнилой Венеции ларец

хранит и золото и кости, -

и ты, кощунственный певец,

приют на острове-погосте

обрел, где залетейских вилл

теснится мраморная пена.

Спи! Спи, покуда Михаил

нас всех не вытрубит из тлена.

Вокруг лепная пустота -

оплот всемирной малярии…

Не знаю, верю ли в Христа -

скорее в первенца Марии,

в покой младенческого сна

под млечной тайнописью знаков,

в осла, в ночные имена

небочитателей и магов…

Но вновь потусторонний хор

гремит над замершим базаром, -

и вновь Каспар и Мельхиор

бредут вослед за Балтазаром.

И вижу (согласились те б

насельники седьмого круга),

что и картонный наш вертеп -

подарок Любящего Друга.

***

Ну, выпей пива — полегчает,

и мир покажется живым.

Пусть Мойка лодочку качает

проточным бризом дрожжевым.

Не хуже здесь, чем в Амстердаме.

И даже лучше, может быть, -

хоть акварель в гранитной раме

всё в море пробует уплыть.

Я, вместе с островом, отъеду…

Что ж, жить — такая ж благодать,

как вон тому велосипеду

в след шины шиной попадать…

Пиши роман, торгуй водярой,

люби сварливую жену…

а я за мир, простой и старый,

еще откупорю одну.

Орфей. Эвридика. Гермес.

(из Райнера Марии Рильке, перевод с немецкого)

То были душ невиданные копи.

Серебряными жилами во тьме

они струились ввысь. Среди корней

творилась кровь и тоже поднималась

в мир — тяжела и, как порфир, багряна.

Все остальное серым было —

лес

безжизненный, и пропасти, и скалы,

и тот огромный, но незрячий пруд,

что нависал над отдаленным дном,

как грозовое небо над долиной.

Лишь по лугам, само долготерпенье,

извилистою лентой отбеленной

была для них размотана тропа.

И этою стезею шли они.

И первым стройный муж в хламиде синей

шел, вглядываясь вдаль нетерпеливо.

Его шаги дорогу, не жуя,

проглатывали крупными ломтями;

а руки стыли в водопаде складок,

окаменев и позабыв о лире,

что, невесома, в левую вросла,

как в мертвый сук оливы стебель розы.

И чувства были в нем разобщены:

взгляд всякий раз стремглав до поворота

бросался псом, чтоб там застыть и ждать —

или вернуться, алчно торопя

хозяина, и вновь бежать; а слух —

как нюх собачий — был нацелен вспять.

И изредка казалось, тех двоих,

сопутствующих в долгом восхожденье,

но отстающих, поступь различима —

и не своей стопы он слышит звук,

не шелестенье собственного платья.

Тогда он повторял: «Они идут!» —

и судорожно вслушивался в эхо.

Они и шли, те двое, но, увы,

смертельно тихо. И когда бы он

мог обернуться (если бы такая

оглядка не сулила разрушенья

всего, что созидалось), увидал —

да, оба, молча, следуют за ним:

бог-вестник, бог-посланец, в легком шлеме

над светлыми прозрачными очами,

в сандалиях крылатых, с кадуцеем

в руке, к бедру прижатой, и, другою

его рукой ведомая, она —

любимая столь трепетно, что лира

всех плакальщиц земных перерыдала —

и от пролитых слез родился мир,

где были вновь и лог, и дол, и лес,

обжитый дичью, тучные поля

и реки; и над жалобной землей,

как и над прежней, то сияло солнце,

то синие сверкали небеса

слезами исказившихся созвездий, —

любимая столь сильно.

Но она,

чей шаг смирялся мерным шагом бога

и погребальной тесной пеленой,

шла отрешенно и неторопливо.

Ее не занимал ни человек,

идущий впереди, ни цель пути.

Она плыла, беременна собой;

она сама была бездонной смертью

своей, до полноты небытия

своею новизною наливаясь,

как плод бездумный — сладостью и цветом;

желать и знать не надлежало ей.

Она укрыта девственностью новой

была; смежилась женственность ее,

как лепестки цветка перед закатом;

и руки столь отвыкли от земных

касаний, что прикосновенье бога,

бесплотное, ей вольностью казалось

недопустимой, причиняя боль.

Она теперь не сладостной женой

была, певцом воспетой вдохновенно,

не островком дурманящим на ложе,

не радужным сокровищем его.

Она была распущена, как прядь,

и высушена почвой, точно ливень,

рассыпана, как сев, тысячекратно.

Была она лишь корнем.

И когда

остановился шедший с нею рядом

и скорбно произнес: «Он оглянулся», —

она спросила безразлично: «Кто?»

Вдали, в просвете ясном, силуэтом

темнел безвестный некто, чьи черты

здесь были незнакомы. Он смотрел

на то, как преисполненный печали

бог-вестник развернулся, дабы снова

сопровождать в ее движенье тень,

что по стезе, привычной ей, обратно

уже, безвольно и неторопливо,

шла в погребальной тесной пелене.

***

Придут — и скажут с умиленьем:

“Возьми, Овидий, этих рыб.

Сродни твоим стихотвореньям

краса их благородных глыб:

как строки дивные — упруги,

и серебро их тяжело.

Мы их добыли среди вьюги,

разбив морозное стекло.”

И рослый мальчик краснорожий

украдкой глядя из-за спин

дядьев, укутанных рогожей,

чтоб ты поверил: мир един.

…Мечты! Нет ни метемпсихоза,

ни воздаянья — видит Бог,-

ни слез, ни рыбного обоза,

ни рослых мальчиков, ни строк.

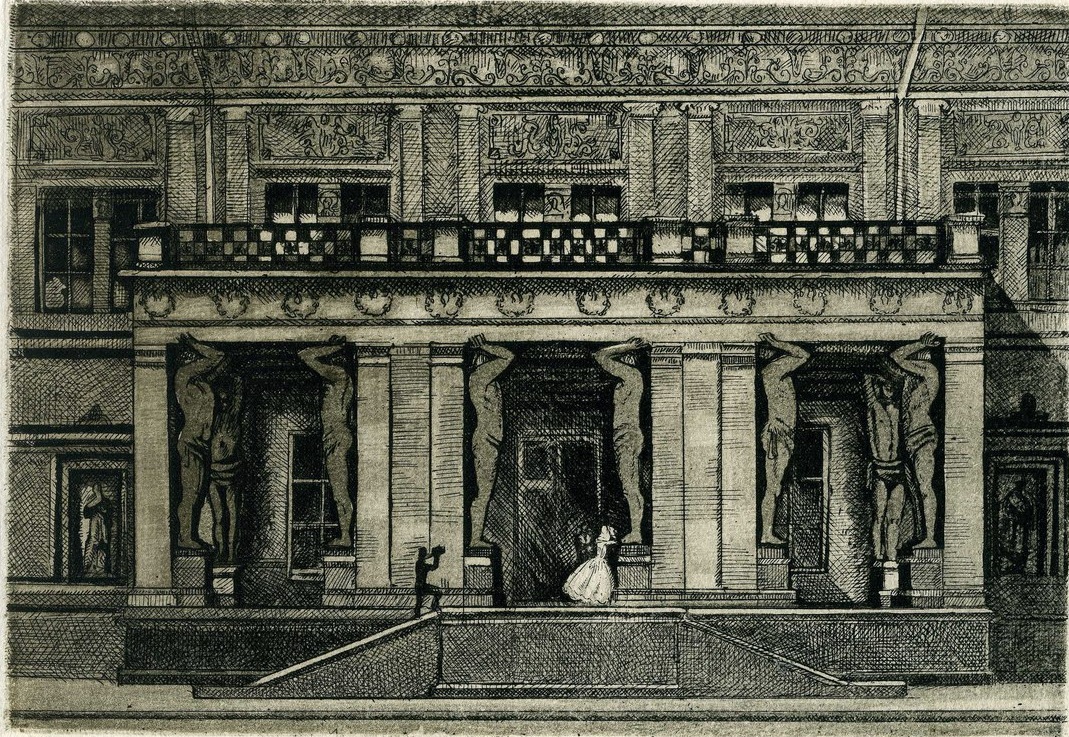

НОВЫЙ ЭРМИТАЖ

Бюсты, серые от тучной почвы,

для чего свою прервали ночь вы

и столпились в зале? Ну и ну,

что построил этот Лео Кленце! -

Склеп! И то египетский! Коленце

жуткое! До Греции ль ему?

Снег. И мрак. И мавры у подъезда.

Хорошо, хоть в полночь не бывал

тут!.. Анубис лающий… Невеста,

прыгнувшая в выпуклый канал…

И неужто из того же теста

мы, что и Бальбин-микроцефал?

Пусть кривит здоровый скепсис Рима,

как цикута, Цицерону рот.

Тушат свет. И ночь непоправимый

начинает свой слепой обход.

Мимо жизни призрачно и мнимо

пирамида лестницы ведет.

Из цикла «Нижнегородские ахи»

Милиционеров бабьи полушубки,

ремешки и бляшки, мех…

Сизые такие голубки́-голу́бки.

Их бы, эх!..

В валенках плывут, качаются как шлюпки:

яблочный румянец, детский смех.

Их бы приголубить, глупых: гули-гули!

Клюй, птенец!

Крикни “караул!”, усни на карауле,

в патруле. Пароль — “Пиздец”…

Всё, весельчакам, им — по́ болту, а хули?

Воздух — леденец.

Хочется молочную сунуть шоколадку -

пососите. Ох!

Как Ильич, пощупать теплую подкладку

и, как Осип, — складку,

грубую на вдох.

Стоит только сбацать “яблочко” вприсядку -

и в мозгу растет еловый мох.

Первый космонавт из “Англетера” -

весь их слух,

вся любовь их ватная и вера.

Заспанный язык припух.

Кто жалчее милиционера,

беспризорней, ух?

Их бы, их бы в соловьиных перлах

пестовать, но — ах!

Их бин кранке нахтигаль, натюрлих,

зи зинд вольфен, — абгемахт!

До свиданья, милые, до свиданья, эрлихи -

с дырочками в славных черепах!

Но в груди колотится и сладко

млеет под полой.

Андрогин платоновский, двойчатка

с рацией, игрой и кобурой.

Парочка волчат правопорядка.

Дети Перестрой…

***

…знавшие вас нагими

сами стали катуллом, статуями, трояном…

Бродский. «Римские элегии»

Царь Митридат, лежа на плоском камне,

видит во сне неизбежное: голое тело, грудь, колечки ворса.

То же самое видит всё остальное войско…

Бродский. «Каппадокия»

Ариобарзана Филоромея

монета серебряная… Немея

вечно от страха, закрыв глаза,

правил страной этот царь сутулый,

меж Митридатом VI и Суллой

тесно зажат: что ни день — гроза…

О, Каппадокия! Ты воспета

лучшим поэтом: ты — просто Лета,

а не долины, луга, холмы;

в сотах беспамятства всё уснуло —

Филоромейос, Евпатор, Сулла,

всадники, кони… Уснем и мы.

И не смешные колечки ворса

спящим приснятся, не формы торса,

не повторенья для жадных глаз —

зенок какого-то там катулла;

тьма неживая, она же — сулла,

как митридата, обступит нас.

На миллиарды веков, навеки

стылою Летою станут реки.

Над пустотой опустеет мост.

Как навсегда замолчавший кратер,

будет незрим в черноте евпатор.

В этой ночи — ни луны, ни звезд…

Так. Но осколком былого света

в теплой ладони блеснет монета.

Первым из праха воспрянет конь.

Каппадокиец восстанет следом —

на языке, что ему не ведом.

Ихтиос — «рыба», атар — «огонь»…