Из книги «Неизвестному другу» (2024)

***

Любое зданье на закате дня

Становится архитектурным чудом.

И Парфенон ему почти родня,

Оно наброском кажется, этюдом,

Вечерний свет, неотразимый свет

С его невероятными тенями

Колонны расставляет, где их нет,

А статуи тайком приходят сами.

Живой узор клубится на торце,

На трещинах играет и заплатах, –

И человек живет, как во дворце,

Минут пятнадцать, двадцать, как в палатах,

Вознагражден сверканием стены

Кирпичной, как сиянием чертога,

И видит, что для солнца все равны,

Все призваны, а значит, и для Бога.

Зимний дворец

Зимний, зеленый, как роща, дворец

Радует взгляд и зимою, и летом.

Кажется, жить бы в нем мог и скворец,

И соловей, и довольны при этом

Были бы статуи пением их,

Стоя на крыше, и для Тициана

И Леонардо порханье таких

Зрителей было бы тоже желанно.

Кажется, этот зеленый фасад

С белой его, золоченой лепниной,

Многоколонный, приневскому рад

Ветру, волнистый, барочный, старинный,

Как упоителен, как золотист,

Можно ль смотреть на него без восторга?

Я в этом смысле, увы, монархист,

И Петербург мне милее Нью-Йорка.

***

Летний сад похож зимой на кладбище,

Словно лето в нем похоронили.

Что-то в этом роде Мандельштам еще

Говорил в своем блаженном стиле.

Мы скромнее скажем, простоватому

Языку привержены и слогу,

Что привыкнуть к домику дощатому

Нелегко ни цезарю, ни богу.

Можно ли в гробу стоять навытяжку

День за днем, всю зиму, неподвижно?

Силу где такую взять и выдержку,

Ничего ж не видно и не слышно!

И не всякий бог сумел отважиться,

Скажем, Пан – пожить в такой могиле.

Вот и мы с тобой ни разу, кажется,

В Летний сад зимой не заходили.

***

Я помню, как Риму я был благодарен

За Марка Аврелия и Пантеон,

Но Тибр оказался на редкость бездарен

И сельской рекой показался мне он,

Да только без рощи, без леса, без луга,

Прикрытый какой-то поникшей листвой.

Мы шли очень долго, сердясь друг на друга:

Маршрут надо было нам выбрать другой.

А как знаменит он! Кто ж Тибра не знает,

Кто с детства увидеть его не мечтал?

Но как в этой жизни нередко бывает,

Увидев, бедней на иллюзию стал,

На прихоть, на радость, восторг и желанье.

Нет, Рим, безусловно, высок и велик,

Но Мойка, Фонтанка, Невы колыханье,

И блеск, и гранитный ее воротник!..

***

Поэт своей страною дорожит,

Он никакой другой стране не нужен.

Переведи его хоть на санскрит,

Хоть на французский, – жалок и сконфужен.

Он на чужом богатом языке,

Все языки по-своему богаты,

Живет в ему не свойственной тоске,

«Ко звуку звук нейдет» и губы сжаты.

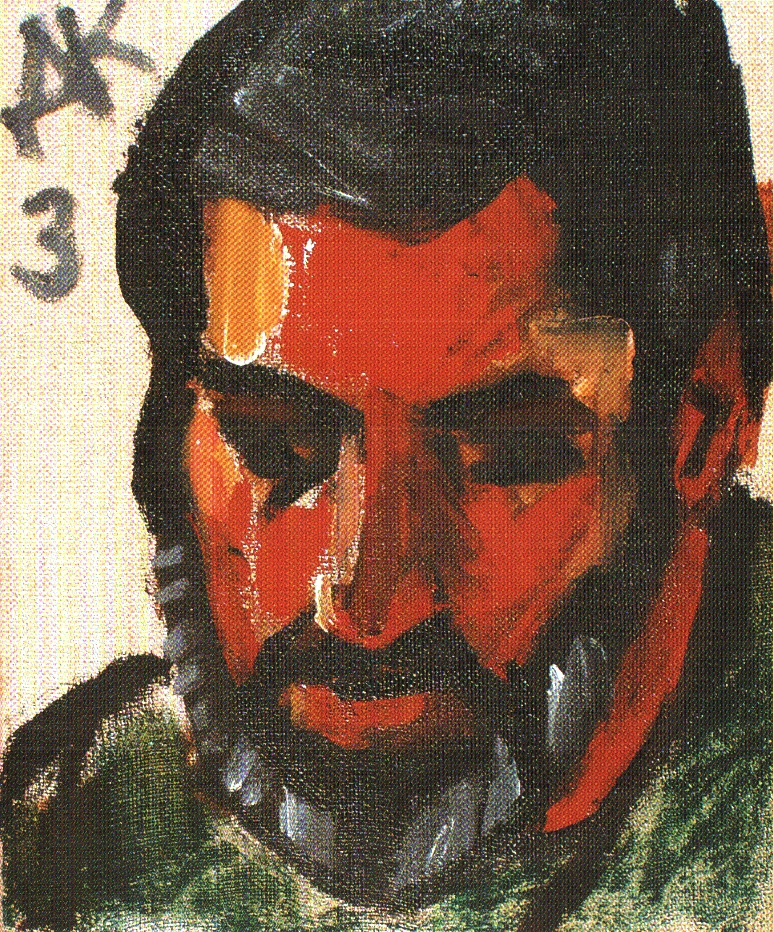

Представь себе картину: все мазки

Чужой рукой написаны и краски.

Оригинал и копия близки,

Но Рафаэль на копии, как в маске.

Понравится, но вряд ли восхитит,

Какою рамкой список ни украсьте.

Поэт своей страною дорожит,

Любя ее и в горе, и в несчастье.

***

Выходя из дверей, надевая в раздумье перчатку,

Человек у Рембрандта присматривался уже

Не к руке, не к перчатке, не к складке, но к миропорядку

Согласуя с ним что-то, сличая с ним что-то в душе.

Сразу видно, не этим случайным, лоснящимся вздором

Франтоватым, подручным, так горестно он увлечен, –

Но вся жизнь в этот миг перед остановившимся взором

Молчаливо проходит, — поэтому мешкает он.

Боже, как мне понятен

Этот жест, промедленье, на чем-то запнувшийся шаг,

Выясненье причин, размещение солнечных пятен

И теней, и сомненье, и весь подступающий мрак!

Даже кажется, если бы уговорить Яна Сикса

Дать нам эту перчатку, с теплом, сохранившимся в ней,

Больше было бы в мире сочувствия правде и смысла.

Человек умирает, и вновь его опыт – ничей!

***

Хорошо, что я не католик, не иудей,

Хорошо, что не лютеранин, не православный –

И поэтому с Богом без лишних могу затей

Говорить – и ничем не завешен Он, не заставлен.

Перейти к сути дела, спросить (упразднен барьер,

И не статуя Он, чтоб уйти от вопроса в нишу):

Есть какое-нибудь оправдание, например,

Мукам слепорожденных детей, – я его не вижу.

Без посредников, и славословия ни к чему,

Песнопения, – мы же не в консерваторском зале, –

Сердце к сердцу и, хочется верить, что ум к уму,

Радость к радости, именно так, и печаль к печали.

***

Учебник палеонтологии

В соседстве с Библией на полке

Содержит тайны слишком многие,

Хранит фрагменты и осколки,

И привлекая околичности,

И говоря обиняками,

Он о своей твердит первичности

И Бога сердит пустяками.

И у него такие доводы

В рабочий ссыпаны передник,

И так предметны эти хлопоты,

Что Бог садится за учебник

И, видя смысл в любом отросточке,

Молчит, глазам своим не веря,

Когда Кювье ему по косточке

Воссоздаёт громаду зверя.

***

Конечно, жизнь – земное дело, шумное,

И сколько в ней печалей и обид,

Но человек как существо разумное

К сообществу богов принадлежит,

И эту фразу древнего философа

Ты, выписав ее себе в тетрадь, –

А лучшего запомнить нету способа, –

Осмыслить рад и к сведенью принять.

***

Я знаю, что может быть хуже и лучше,

Но в лучшем могу ли быть твердо уверен?

Должны быть и грозы, должны быть и тучи,

И Рок существует, и он злонамерен,

Я знаю, что век был двадцатый кошмарен,

Но лучше, чем в первой его половине,

Я жил во второй – и судьбе благодарен

По эгоистической этой причине.

Ты скажешь: но разве стихи из-под палки

Писал Пастернак, Шостакович – квартеты,

Цвели незабудки в полях и фиалки,

И так же закаты пылали, рассветы.

Я знаю, что смысла в истории нету,

Что век двадцать первый большие сомненья

Сегодня внушает, что миру и свету

Грозит, как не раз это было, затменье,

Я знаю, что лучше и хуже – два слова,

И если я первое предпочитаю

Второму, судьба опровергнуть готова.

Мое предпочтенье, и я это знаю.

***

Как не подумать о тех, кто убит,

Как не подумать о тех, кто несчастен?

Сколько печалей, болезней, обид,

Горестей, ужасов, бедствий, напастей!

Можно ль стихи в этом мире писать,

Разве они не фальшивы, не жалки?

Но вдоль дороги лесной, им под стать,

Скромно цветут голубые фиалки.

Белые тоже среди голубых,

Синих, приветливы, светолюбивы.

Ты предпочел бы, чтоб не было их,

Только пучки лопухов и крапивы?

***

Ох, нет, не торопи июльских дней, куда

Спешить, они светлы, а дальше будет хуже.

Не стану говорить, как светится вода

В Неве, как блещет шпиль, как подсыхают лужи.

Как в уличном кафе за столиком сидеть

Под тентом голубым приятно с кружкой пива.

А за городом ель умеет порадеть

Нам, липа угодить и подольститься ива.

Для радости как раз и нужен тот талант,

Что смотрит сквозь тоску, глядит поверх печали,

И тут, конечно, Фет – наш главный консультант,

Хотя для многих он в забвенье и опале.

Неизвестному другу

Кто б ты ни был, читающий эти строки,

Ты мой друг, очень близкий, хотя далекий,

Я не знаю тебя, очень жаль, но ты

Меня знаешь, и век (вcе века жестоки)

Дарит реки, любовь, облака, мосты.

Он старается быть на стихи похожим,

Мы изъяны его отменить не можем,

Но о книгах любимых заходит речь,

О фиалках лесных, что всех роз дороже,

Удовольствии бабочку подстеречь.

Тайна жизни и смысл ее вещий скрыты,

Но стихи, слово нитью, лучом прошиты,

Облегчающим горечь, тоску, недуг,

И стихам благодарен, ища защиты,

Их читающий, мне неизвестный друг.

***

С ободочком по краю…

И. Анненский

Давай-ка еще раз, о чем? О ромашках,

Об алом шиповнике или вьюнке.

Не хочешь о них, так о блюдцах и чашках,

Волнистом, мерцающем их ободке.

И я уверяю тебя, что не хуже

Подумать о них, чем о зле и добре,

Таких беспредметных, бесцветных к тому же,

Как будто под солнцем идущих в чадре.

Не надо о главном, не надо о славном,

На то и дана человеку душа,

Чтоб он иногда и себя богоравным

Считал, и Гомера, и дуб, и стрижа.

Что делаю? Солнце к себе примеряю,

Деревья, кустарник, цветы, облака.

А этот сервиз с ободочком по краю

Насколько бы хуже был без ободка!

***

Моя душа в стихах останется

И никуда уже не денется:

Она служанка их, начальница,

И диктовальщица, и пленница.

«В заветной лире» – было сказано,

И дорожу я этой фразою.

Душа с любимым делом связана,

Как тополь с дачною террасою.

Как оценю свой усердие,

Какой в нем смысл, какие выводы?

Чем хорошо в стихах бессмертие?

Тем, что моей в нем нету выгоды.