Предисловие к альманаху “Паровоз” №9/2029

Памяти Олега Юрьева

Вообще говоря, «петербургской» может именоваться вся без исключения русская силлабо-тоническая поэзия. Просто потому, что она — петербурженка, родилась некогда в этом «умышленном» — морском, европейском, западном — городе. Известна точная дата ее рождения — 1739 г. «Ода блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над Турками и Татарами и на взятие Хотина 1739 года» — первое силлабо-тоническое стихотворение, написанное на русском языке Михаилом Васильевичем Ломоносовым. (Автор был в тот момент командирован в Германию, но писал он оду, явно оборотять в сторону покойного адресата и столицы Российской империи.)

Корабль как ярых волн среди,

Которые хотят покрыти,

Бежит, срывая с них верьхи,

Претит с пути себя склонити;

Седая пена вкруг шумит,

В пучине след его горит…

Рифмы, увы, оставляют желать лучшего. Но слово «корабль» верно прочитывается в этом первом отечественном опыте конвенционного стихосложения, чего не скажешь о многочисленных ляпах последующих пиитов, у которых появляются и «корабЕль», и «сентябОрь», и «октябЫрь».

Но если с рождением всё ясно, то с зачатием и вынашиванием вопрос куда более сложный. Нельзя тут забыть имен Василия Тредиаковского и Александра Сумарокова. Работа была дружной, хотя вся эта троица между собою и враждовала люто.

Как и многое другое возникшее у нас в эпоху петровских преобразований, новая поэзия подслушана у европейцев, привита от них к существовавшей до того русской силлабике, но в отличие от своей германоязычной матери, погрязшей к середине прошлого века в безысходном верлибре-перформансе, цветет и поныне.

Академик В. Н. Топоров ввел понятие и очертил контуры «петербургского текста русской литературы», то есть огромного комплекса произведений, так или иначе описывающих Петербург как явление и феномен. Но и задолго до него создавались подобные или весьма схожие построения — «петербургский миф», «петербургский период русской словесности», «петербургская поэтика» и т. д., и т. п. Дело вполне понятное, даже житейское — то, что привлекает глаз и разум, постепенно становится «текстом».

Существуют громадные «римский» и «венецианский» тексты мировой (да уже и русской!) литературы. А сколь грандиозен и своеобычен «московский текст» — от, скажем, Ивана Дмитриева и Чаадаева, через романы Льва Толстого и Андрея Белого (этот отметился ведь и «Петербургом», и герои графа постоянно пользуются Николаевской железной дорогой), через очерки Гиляровского к незабвенному Вен. Ерофееву, Трифонову, Нагибину, Рыбакову!..

«Началось “Одой на взятие Хотина” (1739), кончилось августом 1921 года», — решительно пишет Нина Берберова в своей эпохальной книге «Курсив мой». То есть смертью Блока, гибелью Гумилева, эмиграцией многих выдающихся русских литераторов. В 1924‑м брошенная временщиками столица (любопытно, что Стамбул тоже показался революционерам слишком окраинным, чересчур западным и излишне морским) утратила свое подлинное имя (уже подпорченное, десакрализованное в 1914‑м), обзавелась кличкой.

Можно и нужно, конечно, говорить и о «ленинградском тексте» — со всеми иллюзиями 1920‑х, с расцветом обэриутов и филологической школы, с ленинградской антисталинской фрондой в партверхушке, с крушением этих иллюзий в 1930‑е, с убийством Кирова и массовыми репрессиями, с героической и ужасной блокадой, с безликой «областной судьбой» города в 1950—1980‑е. Но поэзия теплилась и в эту эпоху. В Ленинграде жил Михаил Кузмин, жила царственная Ахматова, а 1960‑е город дал стране и миру замечательных новых поэтов — Евгения Рейна, Александра Кушнера, Иосифа Бродского…

Поэтому воспроизводимая нами статья эмигрантского литературоведа и культуролога Владимира Вейдле «Петербургская поэтика», написанная приблизительно в то же время, что мемуарная книга Берберовой, кажется пророческой и оптимистической. Настоящая поэзия не умирает. Дело не «кончилось августом 1921 года»!

Вот и город спустя пропасть лет вернул свое законное имя, что несказанно радует и меня и поэта-петербуржца Александра Комарова:

Ни Пушкина, ни Блока, ни Ахматовой…

Все меньше старых знаков и примет.

Но город погружен в привычно-матовый

и призрачно-необъяснимый свет.

Он пережил переименования,

вождей неудовольствие и гнет,

но было для надежды основание,

что имя настоящее вернет.

Хоть многое повыскребли, повытерли,

и перелицевали все вокруг,

но вот дарю Вам книгу, а на титуле,

как и тогда, стоит — «Санкт-Петербург»!

Нельзя не порадоваться и тому, что Царское Село вновь значится на карте российских железных дорог (правда, остановку «21‑й км» переименовали в «Детскосельскую» — видимо, на память о полупреодаленном топонимическом идиотизме). Петербург без Царского плохо представим, это сообщающиеся сосуду. Поэтому наш сборник украшен исследованием «царскосельского текста», принадлежащим перу Андрея Арьева, знатока, в частности, царскосельской поэзии и творчества Георгия Иванова. На этих страницах наряду с классиками читатель увидит и имена некоторых пассажиров питерского «Паровоза».

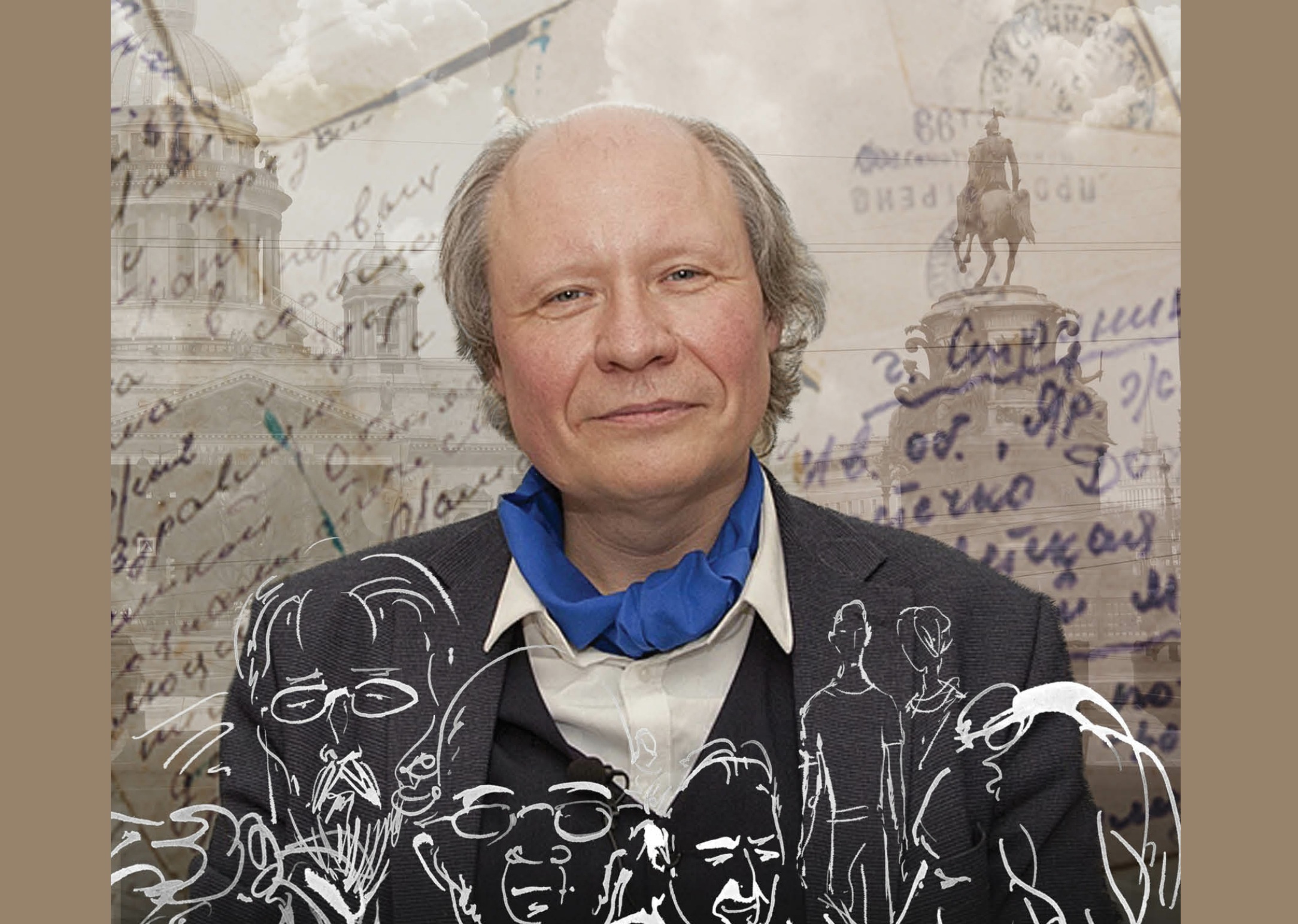

Под этой обложкой собраны стихи семидесяти пяти поэтов и переводчиков, живущих в Петербурге или кровно связанных с городом на Неве. Это мастера очень разные по мировоззрению и стилю. Они пишут о чем им заблагорассудится. У них несхожие родословные. Они вышли из зачастую противоборствующих студий и школ. «Лейкинцы» никогда не согласятся в деталях (где прячется дьявол) с «сосноровцами», а тем более с «кушнерианцами». Кто-то ведет свою линию от обэриутов, кто-то от акмеистов, кто-то ищет нечто совсем новое… Эти поэты готовы горячо спорить между собой по поводу предшествующих и сегодняшних ценностей. Битвы случаются не на шутку. Но почти все они — последователи «петербургский» поэзии в широком смысле этого прилагательного (как, впрочем, и многие их коллеги, живущие в Москве, Харькове, Омске, Бостоне…).

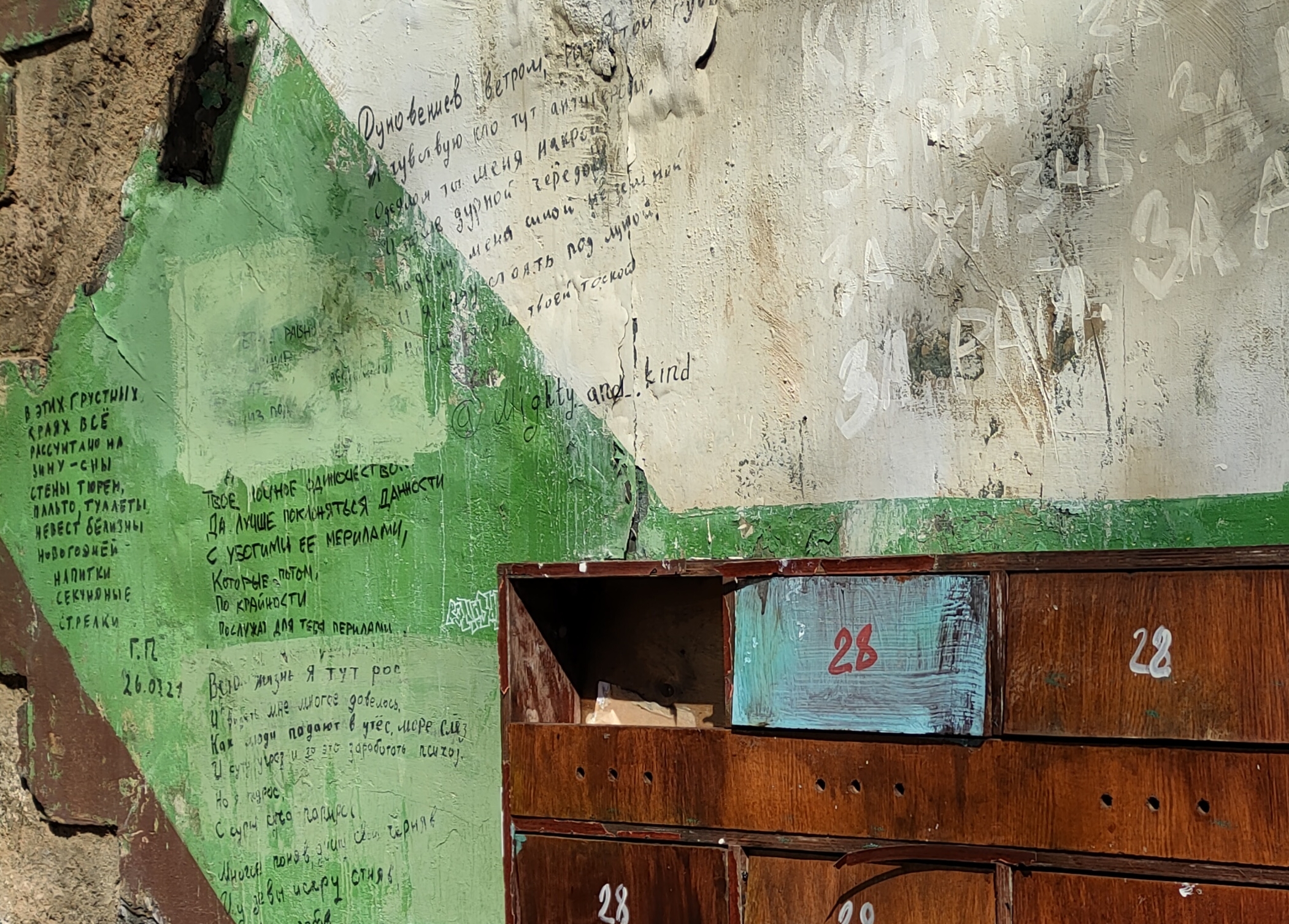

Олег Юрьев (28 июля 1959, Ленинград — 5 июля 2018, Франкфурт-на-Майне), поминая милые тени — Леонида Аронзона, Сергея Вольфа, Елену Шварц, — тоже выстраивает свою родословную:

Слетай на родину, — я ласточке скажу, —

Где Аронзонов жук взбегает по ножу

В неопалимое сгорание заката,

И Вольфа гусеница к листику салата

Небритой прижимается щекой,

И ломоносовский кузнечик над рекой

Звонит в сияющую царскую монету; —

Ты можешь склюнуть их, но голода там нету,

Там плачут и поют, и кто во что горазд,

И Лены воробей того тебе не даст.

На первый взгляд — родословную очень специфическую, узкую, не каждому близкую. Но на самом деле, если читатель находится на уровне автора, в той же мере владеет материалом, в этом чудесном стихотворении для него звучит весь хор, весь орган почти трехвековой русской поэзии… да нет! — мировой! «Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин», — говорит Ходасевич о загробном мире. «Там с маленьким фонариком в руке / Жук-человек приветствует знакомых», — вторит ему Заболоцкий. И, разумеется, здесь присутствует Ломоносов, чуть похожий на Хлебникова.

И всё это удивительным, совершенно домашним образом как-то отодвигает и посрамляет смерть.

Опубликовано ранее: «П а р о в о з». № 9/2019. От составителя

Comments (2)

Аноним

надо указать, что автор этого эссе-предисловия - Алексей Пурин

dantesam_net_8313

Указали, спасибо!