К 170-летию со дня рождения поэта Иннокентия Анненского размещаем беседу Елены Елагиной с Александром Кушнером о творчестве Анненского, его роли и продолжающихся традициях в русской поэзии (опубликовано ранее на Folioverso)

Александр Семенович, Вы всегда называете Анненского одним из самых первых в ряду любимых поэтов. Это давняя любовь? Ведь в советские времена его стихи были почти недоступны.

При жизни Анненский был заслонен корифеями символизма, всеми этими магами, мистагогами, чародеями, рыцарями, обладателями последних тайн и т.д., а в советское время – поэтами-певцами героической советской эпохи, к нормальной человеческой жизни не имевшими отношения.

И все-таки Анненского помнили и любили те, кому была дорога и внятна подлинная поэзия. В 1959 году в «Библиотеке поэта» вышла книга его стихов – к 50-летию со дня смерти поэта, подготовленная замечательным исследователем его творчества – Андреем Венедиктовичем Федоровым. Вот эта книга и стала моей настольной книгой, это была поэзия в чистом виде. В те шестидесятые годы поговорить об Анненском с моими сверстниками я почти не мог: мало кто понимал его. Даже Бродский был к нему, как я помню, равнодушен. Но среди людей старшего поколения были люди, любившие его стихи, и среди них – Лидия Яковлевна Гинзбург, с которой я дружил. В ее книге «О лирике» Анненскому посвящена глава «Вещный мир». Она показала, как вещи в стихах Анненского сцеплены с человеческим сознанием: допустим, стихотворение «Старая шарманка»:

Лишь шарманку старую знобит

И она в закатном мленье мая

Всё никак не смелет злых обид,

Цепкий вал кружа и нажимая…

– это стихи о человеческой старости и одиночестве. А стихотворение «Будильник» -

Обручена рассвету

Печаль ее рулад.

Как я игрушку эту

Не слышать был бы рад…

– о рабочей повседневности, известной каждому трудящемуся человеку, и советскому – тоже! Анненский всю жизнь прослужил учителем, а потом – директором гимназии. Может быть, Анненский был мне еще так дорог потому, что я в те годы работал в школе и тоже вставал по будильнику. Разумеется, это мелочь, проходное замечание, а вот что действительно важно: он, как Чехов, разделял живые чувства обычного человека.

Я люблю, когда в доме есть дети

И когда по ночам они плачут…

Так мог сказать только поэт, дорожащий простым человеческим счастьем и знающий, как нелегко оно дается.

Какова, на Ваш взгляд, роль Анненского в развитии русской поэзии? Акмеисты, в т.ч. Ахматова, в музее которой будет проходить вечер памяти Анненского, ценили его высоко, но среди современников он был не слишком популярен. В чем дело?

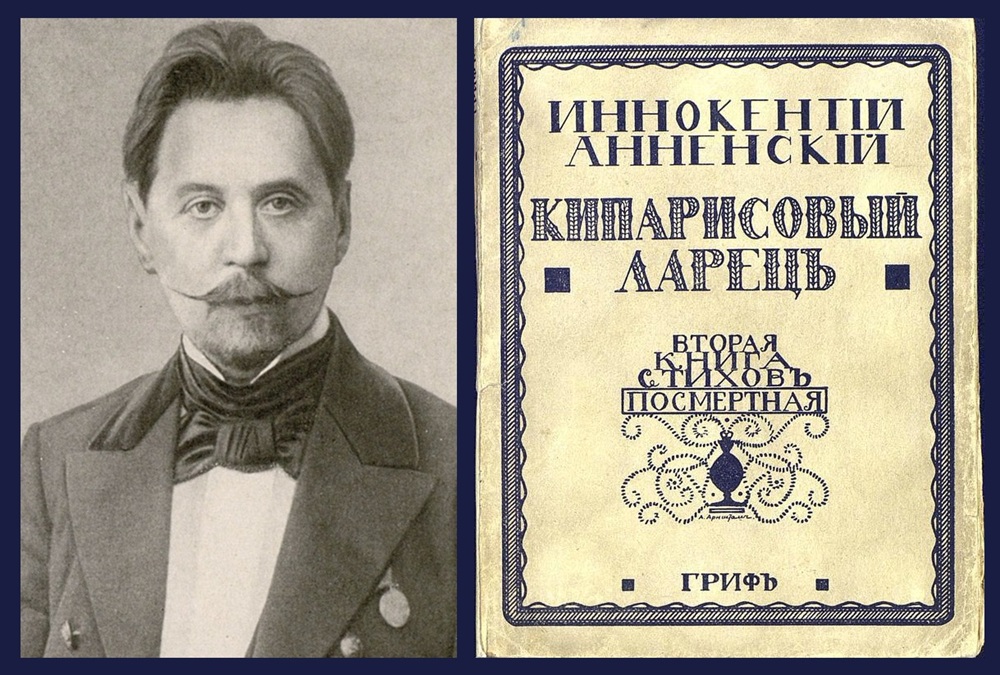

Анненский был неизвестен при жизни и по своей «вине» тоже. Ведь все свои лучшие стихи он написал в последние пять-шесть лет жизни. Свою единственную прижизненную книгу стихов он назвал «Тихие песни» и выпустил ее под псевдонимом Ник. Т‑о . Она прошла почти незамеченной. А лучшая его книга «Кипарисовый ларец» вышла уже посмертно, в 1910 году. И сразу привлекла внимание людей, любящих поэзию, но прежде всего – поэтов. Ею зачитывались не только петербуржцы: Гумилев, учившийся, кстати сказать, в гимназии Анненского, Ахматова, Мандельштам, Кузмин, но и москвичи, даже Пастернак, даже Цветаева … Приведу два-три примера. Есть у Анненского прекрасное стихотворение «Тоска вокзала», которое заканчивается строфой:

Уничтожиться, канув,

В этот омут безликий,

Прямо в одурь диванов,

В полосатые тики…

(полосатые тики – это чехлы, надевавшиеся на диваны в вагонах первого класса).

А вот Пастернак:

Что в мае, когда поездов расписанье

Камышинской веткой читаешь в купе,

Оно грандиозней Святого писанья

И черных от пыли и бурь канапе…

(«канапе» – такое же заимствованное французское словцо, как английское «тики» – и оба связаны с вагонным купе.)

А вот несколько строк из стихотворения Цветаевой «Дортуар весной» в ее первой книге «Вечерний альбом» (1911):

Косы длинны, а руки так тонки…

Кто-то плачет во сне, не упрямо…

Так слабы эти детские всхлипы…

Знающие поэзию Анненского сразу вспомнят его стихотворение «Старые эстонки»:

Сон всегда мне давался так скупо,

И мои паутины так тонки…

Даже Маяковский не прошел мимо Анненского. Одно из его ранних стихотворений начинается так:

Не высидел дома.

Анненский, Тютчев, Фет…

А его ужасная строка, рассчитанная на эпатаж и, можно сказать, непростительная: «Я люблю смотреть, как умирают дети» явно передразнивает стихи Анненского, о которых здесь уже было сказано. Думаю, что он позавидовал и не удержался от дурацкого выпада.

Вы – поэт. У поэтов, как известно, свои отношения с предшественниками. А вот чем может быть дорог и интересен Анненский современному читателю? Не специалисту?

Современному читателю Анненский может быть так же дорог и интересен, как поэту. Достаточно прочесть его стихи о любви и «вагонной ссоре»:

В непостижимой им борьбе

Мятутся черные ракиты.

«До завтра, – говорю тебе, –

Сегодня мы с тобою квиты…»

или стихотворение «Петербург», чтобы навсегда его полюбить:

Сочинил ли нас царский указ?

Потопить ли нас шведы забыли?

или «Смычок и струны»:

«Не правда ль, больше никогда

Мы не расстанемся? довольно?»

И Скрипка отвечала да,

Но сердцу скрипки было больно…

Обрываю себя, потому что перечень займет слишком много места. Анненский в своих стихах обращается к человеческому сердцу, ведет интимный разговор с собеседником, помогает ему жить в этом страшном мире, протягивает ему руку в трудную минуту, чувствует то же, что чувствуем и знаем мы:

Полюбил бы я зиму,

Да обуза тяжка,

От нее даже дыму

Не уйти в облака…

А у кого из современных поэтов в творчестве видны «следы Анненского»? Есть ли в современной поэзии продолжатели «линии Анненского»? Насколько это плодотворно?

И сегодня среди поэтов есть горячие приверженцы Анненского. И наверное, нет ничего странного в том, что это в основном петербуржцы. Поэт Алексей Пурин, один из них, остроумно сказал, что москвичи до сих пор не прочли Анненского. Разумеется, это шутка. И все-таки Анненский – действительно петербургский поэт, и не только потому, что его жизнь связана с Петербургом и Царским Селом, но и потому, что его стих отличается тем «строгим, стройным видом», о котором говорил в связи с Петербургом Пушкин. Недаром его своим учителем называла Ахматова, недаром Мандельштам, вспоминая начало ХХ века, сказал: «Вся спали, когда Анненский бодрствовал».

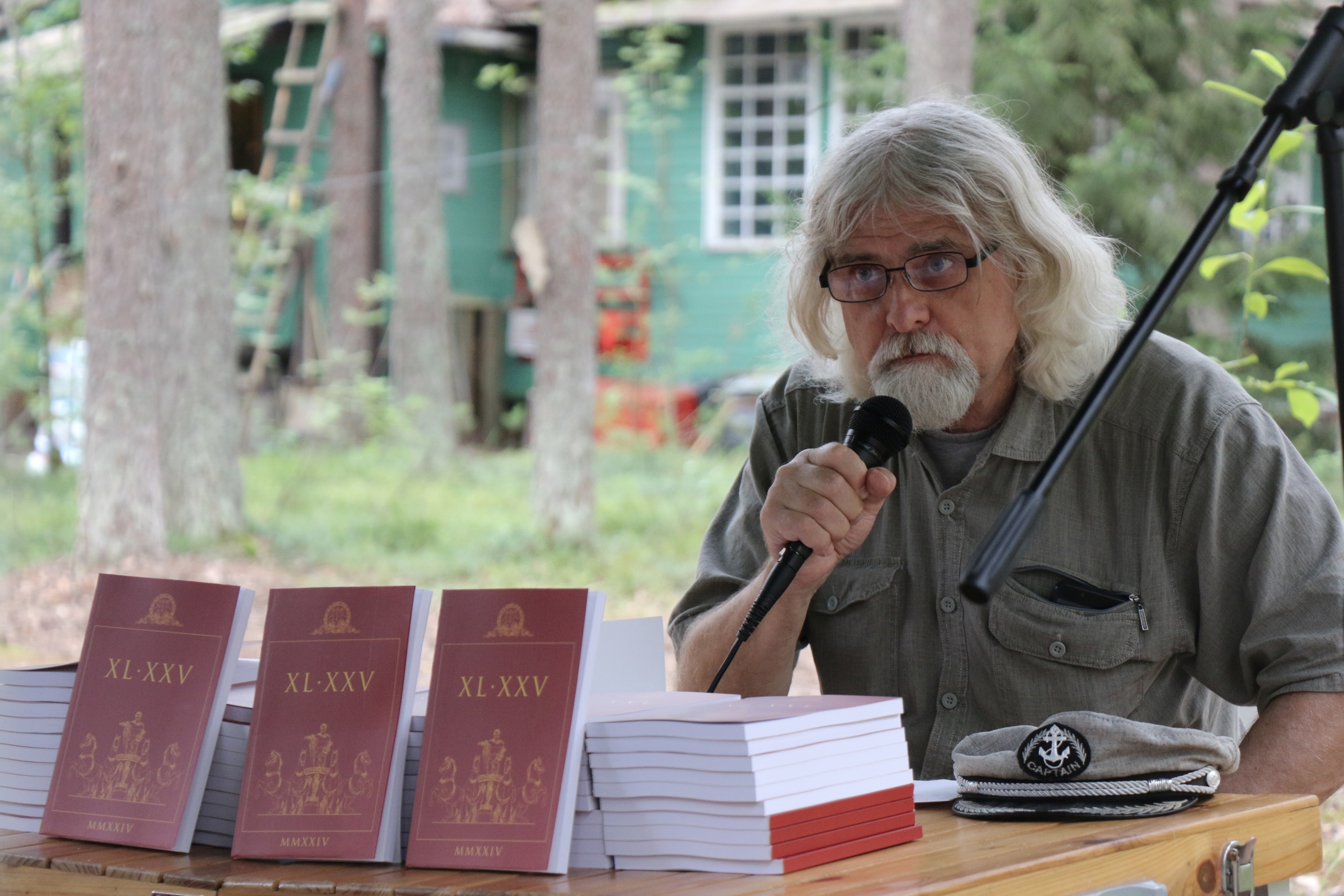

Что касается сегодняшних поэтов, для которых так важен Анненский, назову еще Дениса Датешидзе, Алексея Машевского, Василия Русакова, Александра Леонтьева – и все они тоже петербуржцы.

Беседовала Елена Елагина

Comments (2)

Михаил Выграненко

= опубликовано ранее на Folioverso Интересно, когда? Была ли эта беседа именно к 170-летию?

Редакция

Это мы разместили беседу к 170-летию Анненского на сайте. А она состоялась раньше (можно пройти по ссылке Folioverso и посмотреть, когда)