С верлибром – свободным стихом – связаны несколько мифов. Самый популярный из них – тот, который утверждает инаковость и авангардность верлибра. Поэзия при этом произвольно делится на традиционную и современную, при этом именно верлибр становится знаком современности. Оценивать свободный стих по меркам «традиционной» поэзии запрещается: это ведь спонтанное творчество, не признающее над собой никаких законов.

Эта точка зрения настолько удобна тем, кто не умеет ни попадать в размер, ни рифмовать, но при этом хочет чувствовать себя поэтом, что за нее бьются до последнего. Самые ловкие из верлибристов рано учуяли, что при переводе свободный стих теряет меньше всякого другого и рванули осваивать мировой рынок. Но об этом говорить не хочется, главным образом потому, что читать и разбирать опусы многочисленных верлибристов смертельно скучно. Ни уму, ни сердцу они не дают ровно ничего, то есть столько же, сколько поделки эпигонов, бесконечно тасующих засаленные колоды использованных-переиспользованных ритмических ходов и созвучий.

Немного зная историю верлибра (в том числе – русского), не сомневаюсь, что свободный стих – такой же стих, как и всякий другой, один из вариантов тонического стихосложения. И максима Кольриджа («поэзия – лучшие слова в лучшем порядке») касается их в той же степени. Всегда радуюсь, когда вижу тексты, в которых структура не становится менее кристаллической от отсутствия определенного размера и рифм.

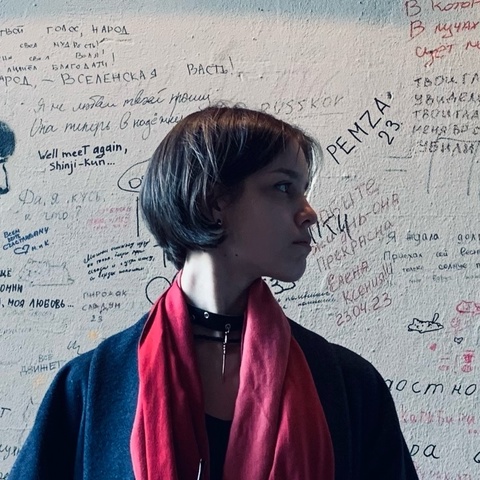

К таким текстам относится второе стихотворение из микроцикла «Обстоятельство действия образа» (так, кстати, называется и вся книга молодой поэтессы Александры Ханукаевой). Вот об этом стихотворении и хочется написать.

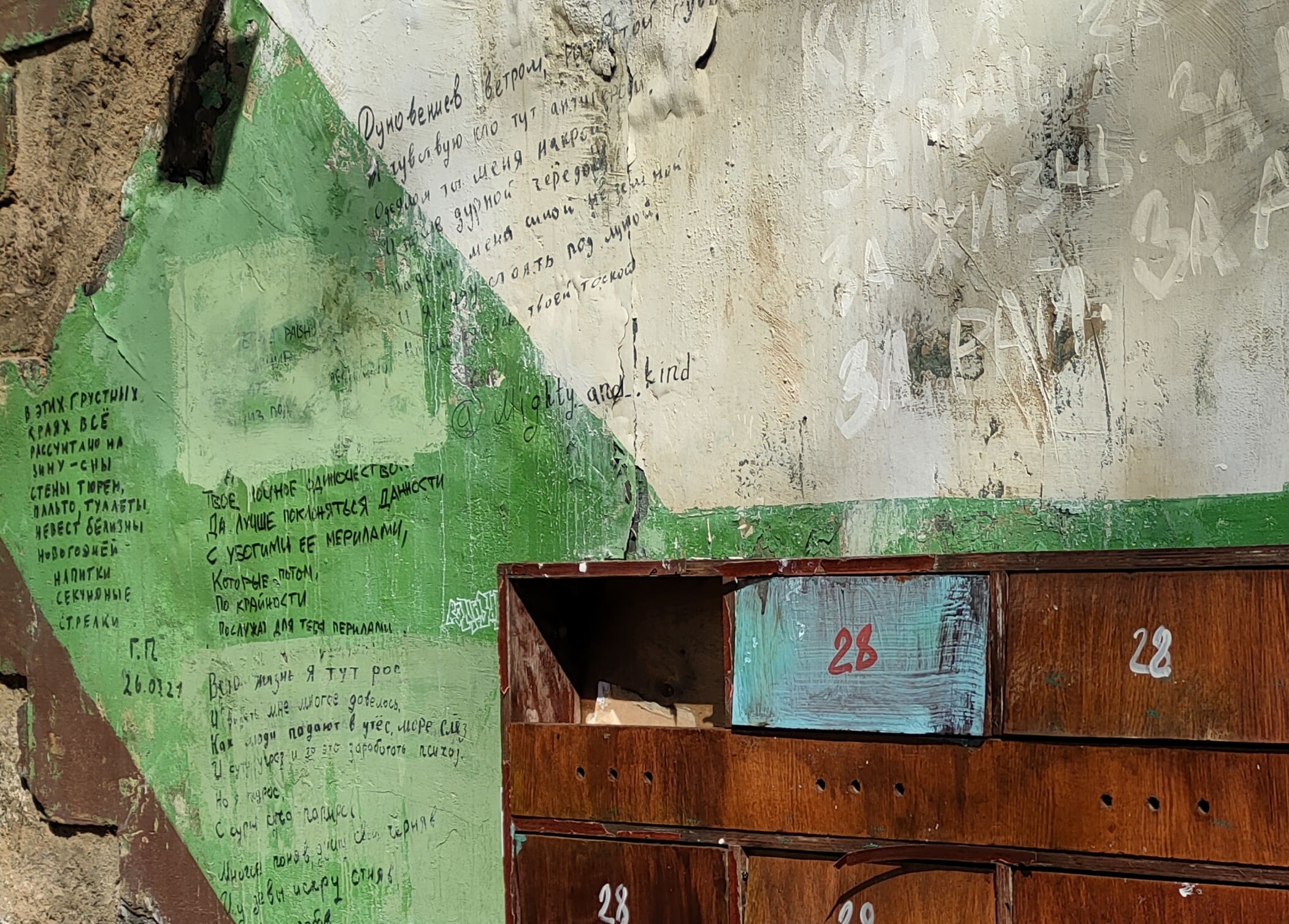

В первых же строках демонстрируются приемы, на которых строится текст – игра с многозначностью и с поэтическим означиванием:

разберем по составу

слово железнодорожный

в слове железнодорожный

два корня

железо дорога

и человеческое удивление между ними…

С появлением слова «состав» в игру сразу вступают морфемный разбор и вереница вагонов; слово «корень» тоже чревато многозначностью, что мы и увидим вскоре. Но к этому добавляется и более тонкая вещь – объяснение интерфикса «о» в слове «железнодорожный» как знака «человеческого удивления» (о!).

На мой вкус, есть очень простой критерий для оценки художественного текста: чем меньше единица значимости (это зависит от внимания писателя к тексту, от степени его ответственности перед текстом), тем он качественнее, чем крупнее – тем хуже. Самое плохое произведение – то, в котором в игре задействована только крупнейшая единица – сюжет. Тогда его можно пересказать любыми словами, и при этом ничего не теряется. Хорошее произведение пересказать нельзя; его можно или прочитать «от сих до сих», или породить интерпретацию.

Возвращаемся к корню и на стих назад, так как строки у Ханукаевой, несмотря на отсутствие знаков препинания, не распадаются, а связаны намертво:

… и человеческое удивление между ними

тому что железо

может расти из корня

что рельсы пьют электричество

как воду и что дорога

тоже имеет корень

изогнутый и узловатый

покрытый земельной пылью

оставшийся от огромной

ели ее срубили

чтобы положить рельсы

Поэт все время пытается дойти «до корня», до сути, а она оказывается в том, что природа неорганического и органического едина, поэтому переход от олицетворения к овеществлению и обратно выглядит совершенно естественным. Железо растет; рельсы пьют; дорога – железная, поэтому имеет корень, как и ель, уступающая дороге место и, возможно, в виде шпал даже становящаяся частью дороги. Неудивительно, что электричество сравнивается с водой: само слово «ток» – метафора, заимствованная у воды. Впрочем, если учесть архаическое значение глагола «течь» как «идти», то имело место и обратное заимствование – воды у дороги. Все связано со всем. Вот и корень «изогнутый и узловатый» покрыт не земляной, а «земельной пылью», то есть не пылью, состоящей из частиц земли, а пылью Земли. А где пыль Земли, там и соль… Но это уже отдельный отросток смысла, необязательная ассоциация, пусть и хорошо рифмующаяся с поэтической интенцией текста.

Цитируем дальше:

еще дорога имеет

символическое значение

в литературе дорога

делает персонажа

сильнее меняет виды

сильнее меняет взгляды

закаляет тех

кто изначально не был

выкован из железа…

Пародируя школярские рассуждения, поэт из области лингвистики перемещает нас в область филологии; вместо терминов «разбор по составу», «корень» появляются термины «символическое значение», «литература», «персонаж». Замечательными кажутся внешне мало отличающиеся строки «сильнее меняет виды» и «сильнее меняет взгляды», состоящие из анафоры и консонантной рифмы. Здесь противопоставлены и объединены по звуку и смыслу внешнее (виды) и внутреннее (взгляды), то есть взгляды изнутри на внешнее и влияние внешнего на то, что внутри. Кстати, именно такое понимание приводит к тому, что в литературоведении называется реалистическим подходом. По-настоящему реалистическая лирика – редкая штука даже в русской поэзии. А уж полное единение персонажа с дорогой наступает в строках

закаляет тех

кто изначально не был

выкован из железа…

«Гвозди б делать из этих людей», – восклицал (призывал?) советский романтик Николай Тихонов. А у Ханукаевой не надо ничего делать нарочно: дорога, благо она железная, все сделает сама, вольется в персонажа и сделает его одноприродным себе. Конечно, здесь нет этого раннесоветского обожествления железа и стали («Мы растем из железа» А. Гастева, «Как закалялась сталь» Н. Островского и т.д. и т.п.), которое вело к расчеловечиванию и омашиновлению и литературы, и жизни. Зато есть ироническая рефлексия. Это не испуг перед расчеловечиванием, который у Ю. Олеши в «Зависти» привел к истерике старшего Бабичева и стремлению уничтожить машинное машинным, а спокойная, чисто реалистическая констатация распада:

слово железнодорожный

разветвляется на разъезды

распадается на вокзалы

на купе часы километры

на безрадостный гулкий анапест

пролегающий между ними

разбирающий нас на части

на антропоморфемы

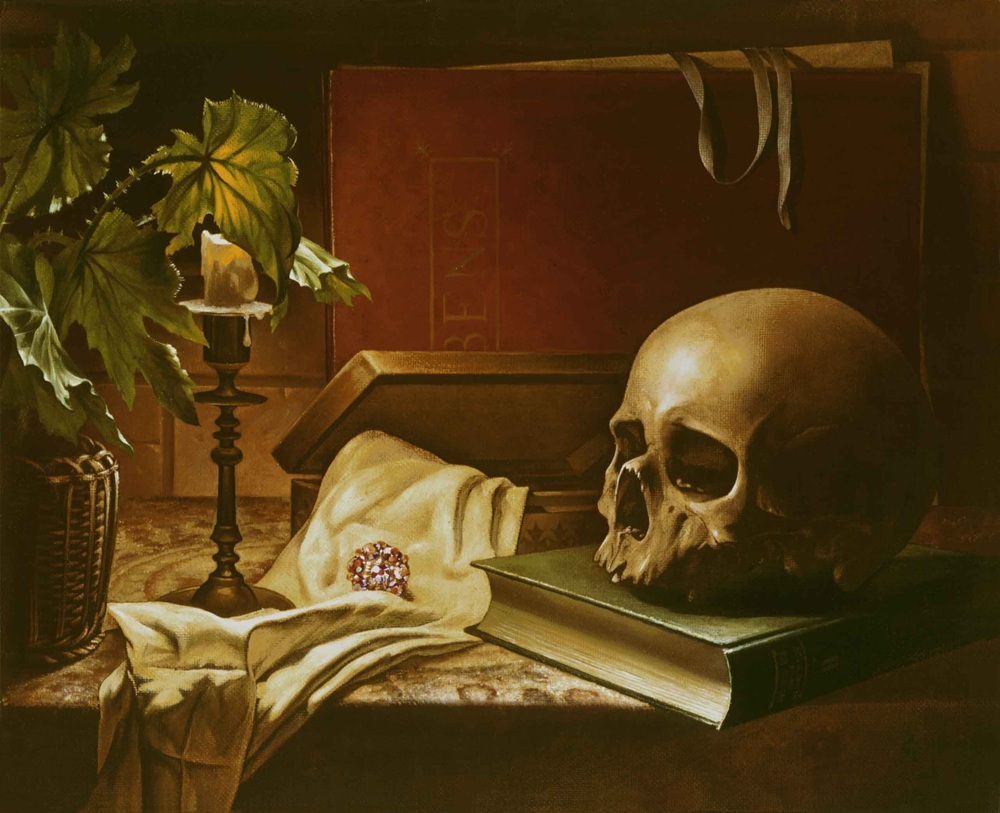

Интересно подмеченная звуковая деталь – «безрадостный гулкий анапест» (отметим, что вся строка написана правильным анапестом) железнодорожного колесного стука. Правда, это стук не электрических поездов, а обыкновенных. Электрические (особенно скоростные вроде «Сапсана») поют иначе. Но все равно хорошо сказано… Членение пространства (разъезды, вокзалы, купе, километры) и времени (часы), с одной стороны, все ритмизует и организует, а с другой – разваливает, буквально – расчленяет. И великолепен возврат к мотиву разбора по составу, в котором неологизм «антропоморфемы» заключает текст соотнесением человеческого и языкового. И в заключении этом слышна трагическая нота. Потому что и рукописи горят, и человек распадается.

Процитирую немецкого экзистенциалиста Карла Ясперса: «Массовое распространение знания и его выражения ведет к изнашиванию слов и фраз. В хаосе образованности можно сказать все, но так, что, собственно говоря, ничего не имеется в виду. <…> Когда внимание к подлинному содержанию утрачено, в конце концов сознательно обращаются к языку как к языку, и он становится предметом намерения». Меньше всего Ясперс, когда это писал, думал о поэзии, тем более – об одной из ее форм, которая, правда, стала наиболее распространенной, – верлибре. Весь этот пассаж направлен на критику образования. Но представим, что мы читаем это из нашего угла. И отредактируем текст соответственно: «Массовое распространение писательства стихов ведет к изнашиванию слов и фраз. В хаосе текстов миллионов самодеятельных поэтов можно сказать все, но так, что, собственно говоря, ничего не имеется в виду. <…> Когда внимание к подлинному содержанию утрачено, в конце концов сознательно обращаются к языку как к языку, и он становится предметом намерения». Последнее предложение я намеренно не искажал, потому что оно прямо попадает в одну из важнейших тем поэзии последнего полувека. Поэты рефлексируют на темы языка. Утверждение Бродского («Поэт … есть средство существования языка») родилось именно внутри этого направления поэтической мысли. Получается, что разговор о языке – это рефлексия самого языка, рассуждающего о себе посредством поэта, своего рода чистая лирика языка.

Человек, раньше всего, производитель и потребитель текстов. Текст, подобный этому стихотворению, мог быть произведен только человеком, да и потребность в поэзии есть только у людей. Но удовлетворять ее можно по-разному: писать и читать тексты такого уровня, на котором по-человечески и поэтически осмысленно все вплоть до морфемы и интерфикса, или, как неудачный вариант, отделываться случайным набором общих мест, имитируя жизнь в культуре.