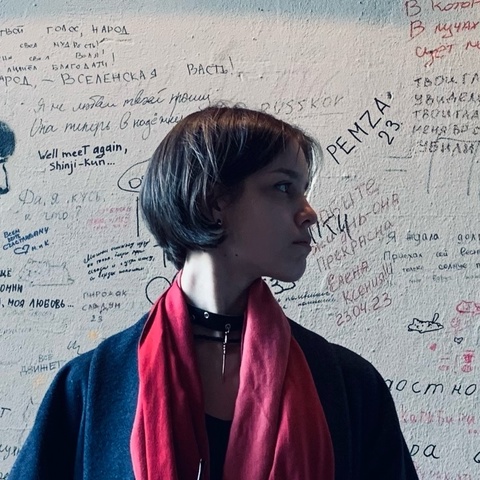

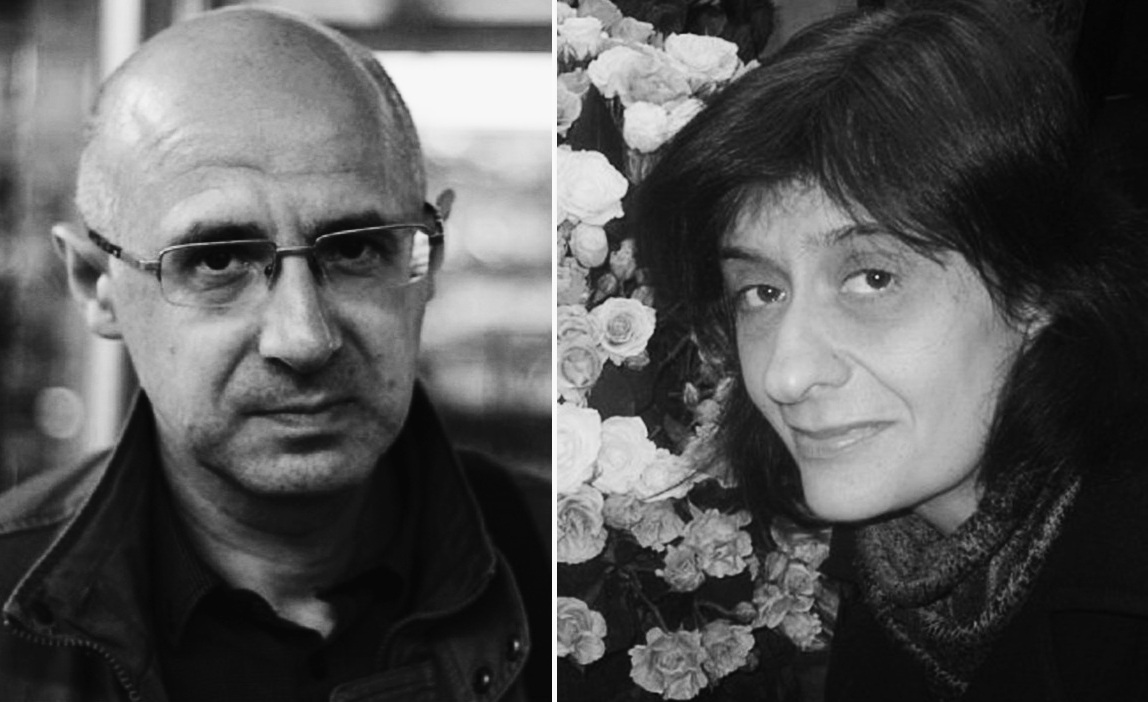

Заметки о творчестве Г. Илюхиной, К. Османовой, Р. Круглова

Расхожие представления о петербургском поэтическом тексте состоят прежде всего в том, что ему свойственны академичность, сдержанность, глубокая связь с предыдущей поэтической традицией, зачастую намеренно подчёркиваемая авторами. Такая характеристика кажется слишком поверхностной и не способной описать всего многообразия художественных миров, создаваемых нашими современниками. Но всё же, говоря о творчестве трёх поэтов, стихи которых не раз соседствовали на страницах современных сборников и антологий, трудно отделаться от мысли, что связь с одним и тем же культурным слоем, традиционно ассоциирующимся с ленинградской / петербургской поэтической школой, присуща каждому из них.

***

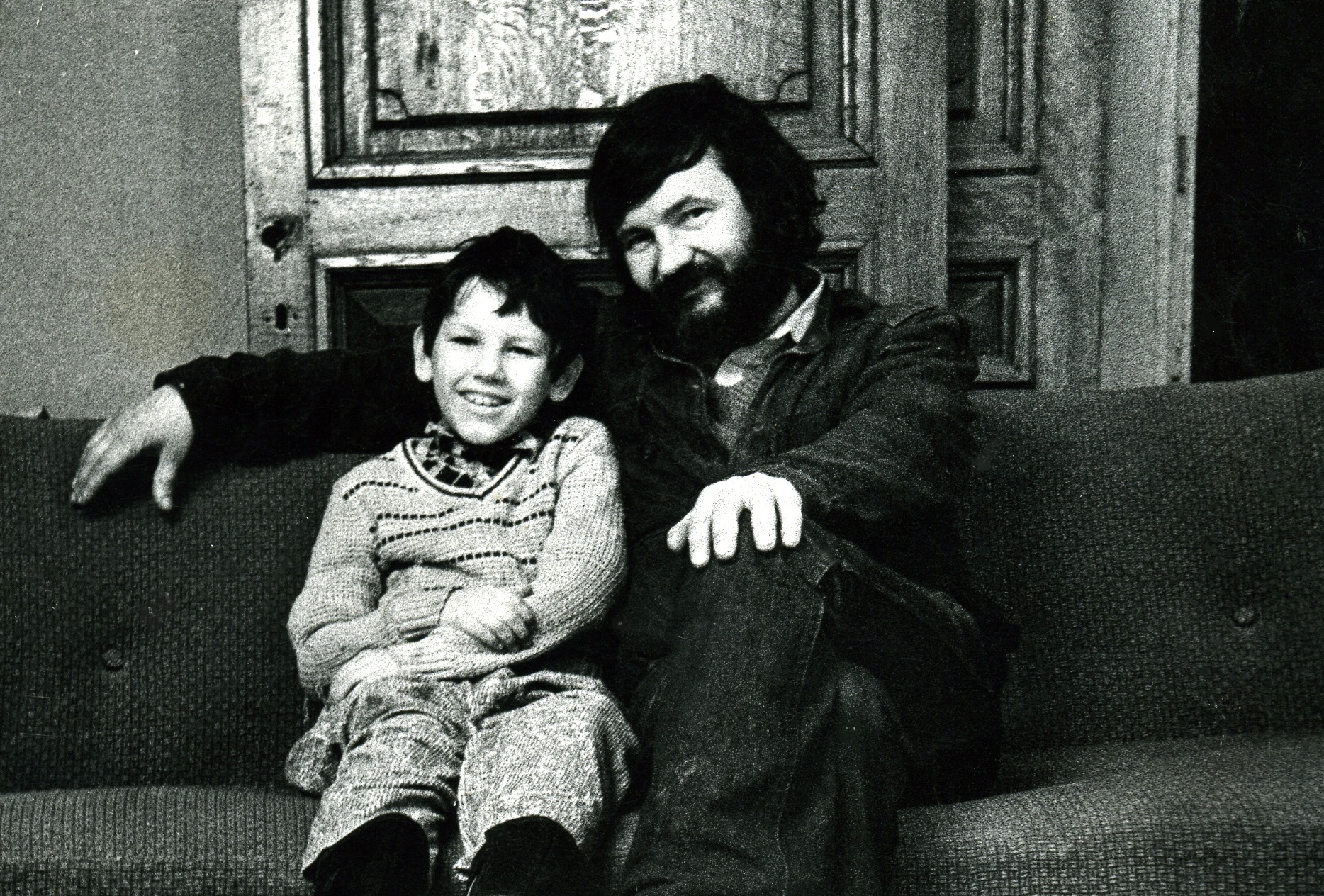

Поэтический голос Галины Илюхиной негромок, как всё естественное, именно поэтому его хочется слушать внимательно. Под внешне гладкой поверхностью стиха нередко появляются «подводные течения», расширяющие диапазон изначально заявленной проблематики.

Мои янтари

Бренчит умывальник, прибитый к сосне,

И мятный зубной порошок на десне,

И хвоя, прилипшая к мылу –

Всё здесь, ничего не забыла.

Я помню, как пахнет тугая смола,

Что я колупала в щербинках ствола,

Увязших букашек и мошек

И пятна на сгибах ладошек.

И мшистый забор, и дырявый лопух,

И в солнечной пыли бредущий пастух,

И шумно сопящее стадо –

Как из-за штакетника сада

Глядела на них, замирая слегка,

Поскольку ужасно боялась быка,

И если он шёл слишком близко,

Я к дому с пронзительным визгом

Неслась, спотыкаясь о корни – и вот,

В спасительный бабушкин ткнувшись живот,

Опять становилась всесильной.

И вечер, душистый и синий,

На дачу слетал, на террасу и сад,

И где-то, людей увозя в Ленинград,

Вдали электрички свистели,

И, веса не чувствуя в теле,

Я сладко плыла, как туман по земле,

Как тот муравей, застывая в смоле.

Я всё забирала с собою:

Сосну, умывальник, левкои,

Коленки в царапинах, тёплую реч-

ку, шорохи, запахи, травы до плеч,

Огромные яблони, сливы

И близких, живых и счастливых.

Первое, что обращает на себя внимание – конечно, живая рельефная фактура (и «хвоя, прилипшая к мылу», и пятна от смолы «на сгибах ладошек», и «шумно сопящее стадо», и многое другое).

Что удерживает стихотворение от возникновения сентиментальных нот, не даёт ему превратиться в пересказ тёплых детских воспоминаний? Во-первых, чувство меры автора и сдержанность интонации (окончание – «И близких, живых и счастливых» – спокойная констатация, работающая в тексте сильнее любых громких заявлений и эмоциональных восклицаний).

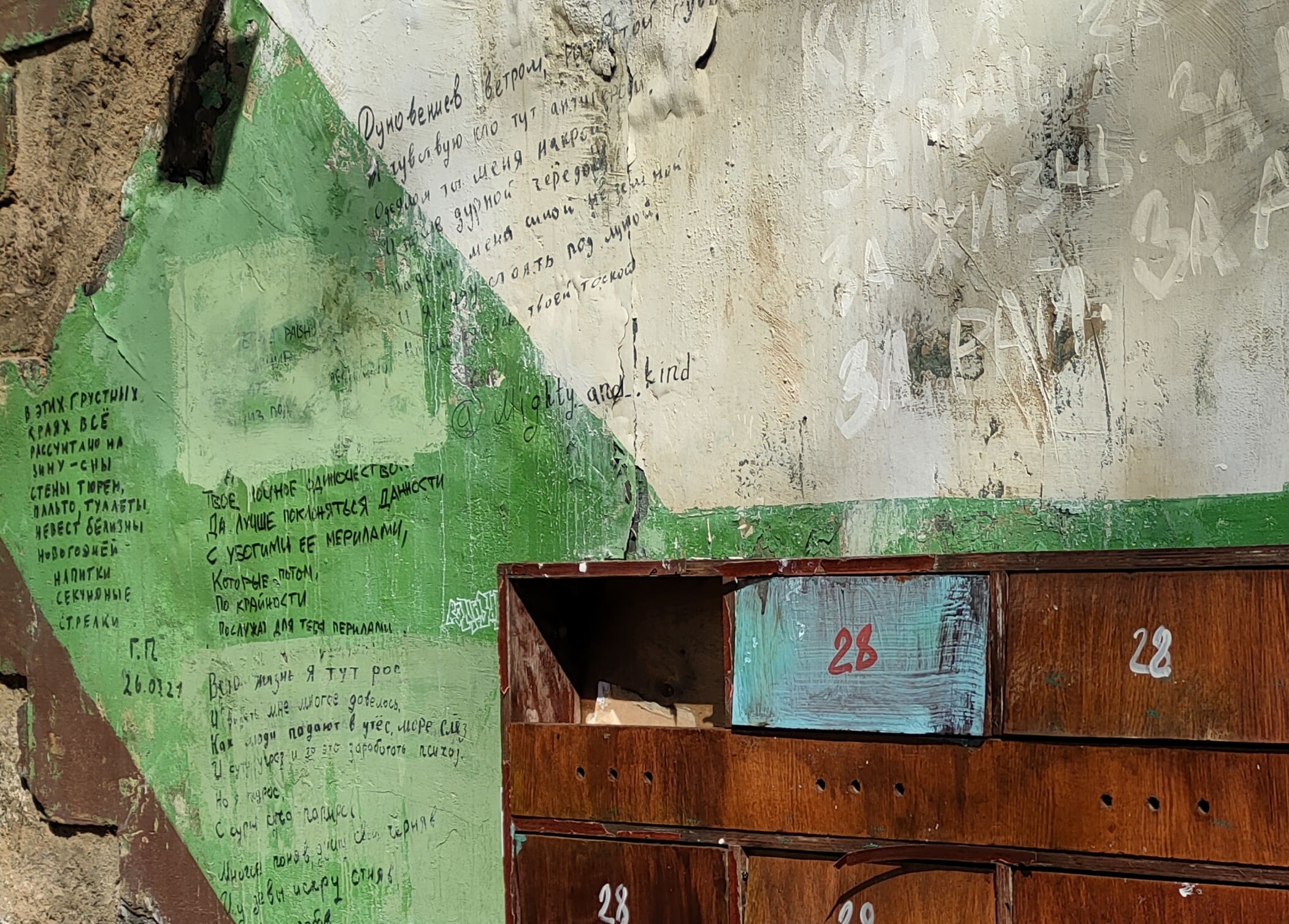

Во-вторых, наличие дистанции между лирическим «я» и окружающим героиню миром, которая позволяет возникнуть художественному осмыслению. Взгляд извне, смена ракурса, происходящая благодаря фразам- ремаркам («всё здесь, ничего не забыла», «я всё забирала с собою») делают текст объёмным. Благодаря возникновению мотива отъезда, пути художественная задача становится более серьёзной: не просто погрузить читателя в определённую атмосферу, а обозначить соотношение между прошлым, настоящим и будущим. Этот мотив тонко поддержан теми электричками, что свистят «где-то, людей увозя в Ленинград». Строка «Я всё забирала с собою» созвучна строке Г. Григорьева «Я весь этот свет забираю с собой» и, имея схожие коннотации, поднимает идейную составляющую на новый уровень.

Стихам Галины Илюхиной вообще свойственна как тонко разработанная поэтика памяти, так и расширение проблематики, происходящее очень естественно и плавно, как бы исподволь. Приведённое стихотворение пронизано той сетью тонких соответствий, которая и делает обычный текст поэтическим (сон – «застывание» муравья в смоле – дистанция между временем героини и временем «живых и счастливых» близких, ночные поезда – суета отъезда – неопределённость и тревога).

Вместе с тем благородной академичной форме текста присуща цельность. Строки «всё здесь, ничего не забыла» и «и близких, живых и счастливых», располагаясь в конце строф, похожи на волюты ионической капители, сочетающие в себе плавность и чёткость, придающие внутренней логике текста завершённость.

***

Тексты Киры Османовой похожи на предельно плотно натянутую ткань: каждая нить переплетена с остальными сложным, но очень изящным способом, и виртуозность плетения – в том, что эта сложность не бросается в глаза, а обнаруживает себя лишь при более внимательном рассмотрении.

Мы будем сидеть на заброшенной лодке,

Не сдвинемся с места, как будто бы к днищу

Прилеплены.

Смотреть, как деревья друг друга не ищут,

Какие у наших детей подбородки —

Рельефные.

Мы будем грустить, неизбежно и честно,

Что стать ни отцом безупречно не вышло,

Ни матерью.

Мы будем дышать, как охотники дышат,

И слушать скрип досок, стволов и качелей

Внимательно.

Мы станем одно самородное тело,

Что будет со временем мхом и травою

Украшено.

И ветер над лодкой надсадно завоет,

И дети нам крикнут: «Куда же вы делись?»

Куда же мы.

На первый взгляд, здесь художественное пространство находится на грани и даже за гранью инобытия, но при ближайшем рассмотрении эта грань сама по себе оказывается условной. Острые «зубцы» сложного и изящного ритмического рисунка расставляют акценты, никак не связанные с переходом, границей, гранью. И лодка – символ переправы в иное – «заброшенная», неподвижная. Предельная отстранённость взгляда и скупость слога здесь органичны художественной задаче: это максимально непредвзятый, невовлечённый взгляд на жизненный круговорот, фотографически цепко фиксирующий и «рельефные подбородки» детей, и «скрип качелей», звучащий не менее потусторонне, чем «скрип досок» и «стволов». Наблюдатель находится не «по ту сторону» здешнего, земного, а «по ту сторону» вообще всякого бытия, и в строгом внимательном взгляде, словно стремящемся постичь его механизмы, ощущается определённый стоицизм.

В одном из стихотворений Киры Османовой есть такие строки:

Но всё, что приключается с людьми,

Вписать возможно в подходящий миф.

Именно это нередко и происходит в текстах данного автора, а точнее, не «вписывание», а естественное прорастание всякой личностной или семейной драмы в пространство мифа. Словно бы бытовой сюжет стремится обрести бытийное звучание, обнаруживая свою причастность к тому или иному культурному полю.

В приведённом тексте родители, подобно троллям из скандинавских легенд, становятся «одно самородное тело, что будет со временем мхом и травою украшено», и здесь – органическая связь ухода с прорастанием новой жизни, которая имеет сразу несколько смысловых измерений. Детско-родительская тема обретает всю полноту и органичность мифа, раскрываясь в предельно широком контексте – как взаимодействие определённых энергий, как принцип, проявленный на разных уровнях проблематики. Потому и выдохнутое в финале утвердительное «Куда же мы» звучит как возвращённый эхом риторический вопрос, однозначный ответ на который невозможен.

Во многих стихах Киры Османовой происходит расширение личного, лирического до общечеловеческого, экзистенциального, чувствуется движение силы, стоящей за тем и другим, поэтому их многомерность столь органична. Под каждым новым слоем всякий раз появляется ещё один, связанный с ним, и не всегда поэт стремится к обнаружению самого последнего слоя, самой маленькой матрёшки, но в тексте чаще всего подспудно присутствует ощущение их наличия.

***

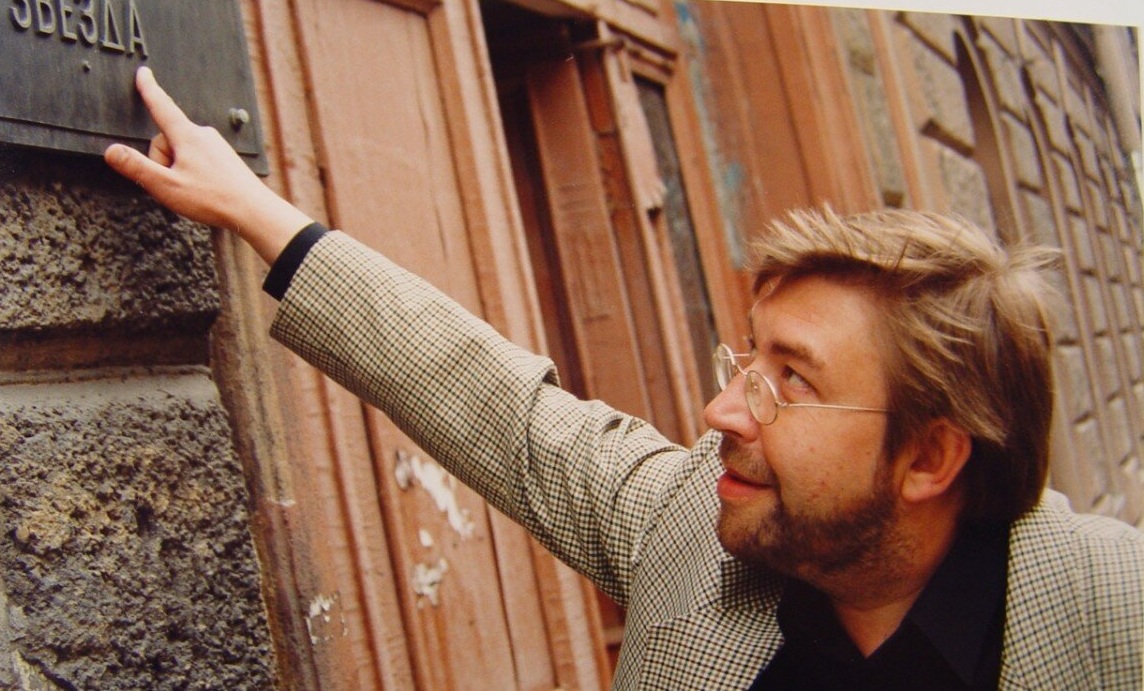

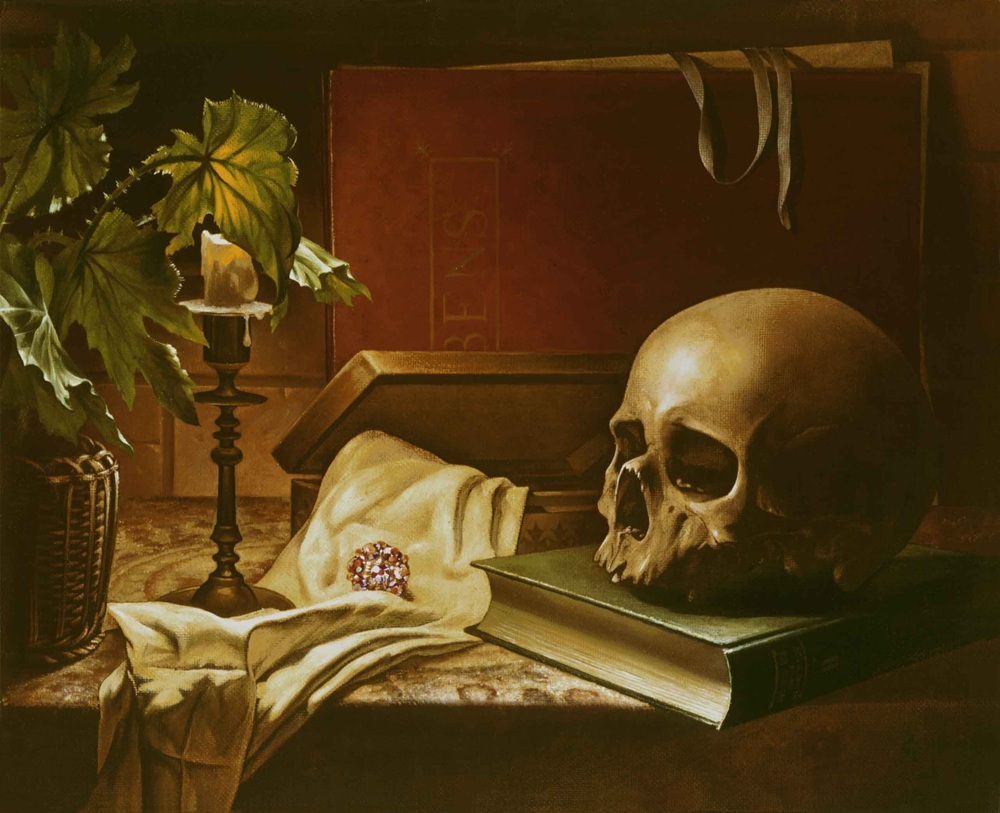

В творчестве Романа Круглова мне кажется уникальной главным образом чёткость и определённость тех бытийных констант, на которых выстроен художественный мир поэта. Такая предзаданность авторской мировоззренческой парадигмы чаще всего свойственна или большим поэтам, или конченным графоманам, разница – в уровне проблематики и уровне работы с поэтическим языком. Стихам Романа Круглова свойственна поэтика предельно прямого и точного авторского высказывания, удивляет в художественном мире этого поэта его строго вертикальная структура, почти полное отсутствие той тёплой эмоциональной душевности, которая обычно сильнее всего привлекает обывателя.

Черёмуха цветёт пресветлыми кистями.

Созвездия росы в соцветиях висят.

(Не важно, что плоды – чернявые костянки:

Плоть, вяжущая рот, а в сердцевинах – яд).

Благоуханный миг, склонившаяся ветка –

Как пасха, каждый год, уже который век

Тревожно и светло, как тайна человека,

Вся суть которой в том, что он не человек.

Перед нами – предельно аскетичная поэтика: никакого украшательства, минимум фактуры, всего один ёмкий центральный образ, превращённый в развёрнутую метафору, и кристаллизация смысла до парадоксальной формулы в финале стихотворения. Поэт не считает нужным давать какую-то лирическую «подводку», переходя от душевного к духовному, он сразу, без всяких рюшек-печенюшек, берёт высокую ноту и удерживает её на протяжении всего стихотворения. Эта непосредственность сродни прямоте авторов философских од XVIII века, прямоте пушкинской, лермонтовской, тютчевской. Может ли она быть аутентична для автора и органична восприятию читателя XXI века? Поэзия Романа Круглова утверждает такую возможность. Мне видится в способности поэта говорить о серьёзных вещах просто, прямо и естественно, но при этом тонко и глубоко, огромное уважение к читателю. Словно за такой поэтикой стоит вера в способность человека подняться с первого этажа на десятый, минуя предыдущие девять.

Приведённый текст – взгляд на человеческую природу сквозь призму христианской онтологии, ничем не сдобренный, не смягчённый, не разбавленный. Что может удивить современного читателя в таком взгляде? Во-первых, напоминание о том, что правда и объективность – не одно и то же, правда без любви – ложь: объективно существуют и «склонившаяся ветка», и «чернявые костянки», но предельным воплощением правды является только «благоуханный миг», пасха в широком смысле (как писал один из великих христианских подвижников авва Дорофей, «пасху совершает душа, исходящая из мысленного Египта»). Во-вторых, соединение в «благоуханном миге» правды, добра и красоты – категорий, которые в современной нам культуре и информационном пространстве решительно отделены друг от друга.

Большинство стихов Романа Круглова, и особенно те, что можно без всяких оговорок назвать философскими, представляют собой такой «смысловой концентрат», который порой вызывает желание разбавить его водой. Но, думается, поэт всё же прав, не делая этого: именно в таком случае правда, красота и добро разбегутся по разным углам, создав комфортную, привычную и приятную взгляду среднего читателя цветастую лоскутную картинку мира.

***

Наверное, если попытаться составить из подобных заметок общую картину современной петербургской поэзии, она получится не менее лоскутной. Но эти три поэтических голоса, на мой взгляд, всегда будут слышны очень отчётливо на фоне других.