Пора начинать писать мемуары. Не об эпохальных событиях, а просто о приметах ушедшего быта, позабытых или почти позабытых. Было такое понятие «наш двор». И включало оно не только территорию, но и некую общность, сознание принадлежности. «Ребята с нашего двора» – теперь скажут: из нашего класса, школы, района… но «из нашего двора» – вряд ли. А был ли какой-то особенный «ленинградский» двор? Чем он отличался, скажем, от московского или саратовского?

Прежде всего, надо вспомнить о столичном прошлом нашего города, когда он в первый раз звался Петербургом. Земля в столице всегда была дорогой, поэтому сады роскошных усадеб застраивались быстрее, чем, скажем, в Москве-матушке. Дворцы и особняки столицы постепенно уступали место доходным домам. При этом уходили в прошлое дворовые хозяйственные постройки: сараи, каретники, конюшни. Строились жилые корпуса. И появилась примета Петербурга – двор-колодец. Замкнутый четырехугольник с высоченными стенами, прикрытый сверху кусочком блеклого петербургского неба. В него выходили черные лестницы, окна кухонь, оконца комнат для прислуги. И здесь шла своя особенная дворовая жизнь. Туда захаживали уличные певцы, шарманка тянула: «Разлука ты, разлука…», вниз летели пятаки, завернутые в бумажку. Татарин-старьевщик кричал: «Халат-халат! Шурум-бурум!», ему вторил лудильщик: «Паять-лудить!». Приезжала водовозка – в белой бочке была невская вода, самая чистая, в зеленых – из Фонтанки или Мойки, погрязнее. Привозили дрова – и дворники укладывали их в аккуратные поленницы или сразу разносили по квартирам, если двор был совсем уж мал.

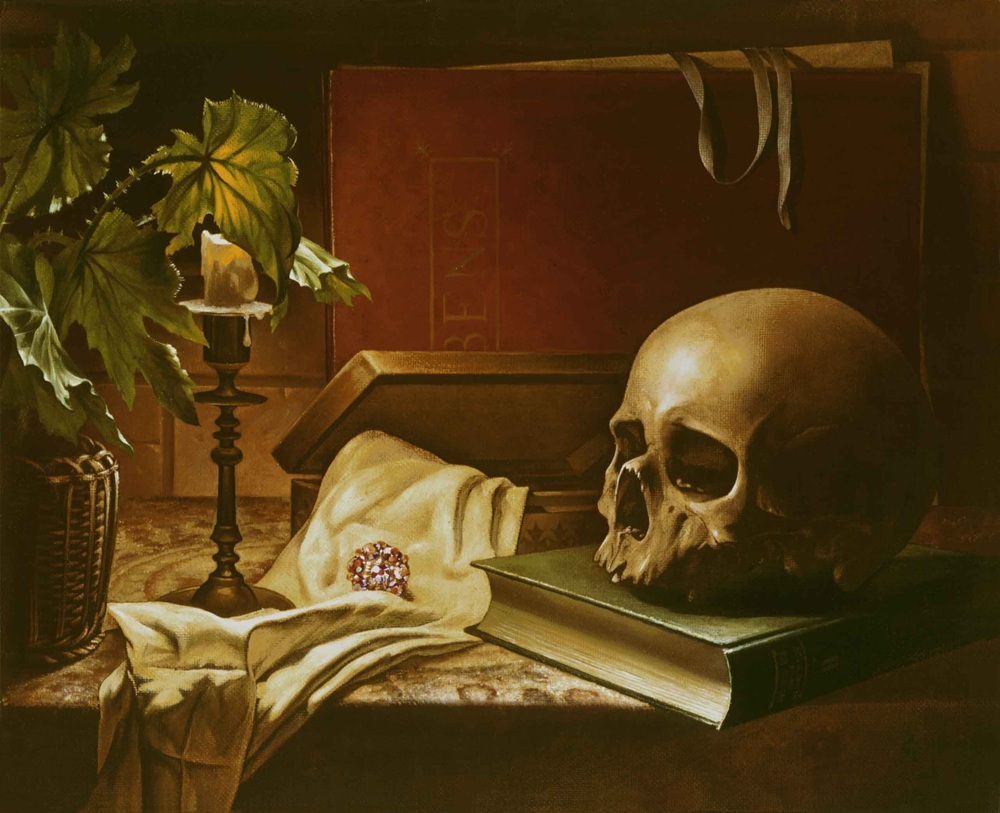

«Петербургский дворик», Константин Маковский, конец 1850‑х. Фрагмент.

Хозяином двора был дворник. Он бдительно следил, чтобы во двор не заходили посторонние. Вечером ворота во двор вообще запирались, и приходилось будить дворника, чтобы тот пустил домой припозднившегося жильца (не бесплатно, конечно). Дети в таких дворах, как правило, не играли. Это уже после революции появилось понятие «двора», как места детских игр. «Двор» был все-таки лучше «улицы», хотя иногда его законы оказывались не менее жестокими. И у каждого из нас, петербуржца-ленинградца, появился свой двор детства. Как писала поэтесса Елена Шаляпина:

Двор детства – это слишком много,

И чище нет его песка,

И непролазней нету чащи,

И зелени нет зеленей.

Что касается зелени – это о других дворах, в новых районах, где границы дворов размыты, стены домов не сомкнуты. Такой двор и стал настоящим двором моего детства. Он случился, когда мы переехали на Московский проспект в новый дом. До этого я жила у бабушки на сумрачной Пушкинской улице, но играть во дворе мне не разрешалось. Да и самой не хотелось – мрачные закоулки, мусорные баки, высоченные стены с редкими окнами, а то и вовсе без них. У котельной вечно крутились какие-то грязноватые дядьки, валялась разбитая стеклотара. Так что я бегала с мячиком по улице, и никого это особо не волновало: машины в середине–конце 1950‑х годов по Пушкинской проезжали редко. И мне казалось, что все дворы в центре – такие.

Но вот поэт Алексей Давыденков, живший неподалеку на 4‑й Советской описывает свой двор несколько иначе:

- Был он довольно просторен и образовывался стенами четырех домов, но только в два из них можно было войти со двора; третья стена являла собой брандмауэр («без окошек, без дверей»…), четвертая – полу-брандмауэр, т. к. окошки соседнего дома выходили к нам этажа с 4‑го–5‑го и выше, а, чтобы узнать действительное число его этажей (был он высок), пришлось бы разыскивать соответствующий нашему двор на 3‑ей Советской.

Даже психологический микроклимат в наших с Алексеем «дворах детства» был разный. Может быть потому, что до революции наш дом был гостиницей «Пале-Рояль», потом – общежитием железной дороги, жильцы часто менялись, и ощущение временности проживания закрепилось в доме. Я, например, знала только соседей по громадной коммунальной квартире, да и то не всех. В доме на 4‑й Советской, вспоминал Алексей, атмосфера была иной:

– Среди жильцов выходящих во двор домов многие пережили блокаду, и это сплотило их: во время блокады принято было друг друга навещать, чтобы узнать, как человек себя чувствует и вообще – жив ли? Многие двери не запирались, а, когда запирались, соседям передавался запасной ключ. Многие жили издавна, – бабушка моя, например, с дореволюционных времен, так что я был «аборигеном» двора уже в третьем поколении.

И воспоминания о дворовой жизни у нас с Алексеем точно разные. У него такие:

– Помню большую груду – просто, гору – песка, насыпанную близ брандмауэра для каких-то целей. Цель нас не интересовала: куда важней было, что мы можем играть в песок. Старшие ребята восседали на вершине «горы», а мы, младшие, копошились у подножья, то вслушиваясь, то не вслушиваясь в их мудреные речи. Тогда я впервые приобщился к такому фольклорному жанру, как анекдот, хотя понимал мало. Достопримечателен был наш двор и наличием общей прачечной, в которой стояли два больших деревянных чана, оснащенных кранами с холодной водой, – горячую же нужно было греть отдельно, в чугунном; ключ от прачечной хранился у дворника, а ключ от чердака, где сушили белье – у кого-то из соседей. Вторая достопримечательность – подвал с дровяными сараями. Ключ от подвала также хранился у кого-то… Для нас же сарай стал особо достопримечателен тогда, когда решено было все сараи упразднить – не то за «ненадобностью» (сверху оно видней), не то в силу высших, опять-таки, соображений. Начали с того, что выломали двери сараев, а от подвала не выломали – просто, не стали запирать. Жильцы могли спускаться туда и забирать что-то из вещей, помимо дров хранящихся там же. Но были и сараи, которыми не пользовались со времен войны: кто-то погиб, кто-то умер. Чего только мы там не находили! Георгиевские кресты, ордена… книги старинные… Мой младший брат притащил однажды штык времен Великой Французской революции – длинный, как сабля, только изогнутый в обратную сторону. Мы его спрятали за трюмо и вытаскивали, когда родителей не было дома. Примеряли к руке, осторожно махали в воздухе… В конце концов брат, как неоспоримый собственник штыка, выменял его на – обнаруженные в тех же сараях – два костяных ножа для разрезания книжных страниц. А вообще – самой золотой мечтой было найти там оловянных солдатиков – хорошо бы, старинных – и, почему-то, свинца побольше. Свинец найти удалось, но не так много, а солдатиков вовсе ни одного… В конце концов, снова пришли рабочие, всё из подвала вынесли и сложили в кучу; по ней мы тоже поползали не без пользы…

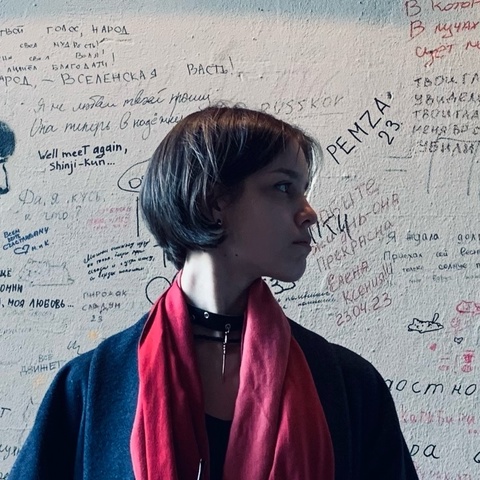

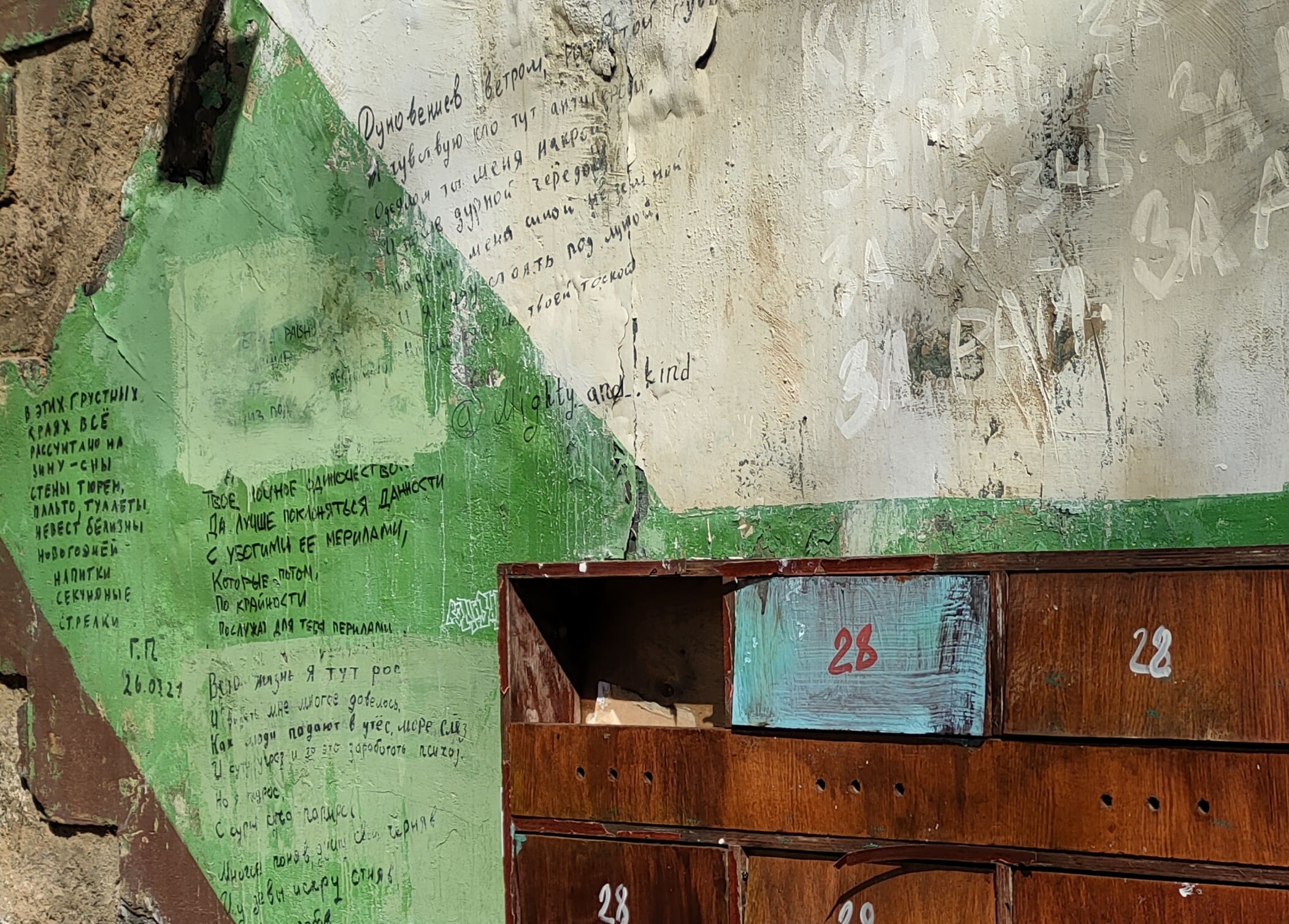

Фото Анны Лютиковой

И тут я вспомнила одну семейную историю. Было это перед войной, наша семья – дедушка Тимофей Гаврилович Перевезенцев, бабушка – Анна Михайловна и два их сына Толя (мой отец) и Лёва – жили на проспекте Обуховской Обороны. Тогда дед работал на Обуховском заводе. Потом семья уехала в эвакуацию, деда направили, в конце концов, в Бежицу (Брянск), поднимать сталелитейное производство, разрушенное войной. Но кое-что из воспоминаний ленинградского детства мой отец мне передал. Как ездили «на природу» в деревню Мурзинку, например. Или про «дома-корабли». Современно звучит, да? В 1924 году во время одного из крупнейших наводнений, несколько бревенчатых домов по соседству с нашим домом сорвало с фундаментов и, когда вода спала, они плавно опустились уже на других местах.

Но я хочу рассказать другую историю. Летний воскресный день. Бабушка моя наряжает сыновей Толю и Лёву в чистые костюмчики и выпускает во двор, пока они с дедушкой собираются. И тут во дворе начинается волнение: привезли уголь и свалили в кучу возле котельной. Естественно, вся ребятня (включая Толю и Лёву) радостно устремляется к котельной. Шум, визг, скатывание вниз по угольной горке… Тут во двор выходит бабушка и зовет сыновей, чтобы отправиться в гости:

– Толя! Лёва!

Толя и Лёва подбегают к маме, та непонимающе смотрит на них, отворачивается и снова зовёт:

– Толя! Лёва!

– Мама, мы здесь!

Можете себе представить, как отмывали потом мальчиков, и как им влетело и от матери, и от сурового отца.

Случались во дворах и конфликты между обитателями соседних домов. Что-то подобное, рассказывает Алексей, было и на 4‑й Советской:

– Двор соседнего дома соединялся узким проходом с нашим, так что ребята из него беспрепятственно к нам заходили, да и вообще жили все, вроде, одним двором. Но это касается старших, которые вскоре уступили двор нам: большая жизнь поманила. К тому времени проход между дворами уже перегородил гараж. Те, из соседнего, еще перебирались к нам через гаражную крышу, но это уже было нарушением границы. Они пытались включиться в нашу игру, но всё было им не так, не то, и они начинали задираться. До драк, впрочем, не доходило: они понимали, что из любого окна их могут видеть взрослые – и они уходили. Как-то раз я и сам решился нарушить границу – правда, с улицы, – хотел взглянуть, что у них там за двор. Остановить никто меня не остановил – было некому. Двор был темен и мал. Оттуда оставался лишь один путь: на улицу…

Задаю Алексею давно мучающий меня вопрос: видел ли он когда-нибудь настоящую снеготаялку?

– Снеготаялку? Это был такой железный ящик на колесах. Под ним разводили костер, в ящик лопатами закидывали снег. Вода стекала по шлангу в люк. В середине 1960‑х, когда для уборки улиц изобрели что-то другое, в наш двор свезли несколько снеготаялок, и так они стояли 2–3 года бесхозные. Мы, конечно, лазали по ним. Потом появилась суровая статья, кажется, в «Вечернем Ленинграде», бесхозяйственность пресекли, и снеготаялки куда-то увезли.

(А вот в Канаде мобильные снеготаялки расчищают улицы уже почти четверть века. Где-то я читала, что московские коммунальщики закупили несколько новейших канадских снеготаялок, укомплектованных камерой для сбора снега и плавящей его горелкой. Правда цена канадского чуда техники – несколько миллионов рублей. Наши дворовые явно стоили дешевле).

Снеготаялка, начало ХХ века

Двор детства… Многие из нас, живших в центре, переехали в новые районы – Дачное, Сосновую Поляну, Купчино. Новые зеленые распахнутые дворы стали нашими дворами детства. Кто-то привык, кто-то, как Алексей Давыденков, не смог.

– Наша семья по обмену оставила те места, когда я уже учился в 9‑ом классе, но я все равно наведывался в наш двор, встречался с ребятами – поддерживал связь. Потом дома пошли на капитальный ремонт, жильцов расселили по окраинам – кроме двора, некого стало навещать. Я навещал…

Оказавшись лет пару-тройку назад в тех краях и решив, было, вновь заглянуть в наш двор, я обнаружил кодовый замок на его воротах. С тех пор я тех краев избегаю…

Наталия Перезенцева

* * *

Узкая щель проходного двора,

ящиков груды, осколки посуды…

Но милосердна ночная пора

к этим руинам…Ведь ночью не буду

о Петербурге своем горевать,

скорбно изнанку его наблюдая.

Мне бы скорей проскочить, пробежать,

и позабыть, что реальность другая

есть – кроме шпилей, колонн и иных

черточек, с детства знакомых и милых –

мрак подворотен, дворов проходных

эхо… Но ты этот город любила…

Так принимай же его целиком,

так набирайся терпенья и силы.

…Так человек, приходящий в твой дом,

ночь разрывающий пьяным звонком,

жалок… Но ты о любви говорила.

Алексей Давыденков

* * *

Сию минуту за окном

(Оно как раз – на север)

Прошли полярный белый гном

И с ним домашний, серый.

Был тих, но внятен разговор,

И трезв, как хвост крысиный:

«Когда бы окна не во двор –

Мы были бы бессильны…»

(И, словно стен коснулась боль,

Метнулась мгла в простенок,

Где я совет держал с собой

По части займа денег).

Был тверд, но призрачен ответ,

Как темень вод грунтовых:

«Когда б не звезд его запрет –

Мы были бы готовы…»

Но тут врубился на всю мощь

Соседский вентилятор,

И «погубить» или «помочь» –

Осталось непонятным.

И двор был двор, и день был – день…

Но стены голосили:

«Когда б он сам не захотел –

Мы были бы бессильны…»

Тут я пролил свое вино,

И твердь оделась мраком…

И провалился белый гном,

А серый гном заплакал.