— Что‑о? Это вот тут она жила? — удивленно спрашивает юная леди, разочарованно, даже с некоторой брезгливостью, оглядывая знаменитую ахматовскую «будку». Ее явно не впечатлил скромный литфондовский домик, ничем не выделяющийся среди своих собратьев.

Тут, в «лесной» части поселка Комарово (так ее называют аборигены: «лесная» — на стороне Щучьего озера, а та, что ближе к заливу — «морская») затерялся маленький писательский городок: шесть одноэтажных дач, построенных в далеком 1955 году. Вернее, сначала их было четыре, а спустя десять лет появилось еще две. С того самого времени и поныне, тут, сменяя друг друга, живут и работают писатели.

— Да, вот тут она и жила, — улыбаюсь я. Девушка смотрит на меня с сомнением. Не верит. Ей, родившейся уже, наверное, в 21 веке, даже не представить, что тогда, в 1950‑х, эти неказистые щитовые домишки были верхом мечтаний для их обитателей. Получить дачу в Комарове (да-да, тогда говорили именно так: не в Комарово, а в Комарове) было престижно.

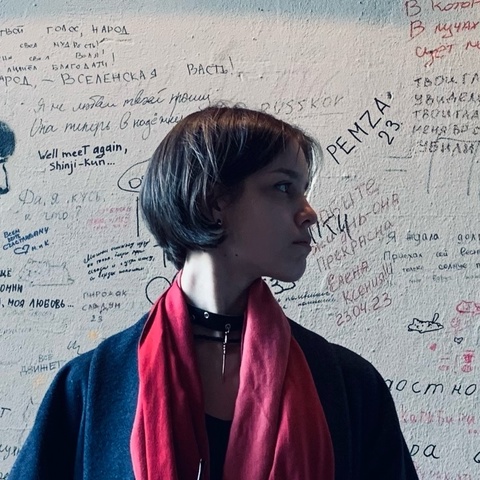

Писатели возле дачи Ахматовой, 2024 г. Фото Ольги Суменко.

Писатели бились за право тут отдыхать, на дачи выстраивалась очередь. Руководство Ленинградского отделения Литфонда принимало решение, и счастливчики въезжали в свои хоромы. С этим было строго: дачники каждый год должны были заново писать заявление, и даже великая Анна Андреевна каждый раз беспокоилась, не выселят ли её. Так, например, спустя года три, случилось со Всеволодом Азаровым, с которым она по-соседски приятельствовала. Впрочем, с соседями и во второй раз Анне Андреевне повезло: в Азаровский домик въехали ее давние друзья Александр и Сильва Гитовичи.

С Александром Ильичом Ахматова была знакома с довоенных времен, а комаровское соседство еще больше сблизило их. Они далеко не всегда сходились в мнениях и часто горячо спорили, порой в запальчивости обижаясь и не разговаривая по нескольку дней. Но стоило кому-то из них написать что-то свежее — стихотворение или перевод, — то ссора тут же забывалась: показать рукопись и услышать искреннее и честное суждение было важнее любой размолвки. Они очень ценили друг друга, и по-своему опекали.

Бывало, Сильва Соломоновна помогала Анне Андреевне по хозяйству, поскольку в быту та была совершенно беспомощна.

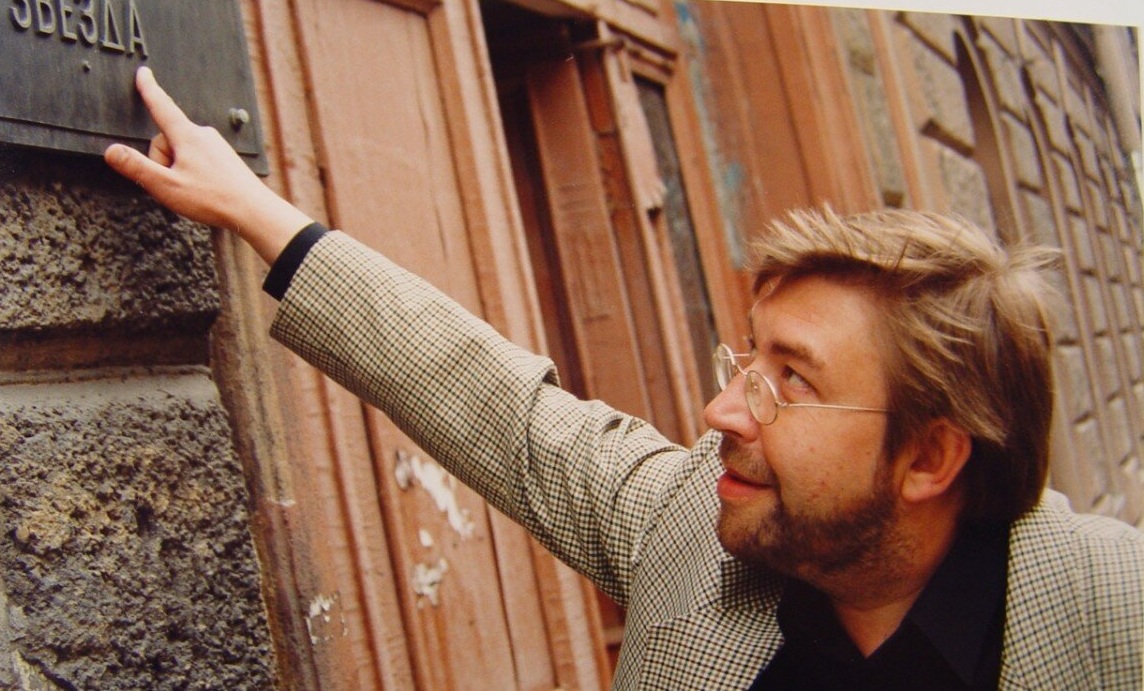

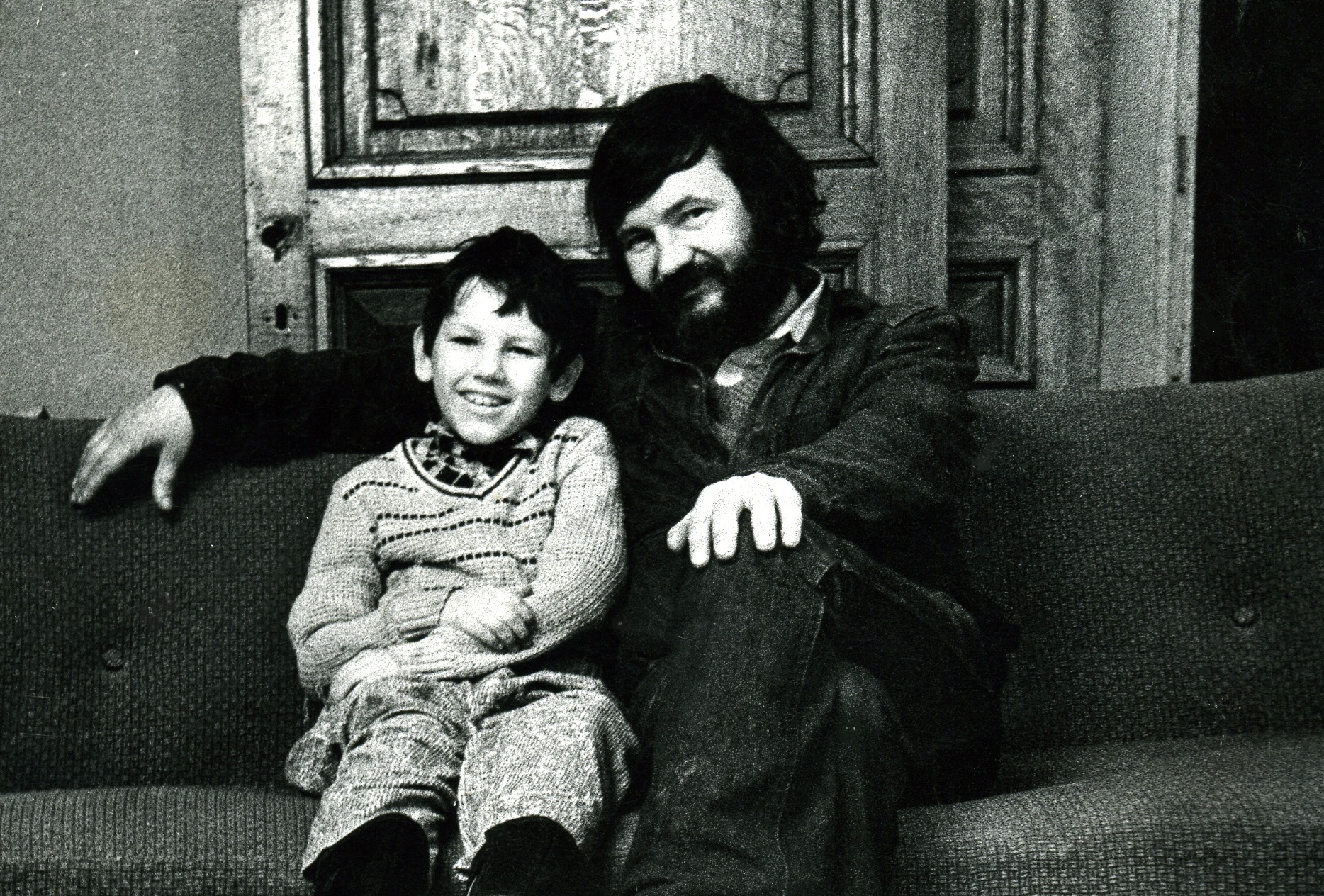

Александр Гитович и Анна Ахматова в Комарово. Архивное фото.

В последние годы вокруг Ахматовской «будки» вовсю кипела жизнь: постоянно собирались компании молодых поэтов — читали стихи, без конца говорили о поэзии, застольничали, выпивали, играли в кости. Кто-то колол дрова, кто-то таскал воду из колодца: кроме выгребной ямы, в домиках никаких удобств не было, как нет и сейчас. Зато в них есть множество дверей и бессмысленных закоулков и коридорчиков. За эту нелепую и неудобную планировку Ахматова в шутку и прозвала свою дачу «будкой», что, впрочем, не мешало ей её любить.

Гитович очень переживал, что Анну Андреевну «терзают». Дмитрий Хренков цитировал слова Александра Ильича в своих воспоминаниях:

«— Я хотел бы отвести от нее девяносто из ста гостей, — говорил мне Гитович. — Надо беречь не только ее время и нервы. Репутацию тоже. К ней рвутся люди, которые тут же распространяют о ней всякую чепуху. Эта чепуха перепродается за границу. Будь моя воля, я ввел бы пропуска…»

А так писала об этом жена Гитовича, Сильва Соломоновна:

«…Вечерами появлялись молодые поэты, бывал плечистый рыжеволосый Бродский, с веснушками на круглом лице, и хорошенький, мелкокостный, с глазами, как чернослив, предельно вежливый Толя Найман.

Частенько, в любое время дня, бесцеремонно приезжали проворные молодые люди, пишущие и непишущие, знакомые и незнакомые, почитать свои стихи Ахматовой или просто поглазеть на нее, чтобы потом где–нибудь при случае сказать: «Этот вечер я провел у Ахматовой. Было чудесно». Саня из себя выходил, страшно возмущаясь тем, что она не гонит их в шею. Но в последние годы Анна Андреевна была уже не так строга и менее неприступна.

Я помню, как на моих глазах утром явился какой-то болван с гитарой под мышкой. Нахально вперся на веранду, где она пила чай, и сказал, что ему необходимо прочесть стихи только ей.

«Давно вы пишете?» – спросила она. «Уже два месяца», – ответил гость. Выставить его оказалось совершенно невозможно, он не сдвинулся с места, пока не прокричал две толстые общие тетради…»

5 марта 1966 года в санатории Домодедово умерла Анна Ахматова. Сильва Соломоновна решила не говорить об этом мужу — он только-только выписался из больницы, и она не на шутку тревожилась за его здоровье.

Прощание и похороны на Комаровском кладбище прошли без Александра Ильича, он ничего не знал. А потом…

«Прошло несколько дней. Откуда–то возвратившись и снимая в передней пальто, я услышала, что Саня разговаривает по телефону. По репликам поняла, что какая–то скотина со сладострастием рассказывает ему о смерти Анны Андреевны. Я замерла. Саня вышел в переднюю. С искаженным лицом и безумными глазами он подошел вплотную и страшным шепотом сказал:

– Ну говори, рассказывай, как без меня хоронила Акуму!»

Александр Гитович ушел 9 августа 1966 года, пережив Анну Андреевну всего на пять месяцев. Его похоронили там же, на Комаровском кладбище, неподалеку от Ахматовой. Уходила эпоха…

Могила Ахматовой в Комарово. Фото Александра Браво

С их смертью изменилась и жизнь в писательском городке. Осиротели две дачи из четырех, были построены еще две новые. Литфонд изменил правила — писателей «уплотнили»: все домики были поделены на две половины (благо, в каждом было по два входа). С тех пор в каждом домике живет по два писателя. Одновременно — 12 человек, дюжина «творческих единиц».

В тесноте, да не в обиде: Литфонд исправно следил за дачами, неукоснительно поддерживался порядок, все исправно ремонтировалось. В одной из новых дач, куда вселился Юрий Рытхэу, даже был телефон с городским номером, и все обитатели городка ходили к нему звонить. Сейчас я живу в этом домике и могу ответственно засвидетельствовать: на стенке у окна до сих пор сохранилась телефонная розетка.

Благоденствие на писательских дачах закончилось в 90‑х, вместе с развалом страны. Распался Союз советских писателей, прекратил свое существование Литфонд СССР. Новая организация, ловко ввернув в свое название слово «литфонд», азартно занялась разбазариванием и дележкой несметных писательских богатств по всей территории бывшего СССР. Комаровский писательский городок каким-то чудом уцелел. Видимо, дух Анны Андреевны незримо охранял это место: что-то не заладилось с приватизацией у новых «хозяев», и они, махнув рукой, просто собирали с писателей арендную мзду, не вкладывая ни копейки.

Активность духа Ахматовой, кстати, не раз подмечалась обитателями дач. Писатель Валерий Георгиевич Попов любит рассказывать, что заселившись в ахматовскую «будку», он поначалу чувствовал недовольство великой хозяйки: все время что-то ломалось, не открывалось, заедало. Постоянно вылетали пробки на электрощитке, и когда он подходил нажать кнопку автомата, она тут же отщелкивалась обратно, напоминая ему победный кукиш: «накося, выкуси!». А потом приняла, смилостивилась.

Мне не раз приходилось бывать здесь у друзей-поэтов, и с каждым годом я с грустью наблюдала, как всё ветшало и разваливалось на глазах. Но весь кошмар запустения открылся мне в 2017‑м, когда подошла моя очередь на дачу. Подошла она несколько экстравагантно: писатель Михаил Глинка, пытаясь починить протёкшую крышу, взобрался на старенькую деревянную лестницу. Гнилая ступенька провалилась, он упал и сломал ногу. Видимо, это была последняя капля — отчаявшись, Глинка отказался от дачи, и её предложили мне.

Моим соседом оказался Александр Ильич Рубашкин, во времена СССР известный критик, сотрудник издательства «Советский писатель», а в 2017‑м — маленький тихий пенсионер, смиренно принявший тяготы постсоветского ползучего апокалипсиса. Но несмотря на внешнюю хрупкость, здоровьем он обладал отменным: в свои 80 с хвостиком Александр Ильич ежедневно ездил на велосипеде на Щучье озеро, купаться и отвешивать комплименты дамам в бикини.

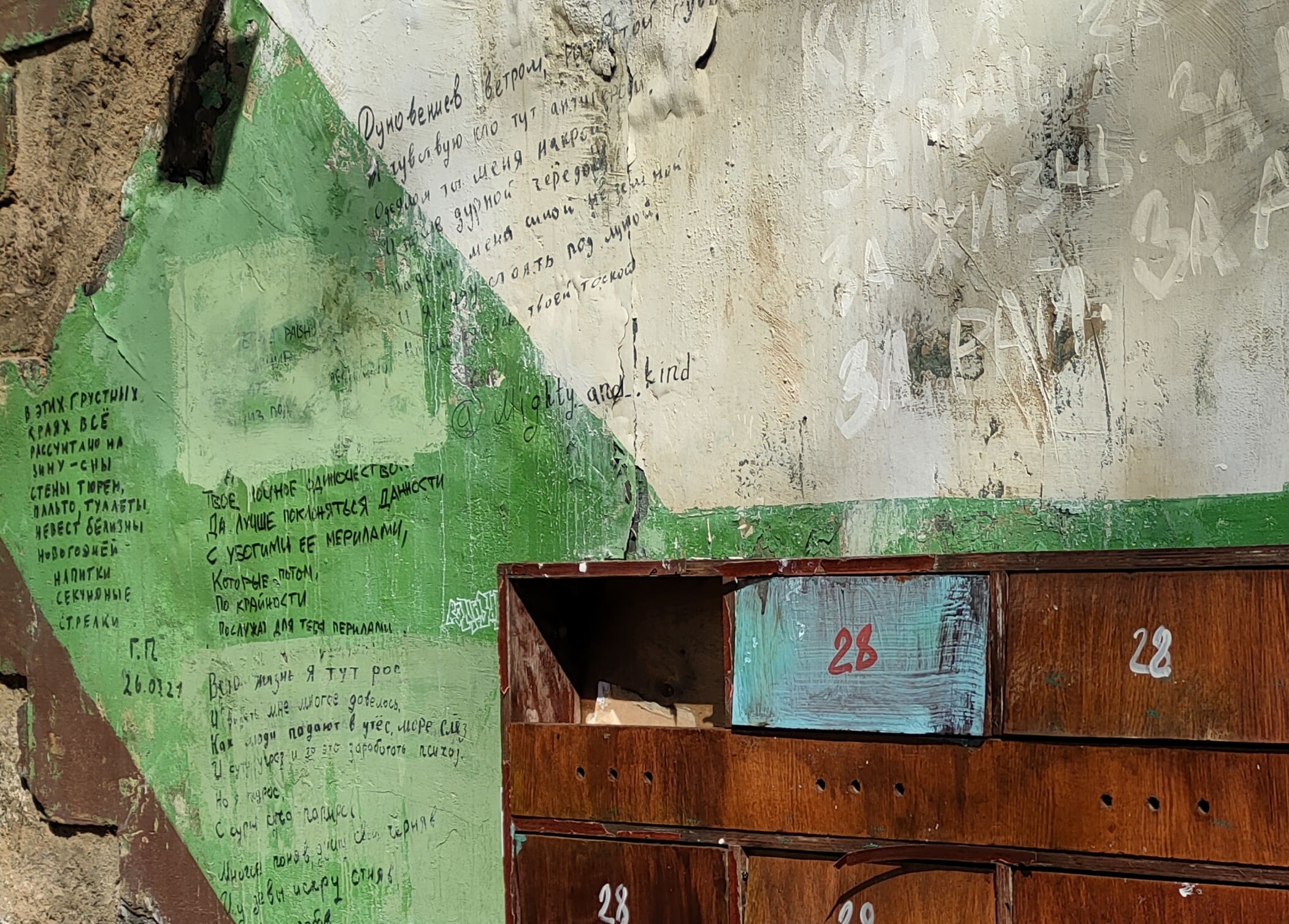

Крылечко Рубашкина выходило на сарай, который построили еще в 50‑е, при Ахматовой. Выглядел сарай соответственно возрасту: стены завалились, нижние доски сгнили, зияя дырами, от крыши осталось одно воспоминание. Замшелый забор вокруг всего участка щерился проломами и еле держался, но в этом, рубашкинском, уголке он просто сдался и лёг.

Вид был совершенно нежилой, посему прохожие, ничтоже сумняшеся, лихо перебрасывали через остатки штакетника мешки с мусором. Однажды я приехала и увидела Александра Ильича скорбно сидящим возле крыльца в своем неизменном пластмассовом оранжевом кресле. Вечернее солнышко ласково освещало буйные заросли бурьяна, в котором белели расклеванные воронами мешки. Подперев щеку рукой, он печально поднял на меня глаза и тяжело вздохнул: «Я живу на помойке…»

И мне стало так нестерпимо его жаль, так обидно за это наше облупленное, нищее литературное царство! Я кинула клич, и в выходной к нам съехались мои друзья-поэты. Дружно разобрали сарай, выдергали сорняки, вывезли мусор. Накрыли стол, выставили коньяк. Дачники принесли пироги и прочие закуски. Александр Ильич сиял от радости и всё повторял: «Поживу ещё!»

И как-то все обитатели встряхнулись, словно пелена спала, рассеялся морок. Вместе с прозаиком Владимиром Шпаковым и поэтом Алексеем Ахматовым (нет, не родственник, просто однофамилец) мы начали кампанию по благоустройству. Но главное — нужно было заняться документами. Тут и пригодилось мое первое юридическое образование. Изучив и собрав все нужные бумаги, я решительно ринулась в бой. Не буду описывать все приключения и хождения по мукам, скажу только, что одна только переписка с чиновниками составила несколько пухлых канцелярских папок. И ведь не зря! Все получилось: враг, разбитый на голову, позорно бежал, напоследок отключив нам электричество, и сейчас дачи переданы Союзам писателей в безвозмездное пользование.

К 130-летию Анны Ахматовой городок преобразился: мы покрасили домики, починили крылечки, меценат Вячеслав Заренков пожертвовал денег на новый забор. На домики повесили таблички с именами известных писателей, которые в них обитали.

Перед ахматовской будкой раскинул крылья шатёр — уже девятое лето я провожу под ним литературные встречи. К нам приезжают выступать со всей страны, был даже поэт из Аргентины! «Зеленый шатёр» — моя гордость, мой самый любимый проект. Наверное, еще и потому, что публика к нам приходит настоящая, комаровская — интеллигентная и взыскательная. Можно сказать, «из бывших».

“Зелёный шатёр” в Комарово. Фото Александры Климовой

В остальном же тут все по-прежнему: колодцы, колченогие столики, гамаки, приземистые домишки с ржавыми крышами. Но этот наш неказистый рай, наш маленький заповедник среди современных комаровских коттеджей,— он особенный. Здесь время течёт иначе, и сосны помнят Анну Ахматову, Виталия Бианки, Бориса Стругацкого, Юрия Рытхэу, Глеба Горбовского и многих-многих других писателей, которые жили тут и писали замечательные книги.

Высоко над головой, на одной из сосен торчит вросший в ствол ржавый обруч. По легенде, это кольцо ахматовского гамака. Мол, дерево выросло, и кольцо поднялось вместе с ним почти на уровень крыши. Простор для творческого воображения!

Вот безвременья петля: дача Аннандревны.

Комаровская земля, тот же воздух древний.

Почитай, полсотни лет все осталось прежним —

Белой ночи бледный свет, ветхие скворешни,

ветки хвойное крыло над казённой дачей…

Что ее пережило, то и нас тем паче.

Ржавый след от гамака на стволе древесном

скоро скроют облака над сосновым лесом.

Звёзд рассеянная шаль,

скрип небесного ковша —

плавно вправо, плавно влево…

Спи спокойно, королева,

бесприютная душа.

Но если честно, я не верю. Обруч массивный, на тонкое деревце его не повесили бы, а высокие сосны растут только вширь. Наверное, это крепление от какого-нибудь софита — тут ведь не раз снимали кино. Но туристам легенда о гамаке нравится.

Вот и эта юная леди спрашивает:

— А на какой сосне кольцо?

Я показываю. Леди прицеливается мобильником, делает фото, потом — селфи.

— А где второе? — озирается гостья. Развожу руками:

— Второе не сохранилось.

— Ну и ладно. А где билет-то купить? — Она деловито лезет в сумочку.

— Какой билет? — недоумеваю я.

— Ну, в музей же! Я хочу войти внутрь! — сердится девушка.

— Сюда нельзя войти. Здесь нет музея, тут живут писатели, — терпеливо начинаю объяснять я, но юная леди, недовольно дернув плечом, уже идет к калитке, на ходу отряхивая ослепительно белый костюм от сосновой хвои. Я смотрю ей вслед и думаю: вот приблизительно о такой туристке, практически с натуры, сидя на террасе, написал свой «Следственный эксперимент» Володя Шпаков. Совсем недавно, какие-то четыре года назад, он заразительно хохотал, когда под Зеленым шатром актеры разыгрывали эту пьесу. И публика была в восторге — ведь по сюжету действие происходит здесь, на писательских дачах, и все персонажи так узнаваемы…

Галина Илюхина