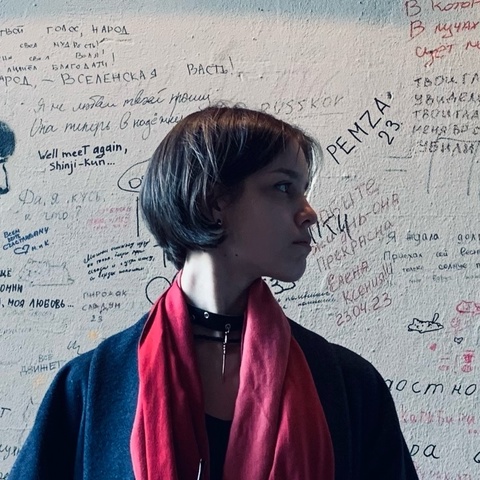

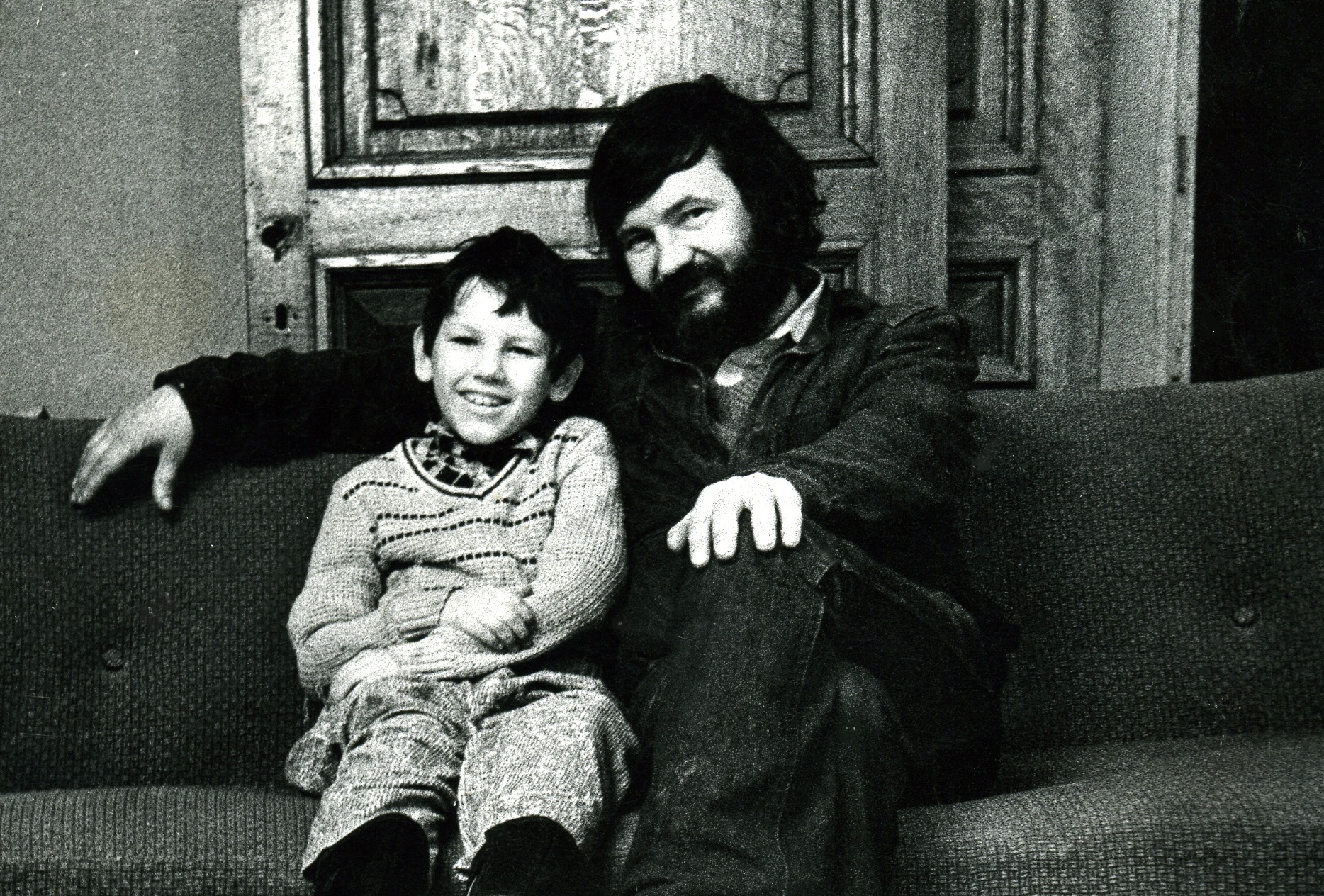

Поэт Александр Комаров за свою продолжительную творческую жизнь написал и издал всего восемь поэтических книжек. Последняя, восьмая, “Общие слова”, составленная при жизни, вышла в свет уже после его смерти.

Рассматривая их в своей библиотеке, я вижу, что все они какие-то неубедительные в смысл качества издания (не качества поэзии!)

Первая кассетная книжка “Штрихи” вышла в Лениздате еще в 1984 году, тоненькая, 32 странички. Вторая, почти такая же тоненькая – через восемь лет, третья – еще через пять лет. Итоговая книга “Человек с Фонтанки” – в твердой обложке в 224 страницы была напечатана в 2013 году, но… почему-то без оглавления и чрезвычайно мелким шрифтом.

Тем не менее, Александр Комаров поэт настоящий и поэт, работавший до последних своих дней, тогда как многие его сверстники, друзья-поэты, сделавшие себе имя в советское время, отказались от писания стихов, тем более от издания сборников за свой счет.

Поэзия Комарова удивительно цельна. Когда он в своих книжках сводит воедино стихи, написанные буквально вчера и написанные двадцать-тридцать лет назад, трудно заметить этот временной разрыв даже искушенному читателю. И эта цельность ощущается несмотря на то, что поэт постоянно меняет форму, обращаясь то к белому стиху, то к верлибру, иными словами: к спорным жанрам, как Комаров сам называет свои упражнения. Иные стихотворения действительно выглядят, как упражнения, и в этом нет ничего зазорного, потому что настоящий поэт всегда – ученик.

Стремление охватить, освоить все жанры, ощущается с первой книги, уже там есть и верлибры, и белые стихи, и стихи с парной рифмовкой, к которым у поэта особенно трепетное отношение:

Я проснусь удивительным утром,

искупаюсь в заливчике утлом

и по улочке тонкой и гибкой

пробегу с непонятной улыбкой.

А вот, что пишет он о шестистопной ямбе, александрийском стихе, как вступается в его защиту:

Твердят: “Размер тяжел, стал скучным, неудобным…“

Глумиться бросьте вы над ямбом шестистопным!

Любой размер хорош! Запретных ритмов нет.

Все дело только в том, каков ты сам, поэт.

Поэт Александр Комаров всегда знает, о чем он говорит и для кого. Его стихи при внешней простоте всегда целенаправленны и потому – точны. Вот пример из первой книжки – стихотворение в одно предложение:

Не город и не городок,

а просто городишко,

где над домишками дымок

седой и тощий слишком,

где самосвалы не ревут,

где петухами будят,

но где рождаются,

живут

и умирают люди.

Как у любого поэта, у Комарова есть стихи о природе и стихи о художнике, живописующем природу. Размышляя о способности художника точно и честно передать линии и цвета этого мира, поэт в минуту сомнений убеждает и, прежде всего, самого себя:

Милый друг, владея кистью, –

не пиши травы и листьев,

не пиши небес и рек,

безнадежный человек.

Но преодолев этот минутный порыв, поэт снова, раз за разом, берется за это безнадежное дело – живописание словом. Его стихи о природе удивительно экономичны, но вместе с тем, небанальны. У поэта всегда найдется пара-тройка новых слов, и неожиданная метафора или эпитет, придающая убедительность описываемому пейзажу:

Горький запах березовых дров,

разгоревшихся в печке.

Небо – ясно. Мороз – не суров.

Лед тончает на речке.

Как на солнце, – светло на душе.

Птица пробует горло.

И ручьи разогнались уже,

и сверкают, как сверла.

Его мироощущению близки зимние, весенние пейзажи, пейзажи поздней осени, когда краски скуповаты, и обнажены все линии. И хочется вслед за поэтом повторить:

Да, бедноват пейзаж,

но не тосклив.

Охватывает головокруженье –

в таком невероятном напряженье

застыли ветви скрюченные лип.

Есть у поэта и бытовые зарисовки, последние порой удивительно тонки и точны в передаче авторских ощущений. Вот к жене поэта, поздно вечером приехал родной брат, поэт не спит, слушает голоса на кухне за стеной:

Он разбирал отдельные слова,

в беседу абсолютно не вникая,

себе отчета не отдав сперва,

что слушал не слова, а то – какая

там речь необычайная текла,

вдруг ощутив с неявною тоскою,

что вся она наполнена была

терпенья, пониманья и покоя.

Этот покой общения совсем не то, что беспокойство поэта о своем назначении, о месте в этой жизни, наконец, в поэзии. Тема поэтического творчества постоянно волнует автора, он раз за разом возвращается к ней, то в сомнениях, то с твердой верой. Эти размышления, то мучительные, то наполненные самоиронией пронизывают книгу “Человек с Фонтанки” и приводят автора к философским построениям, спорам то с самим собой, то с невидимым оппонентом.

Размышляя о превратностях творческих судеб, Комаров пишет яркое и едкое стихотворение о драматурге Сухово-Кобылине; заодно он перебирает и всех сопутствующих его родственников. Достается и самому драматургу – кутиле и пьянице:

Сей Александр, сынок Василия,

всего три пьесы написал

и без особого усилия

нежданно в классике попал.

Знать нету правил обязательных;

мы только спросим без затей:

с кого же брать пример писателям,

и как воспитывать детей?

Наивный вопрос в конце стихотворения – типичен для поэта Комарова, который неожиданно вдруг прикидывается простачком, и метафорически разводит руки в притворном недоумении. Хотя вопрос-то серьезен и ответ на него растворен в исторической ретроспективе… Как коварны гримасы Времени: последний становится первым, первый последним. О том же читаем в стихотворение “Второй.”

Ох, Первый! Всё – ему:

Все лавры, сливки, пенки…

Восклицает автор в притворной (или нет?) зависти. Но тут же начинает разворачивать перед нами перспективы второго, который трудится в тени первого – не в лучах славы! – и который в итоге становится первым. Есть в этом стихотворении известная доля лукавства и в финале слышится потаенное: “моим стихам как драгоценным винам настанет свой черед”. Судьба своих стихов совсем не безразлична Комарову.

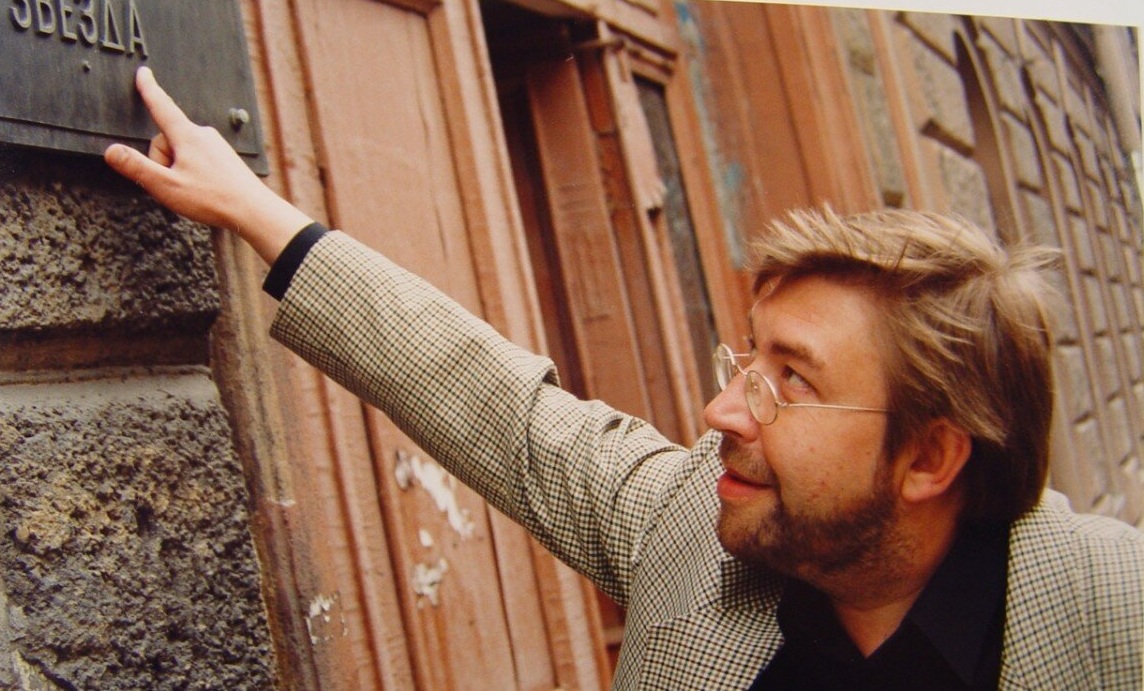

У Комарова был друг – здравствующий поныне, профессиональный философ, именно споры с ним, начинавшиеся в застолье под рюмку водки, поэт продолжал в своих стихах, облекая их подчас в формы назидательные, архаические, подражая мыслителям древности:

Ежели ты молчалив, клонен к тихой беседе, –

правильно делаешь! Правильно судишь о жизни!

Говорунов, болтунов, трепачей, словоблудов –

косноязычных, затейливых, лживых лукавых

много на свете. Но слушают – немногословных.

И заключает поэт этот ряд назиданий и советов лукавой концовкой, противоречащей всему ранее сказанному. Она угадывается не сразу, поскольку прячется за красивой, броской сентенцией:

Нет! – ничего я вещать и талдычить не стану!

Хлебом готов поделиться, а советом – увольте!

В этой великолепной позе – Цицерон, да и только! –скрытая насмешка над всей философской машинерией! И над своим приятелем-философом, прежде всего. Столько наговорил. насоветовал всего и тут же отрекся от сказанного!

Но что есть философия? Нет, не с точки зрения профессиональных философов, а с точки зрения обывателя — человека живущего в быту? Предполагаю, что для него философия – наука, должная помогать разбираться в жизни, в ее поворотах и противоречиях. Наука, дающая ответы на сложные вопросы повседневности. Вопросы о своем месте в мире, вопросы о предназначении, которые мучили в частности и братьев Стругацких.

И начинается она, эта наука – философия, с сомнения. Сомнение заставляет человека задуматься: а все ли правильно в мире, в котором я живу? И что за место я в нем занимаю?

Сомнение – вот движущая сила многих стихов Александра Комарова. Именно с сомнения начинается философское осмысление своего Я в этом мире, своего места и назначения.

Влез в трамвай. Кондуктор видит это,

но не предлагает мне билета,

бродит по вагону взад-вперед,

а с меня оплаты не берет.

Что это такое, в самом деле,

что меня в упор не разглядели?

Я – пустое место? Дух Святой?

Эй, кондуктор, объяснись, постой!

Но в ответ – ни взгляда и ни жеста.

Значит – вправду я пустое место…

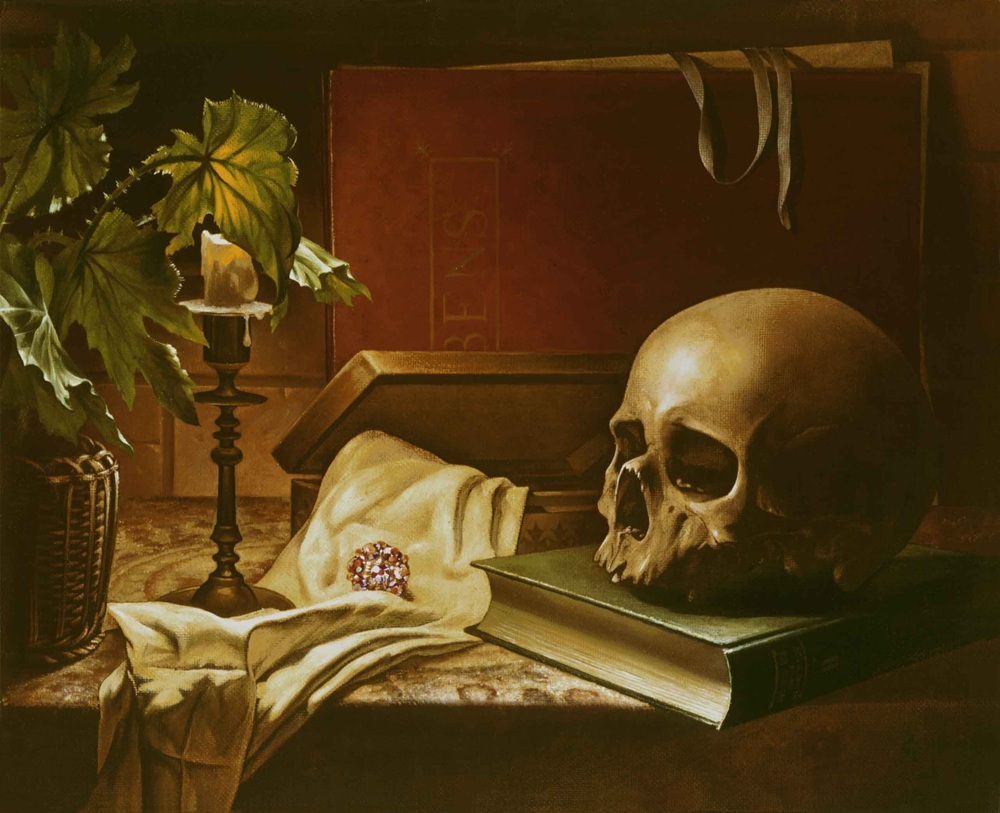

Философия пытается найти ответ на вопросы вечных дихотомий: жизнь и смерть, добро и зло, правда и ложь, любовь и ненависть…

Все мы изучали основы диалектического материализма, и еще в памяти хранятся три формулы, три кита, три аккорда этой подзабытой ныне науки: закон отрицания отрицания, закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количества в качество.

Но это – философия книжная. А есть еще философия народная, сокрытая в мудрости пословиц и поговорок. Речевая память народа, хранит некие правила жизни, некие истины и, что особенно ценно, эти правили и истины – противоречивы! Ведь с одной стороны: без труда не выловишь рыбку из пруда, а с другой: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Хотя особого противоречия тут как будто и нет: где палаты и где рыбка? Палаты ведь исстари давались не за труд, а за родовитость.

Этот дуализм мы находим и в стихах Комарова. Вот поэт, живущий на девятом этаже, смотрит с высоты на облака… и что же он видит, о чем мыслит?

Вдали шлифует рельсы скорый,

Чуть ближе – стройка: пыль и чад…

В окно не заберутся воры,

но и друзья не постучат.

Казалось бы, банальное рассуждение (как много у Комарова стихов, прикидывающихся банальными!) но за ним угадывается мысль: чем выше поднимается человек, тем скорее он лишается и врагов, и друзей. Этот выход от частного к общему не всегда явен, но почти всегда явлен.

Комаров любит порассуждать. Эти рассуждения не из той области, о которой мы говорим словами сатирика Иванова: образованность всё хочут показать. Как раз-таки этого, похвальбы образованностью, и нет в стихах Комарова. Напротив, они обыденны, просты и незатейливы. Это рассуждения парня с нашего двора, человека с Фонтанки. Но… они изящны! Поэт виртуозно владеет разговорной интонацией и, казалось бы, без труда облекает ее в рифмованные формы. Но что стоит за этой легкостью?

Вы знаете, как работает закон перехода количества в качество? Не знаете? Тогда прочитайте это стихотворение:

Я факты соберу. А после их сложенья –

хотите? – сообщу свои соображенья.

Есть вороха проблем, которые понять я

стремлюсь, чтоб довести до вас свои понятья.

Как часто спорим мы – и рады, и не рады,-

когда отстаиваем собственные взгляды.

А иногда, глядишь, не зная даже – кто вы,-

мы мнение своё вам высказать готовы…

Да нам и без того найдётся чем гордиться:

обычаев – не счесть, не сосчитать традиций.

А то – порой смешны, а иногда и жутки,-

во всё суют носы тупые предрассудки.

Когда же это всё мы вдруг однажды сложим,

то сумму объявить мировоззреньем сможем,

Вот так из сложения соображений, понятий, мнений, взглядов, обычаев, традиций, предрассудков складывается мировоззрение. То есть система философских представлений о мире.

Что же касается самих философов, то поэт явно их недолюбливает, не потому ли что в своих рассуждениях о высоких материях они погрязли в терминологии, замкнулись в своей костяной башне. Поэт же старается приблизить к человеку понятие философии, выявить ее истинную природу.

Что мне до философии? Она

и без меня присутствует повсюду,

Как соль в морской волне, растворена.

Вот оно – отношение автора к философии: философия – повсюду. Иначе – она сама жизнь. И поэт Александр Комаров подтверждает это своими стихами.

Когда-то одна заслуженная поэтесса возмутилась: «У Комарова слова обозначают не то, что они должны обозначать!» Но молодого поэта Александра Комарова тогда такая критика не смутила – ведь именно так и нужно писать поэту: открывать в словах новые смыслы или воскрешать старые, давно забытые.

Именно в таком старом, исконном, смысле следует воспринимать название последней его книги. «Общие слова» – это те самые слова, которые нас объединяют в единую общность, так же как общий язык или общий дом.

У всех у нас на них одни права:

ведь это наши, общие слова.

Читателя, взявшего книгу в руки, это название может отпугнуть. Что еще за «Общие слова»? А где же лица необщее выражение? Но эта двусмысленность – иронична, как ироничны многие стихи Александра Комарова, хотя вопросы, которые они поднимают, почти всегда серьезны. Действительно, поэт говорит со своим читателем именно на общем, понятном языке, не чураясь разговорной интонации. И темы, поднимаемые в стихах его книг, тоже общие – понятные всякому человеку.

Разговаривая с читателем на общем с ним языке, Комаров старательно избегает опасности встать над читателем, поэтому даже в тех стихотворениях, где он назидателен, он снижает высоту строки легкой иронией. Он скорее обзовет себя неучем, идиотом, чем позволит себе свысока поучать кого-либо. Но не следует поддаваться на эти провокации, Поэт Александр Комаров совсем не прост.

Вот, например, он пишет о себе:

Я во-первых, во-вторых и в‑третьих

и не критик, и не теоретик,

и за мною есть позорный фактик:

я всего лишь действующий практик.

Всё – правда, и то, что поэт писал стихи – действовал, до последних дней, и то, что теоретизировать не любил и если высказывался, то коротко, и по сути. Но в этом стихотворении, самоуничижение, заявленное в начале (позорный фактик… всего лишь… практик) выводит в итоге на тему твердого взаимопонимания между практиками (в отличие от теоретиков). И с кем же Комаров находит такое взаимопонимание с полужеста? С Горбовским!

Вон Горбовский: пробурчит невнятно

да рукой взмахнёт… И всё понятно!

Поэт Александр Комаров знает себе цену, но выражает ее в неявных формулах. Маскирует и прячет, притворяется вторым, уступая место первым, и правильно понять и оценить его можно только при внимательном чтении. Вот он рассуждает о Достоевском и сетует, что не сумел в свое время высказать негативные свои впечатления о его книгах, а Набоков – сумел. Вот она, та шкала, по которой измеряет поэт свое творчество: Горбовский, Набоков! Вот к кому примеряет он свои общие слова.

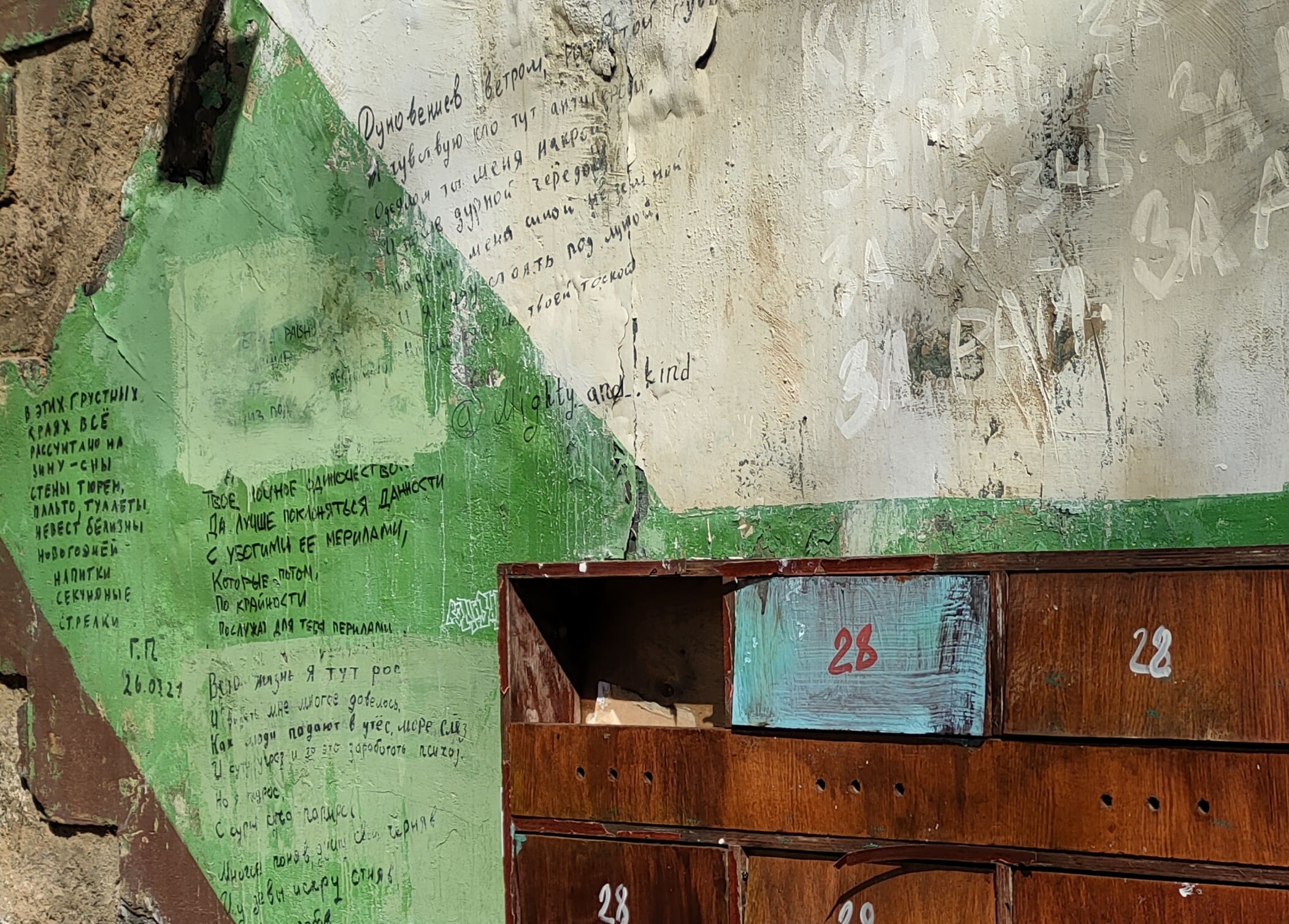

Александра Комарова можно условно отнести к поэтам-семидесятникам, которых сегодня остается все меньше и меньше – они уходят по одному, подчас позабытые читателями. Неожиданный уход из жизни Александра Комарова – поэта, который определял одно из направлений питерской поэзии, продолжая традиции Пушкина, несомненная утрата для отечественной литературы. В одном из своих последних стихотворений, которое сохранилось только в рукописи, Комаров пишет, и это звучит как завещание:

Пускай в безвестности умру.

пускай другим судьба мирволит.

Зато собраться по перу

меня цитировать изволят.

И предназначенный удел

приму смиренно, без стенанья:

не громкой славы я хотел,

а только – скромного признанья.

Но и признанья нет как нет.

Ну, что ж

читателям неведом, -

задам через полсотни лет

забот литературоведам.

Уж эти наломают дров

и копий,

докопаться чтобы –

что это там за Комаров

был упомянут у Толстобы?

Мне что! – я буду неживой…

И все-таки неловко, братцы,

стать не землею, не травой,

а – темою для диссертаций.

Хочется надеяться, что не только высоколобые литературоведы вспомнят о поэте Александре Комарове, но и рядовые читатели, любители хорошей поэзии, и не через полсотни лет, а гораздо раньше. Гораздо раньше…