***

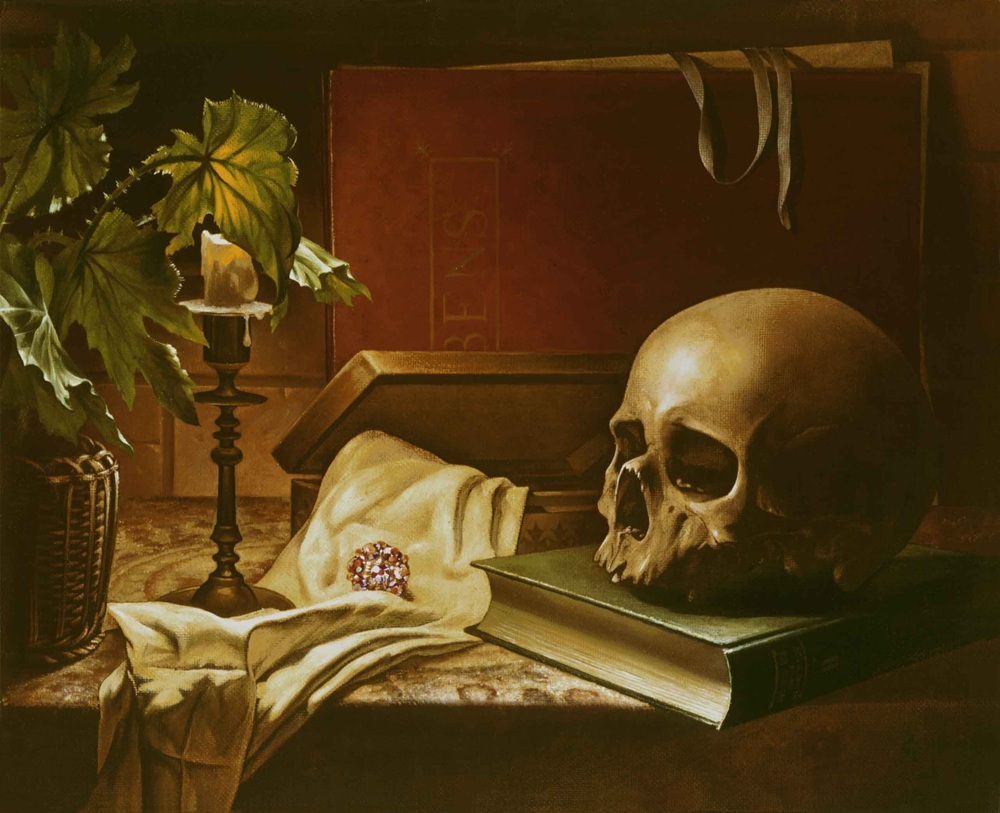

Павел Флоренский писал в «Не восхищением неищева»: «Человек умирает только раз в жизни и потому, не имея опыта, умирает неудачно. Человек не умеет умирать, и смерть его происходит ощупью, в потемках. Но смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умереть вполне благополучно, надо знать, как умирать, надо приобрести навык умирания, надо выучиться смерти. А для этого необходимо умирать еще при жизни, под руководством людей опытных, уже умиравших».

Общаясь с литераторами, я всегда чувствовал их почти профессиональную предрасположенность к этой теме, и как-то сам собой выкристаллизовался вопрос об их отношении к смерти, который я задавал своим собеседникам на протяжении многих лет, да и сам не раз задавался им.

Можно ли оценивать стихи как попытку свыкнуться со смертью, или, наоборот, как попытку бессмертия? А может быть, смерть и является двигателем творчества? Если подумать, то именно она наполняет человеческое существование смыслом. Ценно лишь то, что мимолетно, невозвратно. Во многом мгновение прекрасно лишь потому, что не в силах остановиться…

***

Созвучность Флоренскому, как ни странно, я обнаружил в беседе с Александром Кушнером, который считает себя атеистом. Году в 96‑м я пришел к нему в гости – в большую светлую квартиру недалеко от Таврического сада. Довольно обстоятельно поговорили о современной литературе и настоящем авангарде. Коснулись политики. В какой-то момент я задал поэту вопрос о его отношении к смерти.

– Давайте выпьем, а потом я отвечу, – слегка натянуто, как мне показалось, улыбнулся Александр Семенович. Мы залпом опорожнили рюмки.

– Поэт – человек, который всегда думает о смерти, поскольку это составная часть жизни, и может быть, самая важная. А чем чаще рассуждаешь о смерти, тем начинаешь проще к ней относиться. У меня есть такие строчки:

Я столько раз в других мерцал и умирал,

Что собственную смерть сносил наполовину.

Помят ее рукав и вытерт матерьял.

В ночь выходя, ее как старый плащ накину.

Надо сказать, что многие поэты смерти не боялись, были бесстрашными – знаете, как классические офицеры. И Лермонтов, и Пушкин спокойно, мужественно встречали кончину. А Цветаева, Есенин, Маяковский?.. У них было пренебрежение к гибели именно по той самой причине: очень много думали о смерти при жизни

Тем не менее, существует два отношения к смерти. Одно – интеллектуальное: страх уничтожения, непонимание – как это, мир будет продолжаться без тебя, а ты больше не повторишься, тебя ожидает ничто? Этот страх был чрезвычайно близок Толстому, о чем он бесконечно писал, и моему любимому поэту Анненскому.

А есть животное отношение. Когда человек не боится уничтожения, а боится предсмертных мук, унижений, боли. Я думаю, что так относился к смерти Фет. Недаром он хотел покончить самоубийством, и объяснил в предсмертной записке, почему: чтобы избавиться от неизбежных страданий, сознательно ускоряя смерть. И я, уже порядком себе поднадоев, тем не менее, замечаю, что мне близко именно второе отношение к смерти. Я боюсь мучений, а с уничтожением соглашаюсь. Меня, в принципе, устраивает сон без сновидений.

И все-таки, умирать страшней таким, как, например, толстовский Иван Ильич, который никогда об этом не задумывался. А когда уж тысячу раз прокрутил в голове, то вроде как все о смерти и знаешь…

***

Когда я спросил у Сосноры, что он думает о смерти, то Виктор Александрович ответил сразу, нисколько не задумываясь:

– То же, что и о жизни. Было начало, будет конец, а потом – не мое дело. Я не верю только в эту ужасающую теорию переселения душ. Не дай Бог, если это действительно так, это самое страшное, что может быть. Остальное ничего не страшно, потому что ад, рай и всю эту ахинею я прекрасно видел на этой земле, в этом мире. И в разных странах они почти идентичны, меняются только акценты.

Живя долгое время почти в полной глухоте, поэт, похоже, давно передумал о смерти все, и потерял к ней всякий интерес. Это было довольно необычно.

***

Поэтесса Нонна Слепакова рассказала, что в юности боялась смерти настолько, что в какой-то момент решила даже покончить жизнь самоубийством, лишь бы не испытывать этого страха. А я вспомнил историю другой поэтессы – Елены Жабинковской. Ей в детстве подарили хрустальный шар. Она так полюбила его, так боялась его потерять или испортить, что довела себя до совершеннейшего исступления. Когда градус страха превысил пределы допустимого, она собственноручно его разбила.

***

В юности Вадим Шефнер был воинствующим безбожником. Время было такое, поэты были такие. Поэтому подвижки в его мировоззрении в старости очень волновали меня. Просто так соваться с такими вопросами к пожилому человеку неловко, но, поскольку он прочел одно из последних своих стихотворений с намеком на жизнь после смерти и даже реинкарнацию, я так прямо об этом и спросил.

– С годами я начинаю, кажется, верить или убеждаться, что мир сложнее, чем раньше думал, – ответил Вадим Сергеевич, – и что есть какая-то высшая сила… но только не тот бородатый старичок на облаке. Какая-то высшая субстанция, нечто, что не подвластно нашему пониманию.

Я иногда думаю, почему все это есть? Почему все мы есть? А что было прежде? И тогда я чувствую, что так можно и в психбольницу загреметь. Потому что начинаешь себе представлять… думать о том, что на том месте, где все это – он развел руками – и наш земной шар и все мы – когда-то ничего не было… и все это появилось из ничего. Вот как это? Вы задумывались?

– То есть вы приходите к мысли, что все-таки душа имеет бессмертие? – спросил я, памятуя о его многочисленных атеистических стихах.

– Да, может быть есть, – быстро произнес Шефнер, а потом, задумчиво добавил: – Не знаю. Вообще-то легче думать, что с нами все кончится.

– Почему же?

– А тогда не надо думать, – засмеялся Вадим Сергеевич.

***

Может, оттого что Геннадий Григорьев не раз был близок к смерти, об уходе знакомых поэтов он писал с юмором, который иногда казался циничным. Вот так, например, звучит его эпитафия авангардисту Виктору Кривулину, который из-за болезни передвигался необычно, нервно подскакивая, опираясь на палку:

Жил поэт, скакал вприпрыжку,

Поднимал с дороги пыль,

И под гробовую крышку

Прихватил с собой костыль.

В 1992 году, Гена отозвался на смерть своего однофамильца, талантливого поэта и дебошира Олега Григорьева:

Вновь поэт, не допив, не доспорив,

Взял и смылся за грань бытия.

Это ж плохо, что умер Григорьев…

Хорошо, что Олег, а не я!

А на смерть Бродского и вовсе дошел до «вольностей»:

Нас одних в России бросив

На съеденье, так сказать,

На Васильевский Иосиф

Не приедет умирать.

Продолжаются разборки,

Нечисть правит карнавал.

А поэт усоп в Нью-Йорке.

Надинамил, об…манул.

Однажды, во время наших посиделок, Гена сделал такое признание:

– За последние годы меня было пять суицидов. Они были достаточно смешными, потому что, когда я вешался – сломал копчик, когда бросался под поезд – споткнулся и разбил себе лоб – теперь у меня шрам у виска. Это все было из-за любви, конечно. Но если смерть меня не берет, значит, надо пожить. Вообще не знаю, есть ли разница между жизнью и смертью. Ну, в конце, наверное, будет немного больно… первый момент, а там будет какая-то другая жизнь.

Смерть Григорьева застала врасплох нас всех, но только не его. Он не принимал ее всерьез и всегда был готов к ней. Жил практически без быта. В его однокомнатной квартире на Черной Речке (той самой, Пушкинской речке) не было ни ванны, ни туалета. В последние годы не было даже кровати. Он спал на полу, на голом матрасе. И дело не в отсутствии денег – просто его абсолютно не волновал комфорт. Кажется, Филонов говорил, что для жизни ему нужны три вещи: чай, краски и табак. Если поменять чай на вино, а краски на чернила, то Григорьеву нужно было не больше. И все-таки, он был очень живой человек. И стихи его поразительно живые. Свидетельство тому его «Завещание»:

А что я оставлю, когда я уйду,

Чем имя в потомках прославлю?

Наследства не будет. Имейте в виду –

Я вам ничего не оставлю.

И берег балтийский, и крымский прибой,

И мачту, и парус на мачте –

Я весь этот свет забираю с собой.

Живите без света и – плачьте!

Написал и так же, как персонаж эпитафии на нобелевского лауреата, обманулся. Он оставил нам единственное, чем обладал – все свои стихи. И мы совсем не бедные наследники!

***

Дописывая главу о Геннадии Григорьеве, я невольно вспомнил еще пару историй, но связанные уже с другим творческими людьми. Ранним утром позвонила поэтесса Нина Савушкина, и на вопрос, как прошел вчерашний день, взахлеб начала рассказывать: «Ой, было так весело. Столько вина, закуски, мы все смеялись, шутили… А вообще, не помнишь, что вчера отмечали?»

«Похороны Топорова», – последовал ответ.

А через пару лет на вопрос, пройдет она на прощание с Галиной Гампер в морг или на кладбище, не моргнув глазом, ответила: «Нет, я только на фуршет».

Видимо, пишущему человеку смерть ближе, чем обывателю. Он ее лучше знает – отсюда и панибратское отношение к ней, порой даже – цинизм.

С другой стороны, поэтическая натура может испытывать совсем уж гиперболизированный ужас перед смертью. Евгений Каминский так описывал это чувство: «…не страшно, что будет, поскольку, по сути, // страшно так, как едва ли уж будет страшней».

Львиная доля творчества Каминского посвящена «смертельному трепету», и словно состоит из заклинаний, долженствующих оградить автора от страха перед неизбежным, хотя он нередко добивается прямо противоположного эффекта. Эти заклинания лишь нагоняют жуть — так химеры, отпугивающие злых духов, сами ужасны:

Среди свалявшихся в пласты

корней растений,

среди зловещей простоты

смертей, рождений,

в глуби, где камень камню – волк,

не просто сгину –

отдам земле последний долг –

верну ей глину.

И хлынет горький сок в меня,

наполнит жилы,

прошьют меня ходы червя,

корней пружины.

Не больше, чем песок и гной

я стану лугу,

а то, что прежде было мной,

пойдет по кругу.

И вот, что прежде было мной,

как обруч бочку,

обнимет крепко Шар земной…

Поставим точку.

Книги этого, безусловно, талантливого автора, я бы не рекомендовал читателям со склонностью к депрессиям.

***

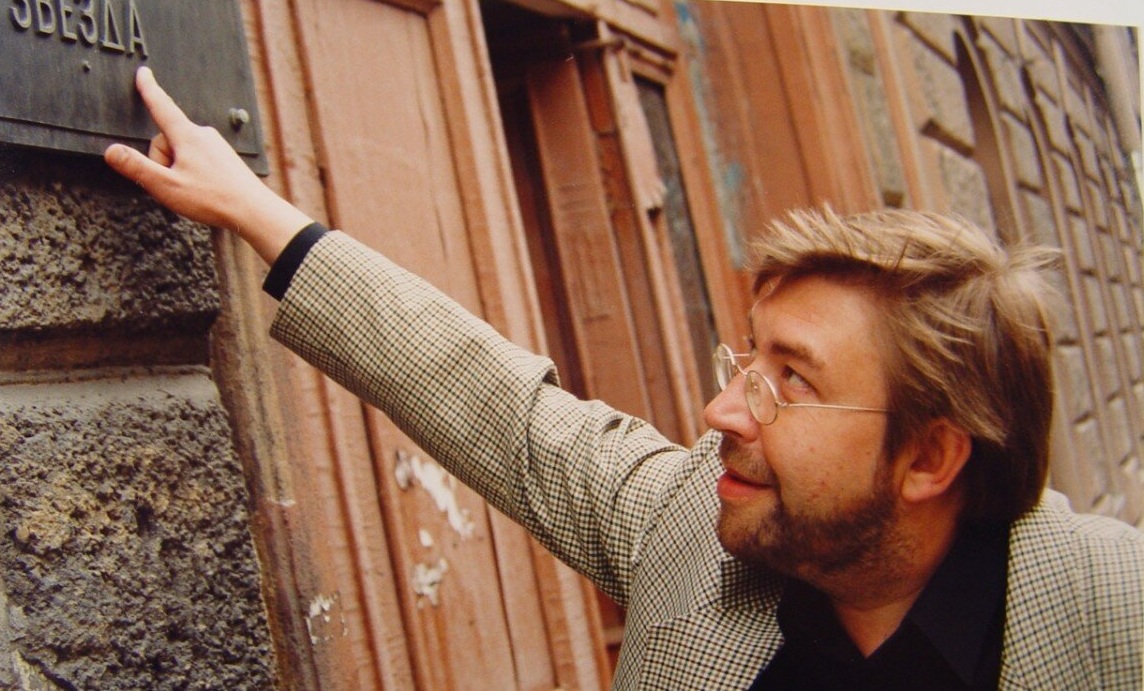

О культурологической составляющей бессмертия говорил и поэт-авангардист Виктор Кривулин, считая, что именно в культуре заложен мощный механизм, противостоящий смерти:

– Культура не просто украшает жизнь, она дает возможность понимания другой личности. А в широком смысле и понимание других человеческих общностей. Это именно та трансцендентальная сущность культуры – апелляция к тому, что неуничтожимо. Погибает все: книги, дома, цивилизации. Они уничтожаются логикой истории, смыслом жизни каждого человека, который в это включается. Но мы несем на себе все, что прожито до нас. Каждый из нас имеет некое знание о пути человечества во всех жизнях. И в этом смысле культура – форма коллективного или индивидуального бессмертия.

Я очень люблю античную модель, заключающуюся в том, что культура создает космос. Я с удовольствием наблюдаю как мои жалкие, мелкие прозрения вдруг приобретают глобальную окраску. Это как бывает? Тебе что-то снится, а когда просыпаешься, через какое-то время это обнаруживаешь. Да, если говорить о формуле, я ее сейчас нашел – культура по отношению к религии то же, что сон по отношению к смерти.

***

Редактор моей книги Наталья Николаевна Шумских была против моих стихов про собственную смерть. «Не надо писать об этом, – говорила она, прочтя стихотворение «Меня толкнет машина в бок…» – Это плохо кончится». Я настаивал, объясняя, что стихотворение достаточно невинное.

Когда книга была сложена, я с удивлением обнаружил, что порядок некоторых стихов изменился. А в частности, после стихотворения, оканчивающегося строчками:

В такую ночь, я знаю, что умру,

И то, что «весь умру», я знаю тоже.

Она поставила стихи, начинающиеся так:

Я умирал четыре раза

И в пятый раз живорожден.

Вот так редактор отводила от меня смерть, как птица охотника от гнезда. Она не просто хотела, «что б к штыку приравняли перо» – для нее слово уже есть орудие судьбы.

Очень хороший редактор!

Из книги Алексея Ахматова “Моего ума дело”