***

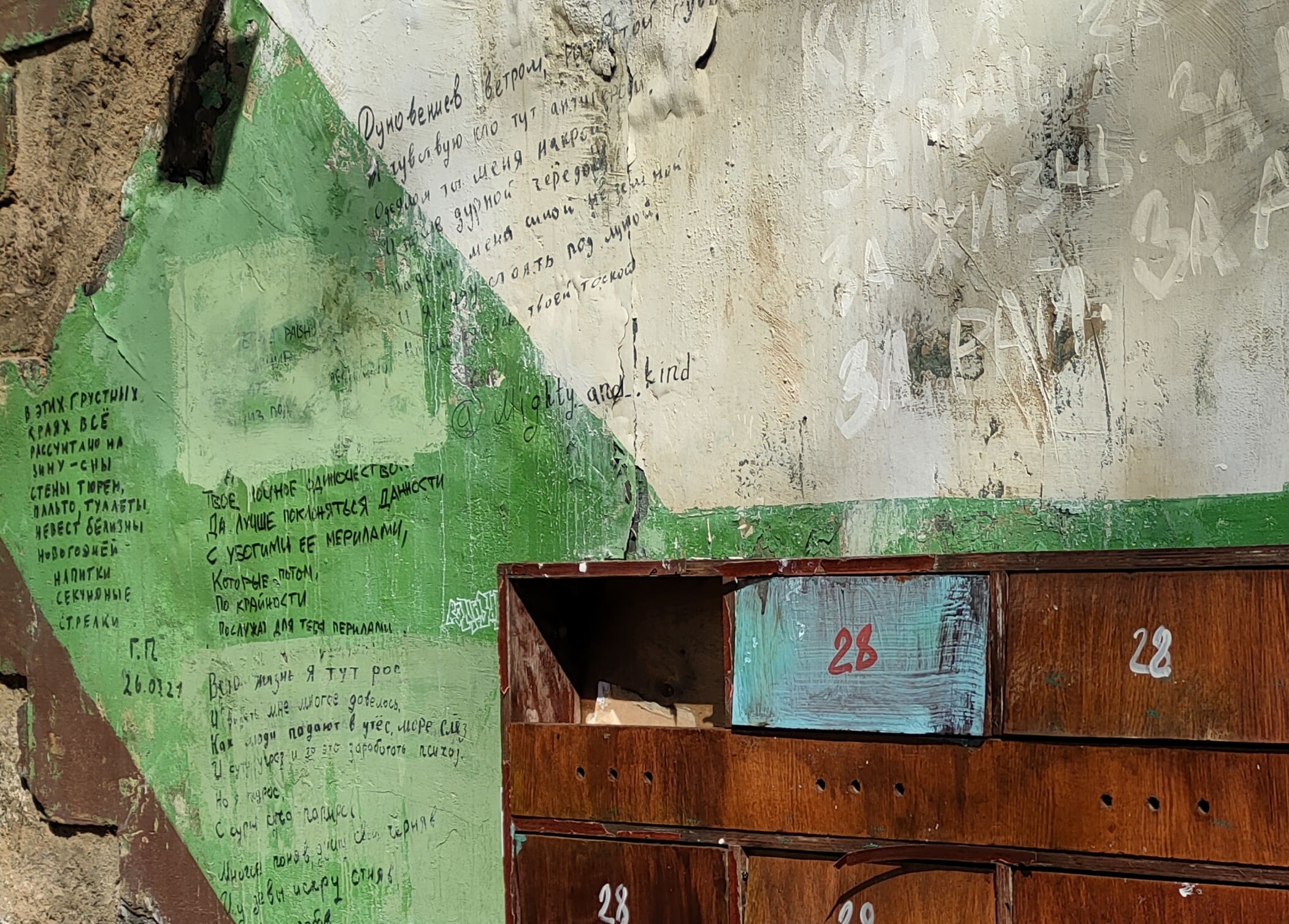

Борис Хосид, написавший за всю свою жизнь не более двух десятков стихов, очень возмущался тем, что поэт Глеб Горбовский стащил у него строчку. «Как можно так поступать? – вопрошал он. – У него столько стихов, а я так мало пишу, и он же у меня дерет! Это бессовестно!» Я и сам, признаться, как-то заметил у Глеба Яковлевича свой слегка переработанный образ. И тоже не совсем этому обрадовался. Потом, правда, нашел объяснение. Во время дружеских посиделок мы обычно читаем много своих стихов, и его цепкий ум выхватывает из общего потока метафоры, которые он использует, не помня потом, откуда взял. Он берет, не осознавая, также как берет образы… ну, скажем, у природы, у парка Победы, на которое выходит его окно. Однако и у самого Горбовского однажды стащил тему стихотворения замечательный поэт Геннадий Григорьев. Судите сами, что было, и что стало.

Глеб Горбовский:

На дне окопного оврага

Добыл я гильзу из стены,

А в ней – истлевшая бумага,

Письмо, пришедшее с войны.

Должно быть, кто-то перед боем

Смочил графит карандаша

И с перемазанной губою

Писал, как думал – не спеша

Вручал слова бумаге бренной,

Писал, склоняясь к фитилю

… И вот слова сожрало время

И лишь одно сквозит: «лю-блю»…

Одно осталось… Но упрямо

Горит сквозь все, что в жизни есть…

…Что он «лю-бил»..? Отчизну? Маму?

Иль ту, которую?.. Бог весть.

Любил и все! Не по приказу.

А по приказу он в тот раз,

Наверно, встал и умер сразу.

И вот воскрес,

Во мне,

Сейчас!!!

1976

Геннадий Григорьев:

Каких только чудес

на белом свете нету!

Конверт о трех углах,

обычный, фронтовой…

Полвека, почитай,

он провалялся где-то.

И вот пришел с войны

и лег передо мной.

Наткнувшись на него

среди макулатуры,

я понимал: читать

чужие письма – грех.

Но аккуратный штамп

«Проверено цензурой»

как бы уже письмо

приоткрывал для всех.

Был цензор фронтовой

рабом цензурных правил.

И он (а вдруг письмо

да попадет к врагу!)

лишь первую строку

нетронутой оставил

да пощадить решил

последнюю строку.

Я цензора сейчас

не упрекну в бездушье.

Он свято чтил свой долг.

Он знал свои права.

Не зря же он письмо

замазал жирной тушью.

Наверно, были там

и вредные слова.

Писалось то письмо

в окопе? на привале?

И кто его писал –

солдат ли, офицер?

Какие сны его

ночами донимали?

О чем он помышлял

во вражеском кольце?

Лишь «Здравствуй, жизнь моя!» –

оставлено в начале.

И «Я люблю тебя!» –

оставлено в конце.

1985

Не правда ли, это не прямой плагиат, но все же стихотворение написано, что называется, под впечатлением.

Впрочем, в литературе это дело распространенное. Стащил же Федор Сологуб стихотворение «Пчелка» у Зинаиды Гиппиус. Известно его собственное высказывание: «…не хорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет». Он же впоследствии напишет: «Я когда что-нибудь воровал – никогда печатно не указывал источников… И забавно, что меня не могли уличить в плагиате».

Главный вопрос, видимо, заключается в том, что переделка должна превосходить переделываемое по силе. Иначе она и бессмысленна, и постыдна.

***

Штамп – есть штамп, чего тут спорить. При этом изначально он может быть даже оригинальной фигурой речи. К примеру, Фета ругали за чересчур смелую образность, когда он писал о «сладкозвучном ручье». Критики на мыло изошли, крича: «Он что туда, сахар сыпал»! Вот только после Фета писать так уже невозможно. Это будет непроходимой пошлостью.

Но встречается штамп как нарочитый прием (так называемый «перевернутый штамп»). Это уже фигуры высшего пилотажа. В голову приходит стих Юрия Шестакова «Аленький цветочек»:

Взошел подснежник на проталинке,

Расправил белый свой наряд,

Но алая взошла заря

И стал цветок цветочком аленьким.

Сдержи порывистую ласку,

Лесное чудо не сорви!

И пламя нежное зари

Забытую напомнит сказку.

Может, пример и не очень яркий, но наглядно иллюстрирующий сам прием. Непроходимый штамп «аленький цветочек» может зажить полноценной жизнью при определенном повороте, совершенном автором.

Или строфа Бориса Орлова:

Листопад планирует во рвы,

Ветер – и надсмотрщик, и погонщик.

Самородки золотой листвы

Намывает дождь в осенней роще.

Уже после Пушкина о золоте осенней листвы слушать невозможно. Но такое золото, как здесь, оправдано и подано так, как до этого поэта никто не подавал. В этом и есть маленькое поэтическое чудо.

***

Борис Пастернак:

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора –

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Владимир Набоков:

Какое сделал я дурное дело,

и я ли развратитель и злодей,

я, заставляющий мечтать мир целый

о бедной девочке моей?

О, знаю я, меня боятся люди,

и жгут таких, как я, за волшебство,

и, как от яда в полом изумруде,

мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,

корректору и веку вопреки,

тень русской ветки будет колебаться

на мраморе моей руки.

Оба стиха написаны в одном (59-ом) году. Слабый поэт написал пародию на выдающегося, негодуя, будучи выдающимся прозаиком, на получение Нобелевской премии слабым прозаиком. И сделал это в жанре, в котором значительно уступает объекту своей пародии.

Забавно!

***

Максим Грановский написал стихотворение, в котором звучат такие строки:

Ты говорила мне шутя,

Что я, как Лорка.

О, близорукая моя!

Ты дальнозорка!

Тебе мерещилась семья,

А мне разлука.

Как дальнозоркая моя,

Ты близорука!

Прием не новый, но эффектный. Вид оксюморона. Вспомнились строчки из стихотворения Бориса Слуцкого:

За тяжелую легкость – истребителя или эсминца –

С поворотами, схожими с оборотом Земли…

За легкую тяжесть – луча или ветра –

Полюбил, когда стал выходить постепенно в тираж…

***

В 1966 году, после смерти Ахматовой, из ее дачи в Комарово хотели сделать музей, но конструкция дома – маленького, с темными коридорами, – для этого не годилась. Поэтому мебель пристроили в различные фонды (знаменитое ахматовское кресло с высокой спинкой хранится в Фонтанном доме), а дачу продолжили сдавать писателям. После Ахматовой здесь поселился Глеб Семенов и жил где-то до начала 70‑х. Хотя Глеб Сергеевич не мог бы назваться крупным поэтом, но у него был удивительный поэтический слух. В его лито занимались Александр Кушнер, Нонна Слепакова, Глеб Горбовский… Об ахматовской будке у Семенова есть удивительно лирические, «дождливые» строки:

Шум дождя на веранде,

лето, дачный сезон.

Сколько там не горланьте,

я дождем обнесен.

Я дождем забормочен,

мне совсем не до вас.

Да и весел не очень

я, наверно, сейчас

Шум дождя на веранде,

каждодневный недуг

Никаких нет гарантий,

что разведрится вдруг

Ни малейшей отсрочки.

Так что, брат, не ершись!

Недописаны строчки,

недодумана жизнь.

Шум дождя на веранде

до конца моих дней

Напоследок сварганьте

кофе мне почерней

Или нет, погодите,

лучше сам я сварю.

Вы со мной посидите,

я на вас посмотрю.

У Галины Гампер, ученицы Глеба Семенова, есть стихотворение, написанное в тот же размер и примерно с таким же «непогодным» настроением, как и у учителя, также посвященное ахматовской даче, а точнее, поэту Вадиму Халуповичу, в 80‑х ее снимавшему

Уж которые сутки

Ветер мечет и рвет,

Здесь, в ахматовской будке,

Мой приятель живет.

Мне его не хватает,

Как пера и свечи,

У него завывает

Дикий ветер в печи.

Так гудит, причитает,

Так корит за грехи…

Друг на память читает

И читает стихи.

Сам строгает лучину,

Подливает вина.

Здесь не нам бы по чину,

Да не наша вина.

Тут, мне кажется, Галина Сергеевна ухватила очень важный момент, общий, наверное, для всех постояльцев ахматовской будки – одновременное чувство неловкости: «здесь не нам бы по чину…», и совершенно детский восторг от такого подарка судьбы: «…да не наша вина».

***

Из недра сознанья, со дна лабиринта

Теснятся виденья толпой оробелой…

И стих расцветает цветком гиацинта,

Холодный, душистый и белый –

писал Волошин о рождении стиха. Трудно писал, обстоятельно, каждый закоулочек души ощупывая. А Вячеслав Лейкин взял, и гениально загнул молниеносную безделицу:

«Видал миндал?» – спросил Пахом.

Так начинают жить стихом.

И она оказалась гораздо интереснее и глубже.

***

Ахеян, в тварей превращенных,

Минерва вновь творит людьми:

Осклабясь, Пифагор дивится,

Что мнение его сбылося,

Что зрит он преселенье душ:

Гомер из стрекозы исходит

И громогласным, сладким пеньем

Не баснь, но истину поет.

Писал в 1874 году в оде «На приобретение Крыма» Гавриила Державин, поразительно предвосхитив Николая Заболоцкого, задолго до него взяв очень тонкую и весьма индивидуальную интонацию.

Из книги Алексея Ахматова “Моего ума дело”