Из книги Бориса Григорина «СТИХИ НА ПОТОМ. Ретроспективы петербургской поэзии» (2024).

О литературных встречах на Рубинштейна, 3

Мы думали что время изменилось

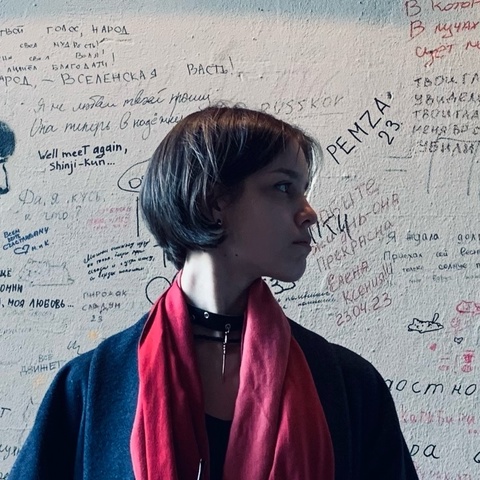

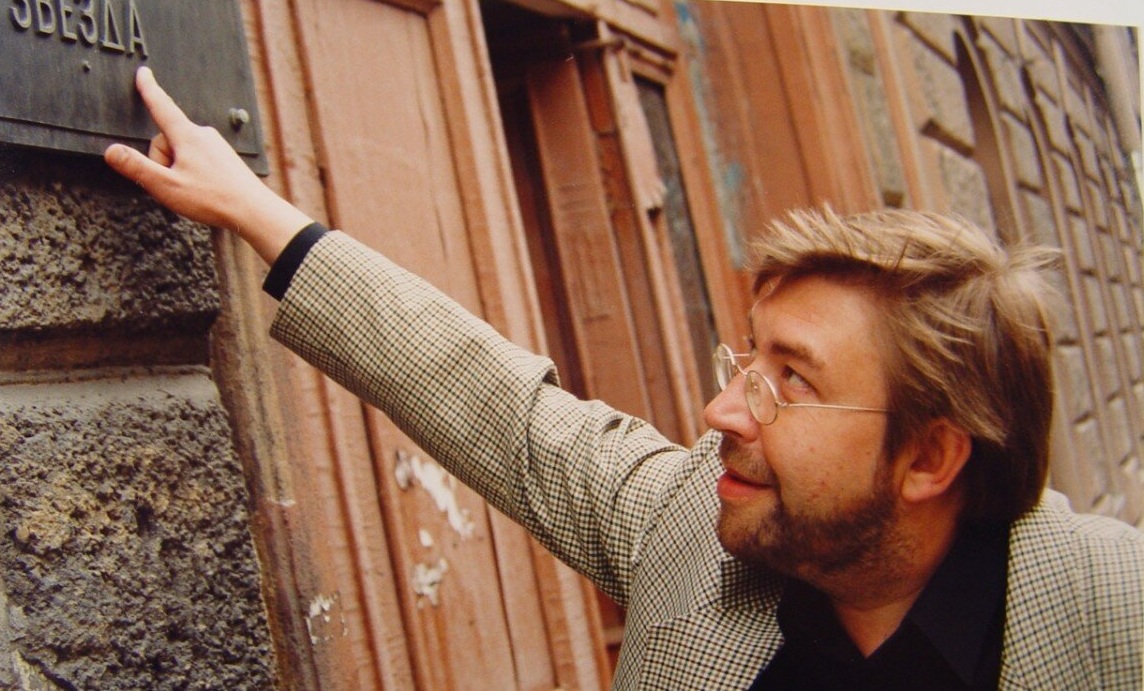

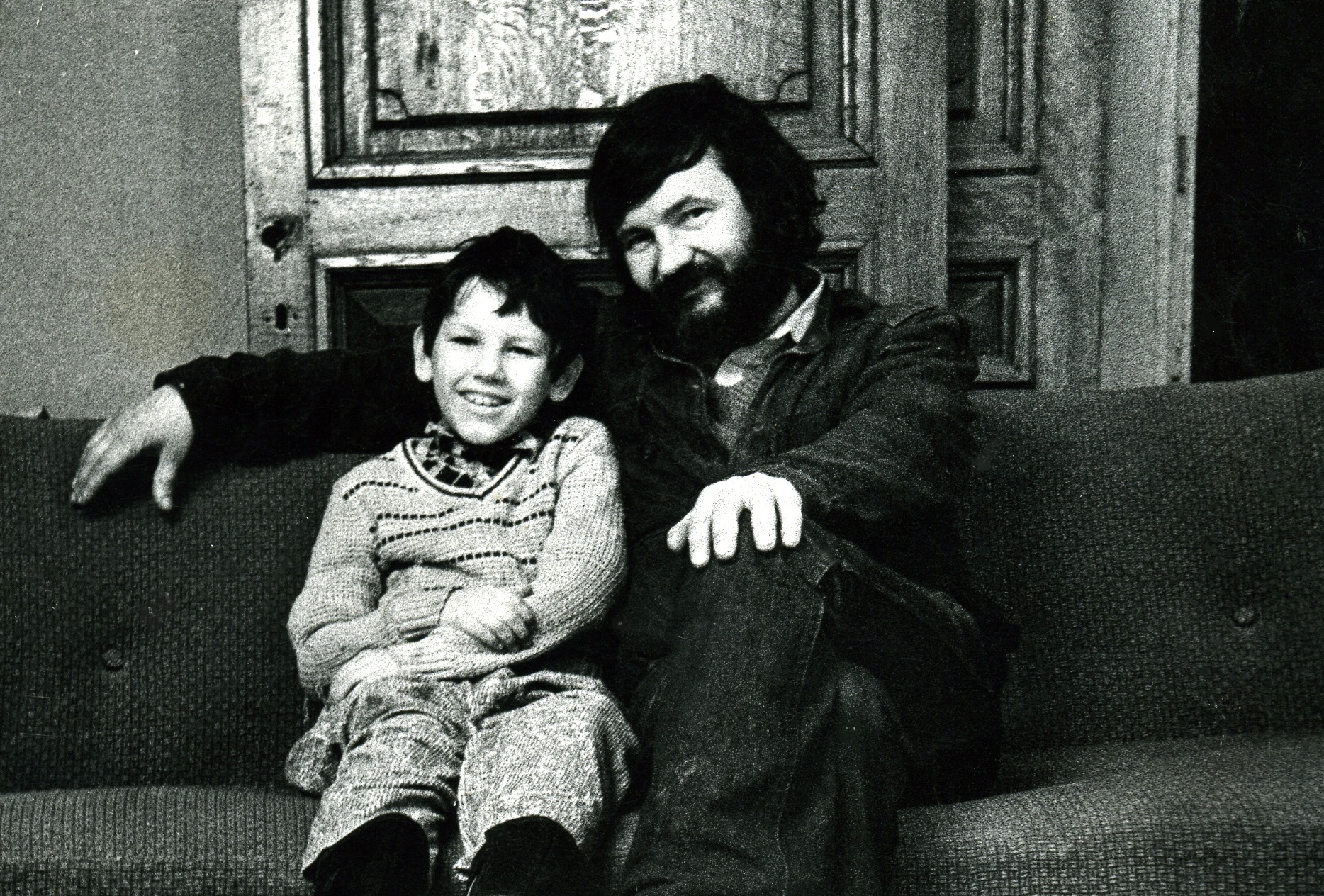

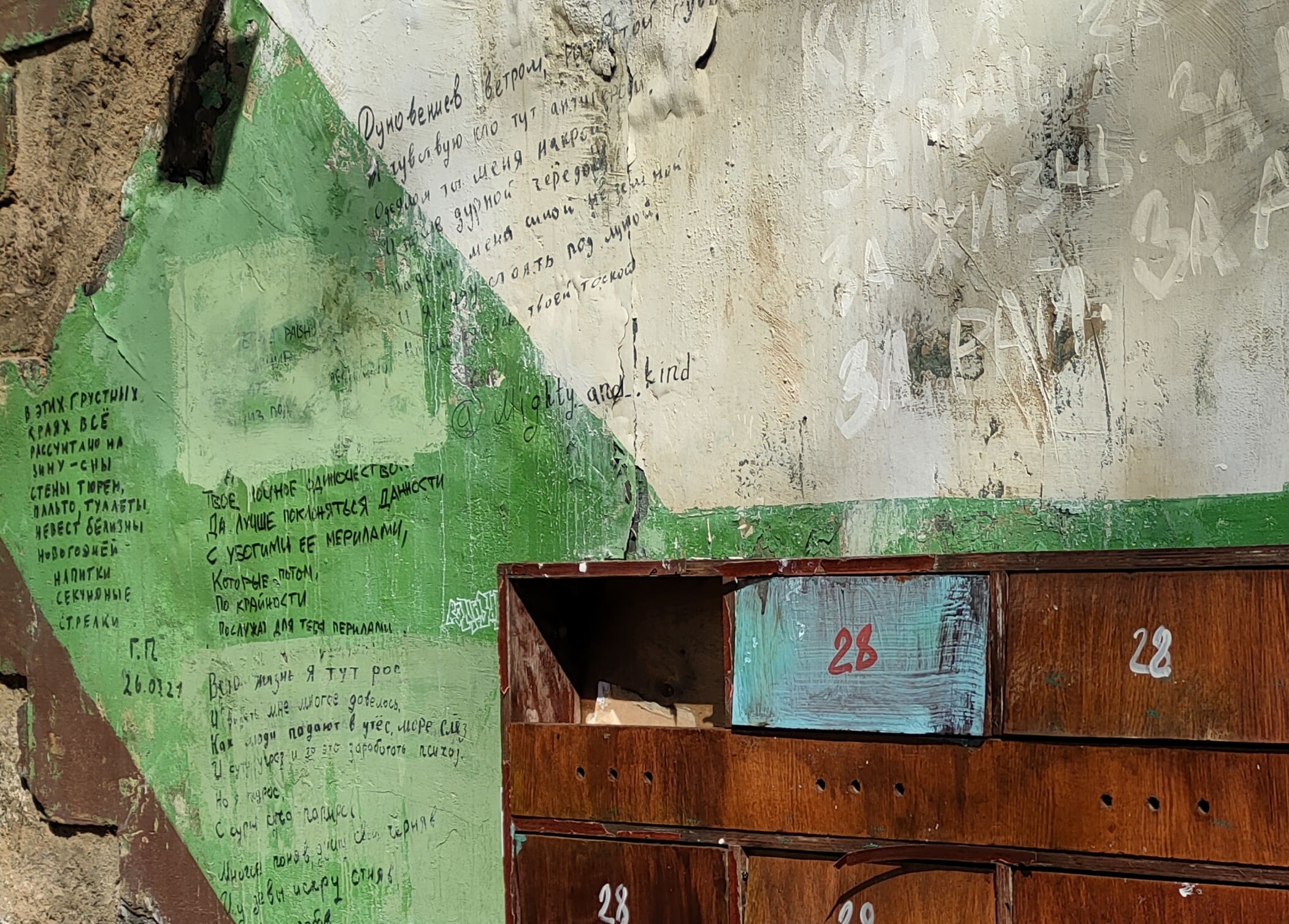

Отсутствие запятой перед «что» и точки в конце предложения тут не ошибка. Дело в том, что от них однажды отказался поэт Валерий Земских, с которым я знаком с прошлого тысячелетия: по ЛИТО «Нарвская застава», самиздатовскому журналу «Топка», Союзу писателей Санкт-Петербурга, встречам на многих творческих площадках. Вечер, где не встретишь Валерия, может оказаться сомнительным!

Конечно, отказ от знаков сам по себе знак: тут некая конвенция с читателем — читать по законам автора, даже если сначала недоумеваешь; потом вдруг окажется, что только так и надо. Нет помех, и ставишь смысловое ударение там, где хочешь! Но зачем-то же были эти препинания?

Не по этому ли поводу высказался Оден, что играть в теннис легче без сетки, но не так интересно. В арсенале Земских все средства и свободы верлибра, и отсутствие рифм и знаков не самые главные. Симон Чиковани сетовал: «Так проклятая рифма толкает всегда говорить совершенно не то».

И только верлибрист всегда говорит то, что хочет? Или, если не говорит «то самое», так уж, конечно, обдуманно! Вот на такую конвенцию я (как читатель) согласен. Вышеописанная стратегия Авангарда меня не сильно трогает как воспитанного на другой традиции. Но надо признаться, никогда не считал Земских авангардистом, сюрреалистом или постмодернистом. Просто он с самого начала не хотел писать гладко, как все. Увлекался, скажем, Аполлинером, любил японскую поэзию, но не помню, чтобы он подражал им. Или обэриутам, Всеволоду Некрасову, с которым его сравнивают, или Элюару… сравнения хромают. Потому что наш автор многое впитал, прежде чем получился свой индивидуальный стиль, ёмкий и узнаваемый всеми.

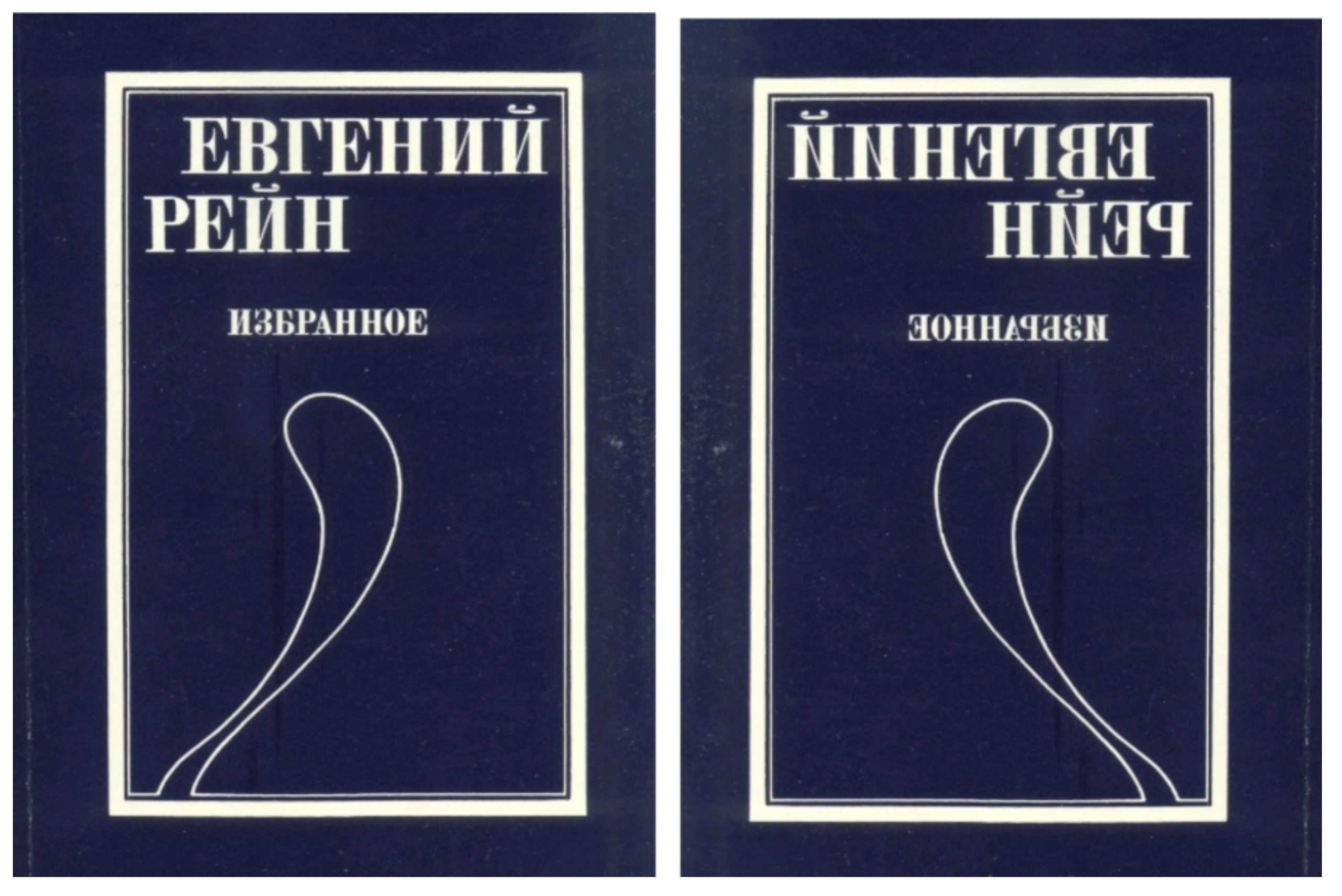

Мне кажется, что это началось где-то до сборника «НЕРАЗБОРЧИВО» (2013 г.). В нем подытоживались разные игровые стратегии современного дискурса — многозначительного письма на повторах, пересечении разных жизненных рядов, многоголосице, оборванных фразах из несостоявшихся диалогов. На мой тогдашний взгляд это было абсурдом вслепую, но всегда с заданным сюжетом. Мир оказывался не таким логичным и счастливым, каким казался. В этом был смысл перестройки поэтического мышления или уже деконструкции, пока что в тексте… При этом тогда все стихотворения ещё имели названия, поддавались расшифровке, код задавал сам автор; это было иногда весело. Если длинное стихотворение удавалось дочитать до конца.

Не берусь точно определить, какой существенный поворот случился в последующих книгах, но стихи стали неузнаваемы. Из них ушло всё лишнее. То ли «Лентой Мёбиуса свернулось время», то ли стало интереснее писать понятнее, более обыденно, что ли, но стихи стали человечнее, в них появились вещи, а не «объекты», и даже другие существа (черепаха, у которой болит левое колено!). Стихи перестали быть длинными перечнями, состоящими из назывных предложений. Правильная дискретность в описании, например, пейзажа сохранилась, но он превратился в фантастический, философский… Мир изменился. Видимо, уплотнился.

Открываешь случайно книгу «БОГ СИДИТ ЗА ПУЛЕМЁТОМ» на странице 35: «Мир в коме». Не знаешь, читать ли дальше… А дальше: «Разумеется мой»… Вот в этом весь Земских!

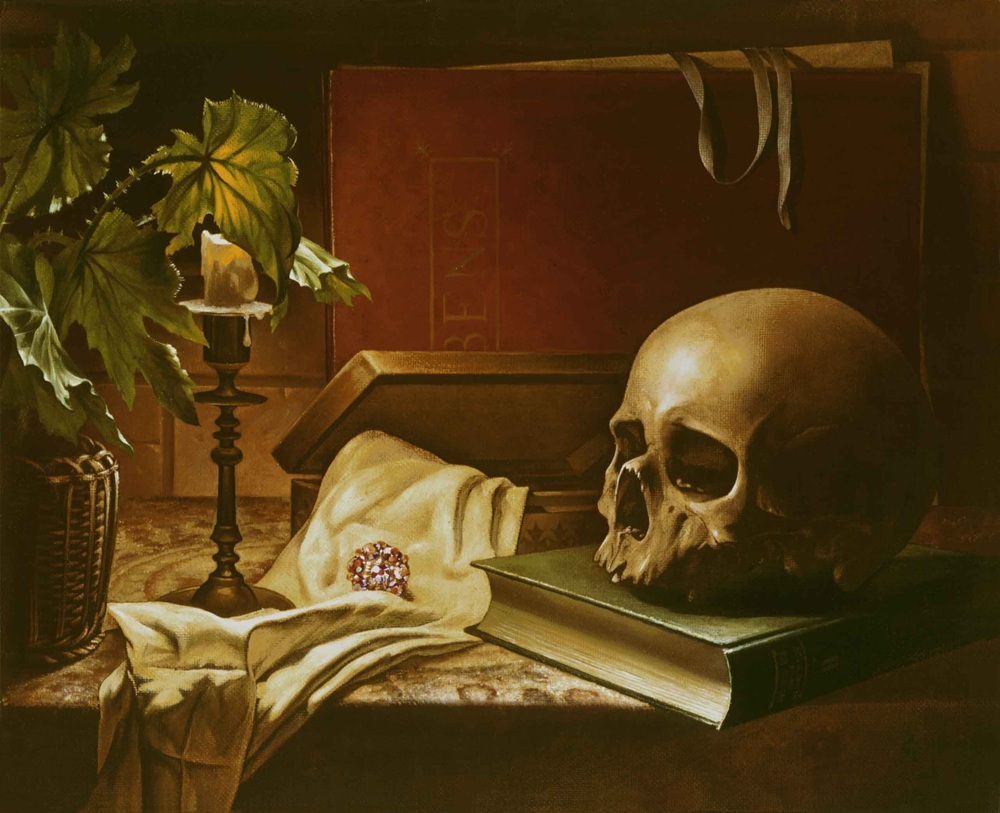

Казалось бы, трагическое, даже катастрофическое мышление оставляет зазоры для понимания того, что происходит. В этом смысле лучше других составлена книга «ВАВИЛОНСКАЯ ПЫЛЬ». Это внятный разговор о времени, не обещающий выхода, но доводящий выводы из других книг Валерия Земских. Композиция тут кажется вполне связной. Но ждать от этого автора роскошного нарратива в духе Кавафиса или античной прохладности в духе Бродского не следует. У лирического героя Земских постоянные жесты недеяния, как у завзятого даоса, или оглядка Орфея при добровольном спуске в Ад: главное не прекращать созерцание. Он, может быть, за созерцанием «красот» этих кругов и забыл, что спускался за женщиной, и не удивился, что она отстала…

Тут есть о чём подумать австрийцу Рильке и французу Мишо! Вот как изменился герой, спускающийся во Ад… Ответ — на опять же случайно открытой 174- й странице той же книги:

…Нет чтобы так

На мол

Вот оно

Нет так нет

Пойду зализывать прошлое

Так себе, конечно, ответ. Но ответ, извините, на всё. Иногда кубики смысла выстраиваются впопад. Читатель как бы попадает в Зону, где всё значимо, как в фильме «Сталкер». Мир опять опустел, ожидая чуда, которое не случилось. Превратился или, вернее, развоплотился, и непонятно, кто тут автор — Сталкер, Учёный или Писатель, но Стремленье к совершенству неизбывно:

Свет некому включить

И чёрный

Как мысль о вечности

Коленца выкидывает день

И проступает

Сквозь твердь горы вода

Смывая со щеки неловкость нашей жизни

А вода, помнится, в этом многозначном кино была из главных героев. Вот так неожиданно у Земских сравнение, ассоциация становится поэзией. И уже не замечаешь, есть тут рифмы или нет, тут какая-то другая магия, возможно, синтаксиса.Во всяком случае, на его вечере обнаружилось, что чтение вслух многое объясняет, стихи как бы срастаются, не кажутся разрозненными репликами.

И публика с удивлением видит поэта большого масштаба в Петербурге, на улице Рубинштейна 3… Кто бы мог подумать!