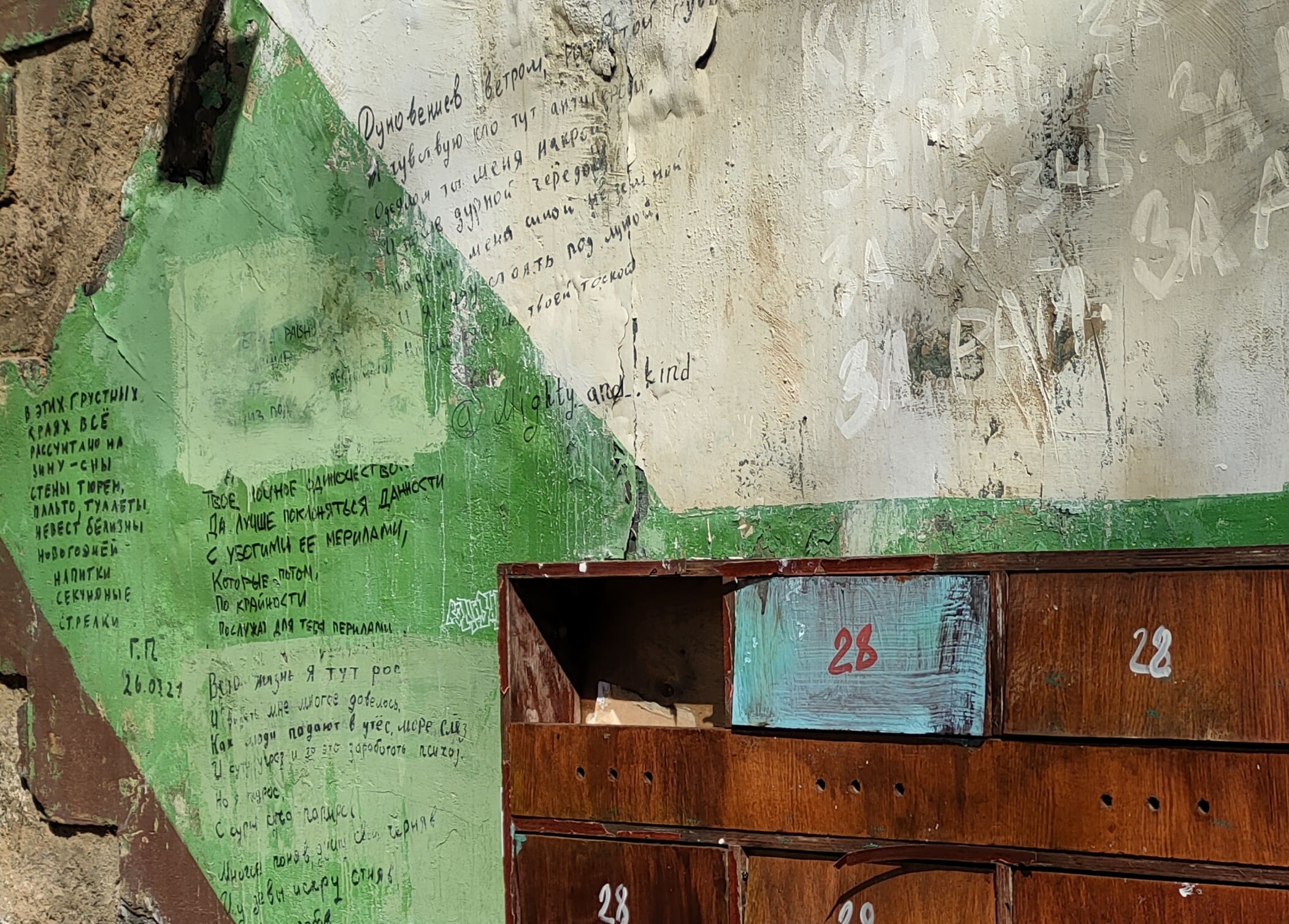

Из книги Бориса Григорина «СТИХИ НА ПОТОМ. Ретроспективы петербургской поэзии» (2024).

О литературных встречах на Рубинштейна, 3

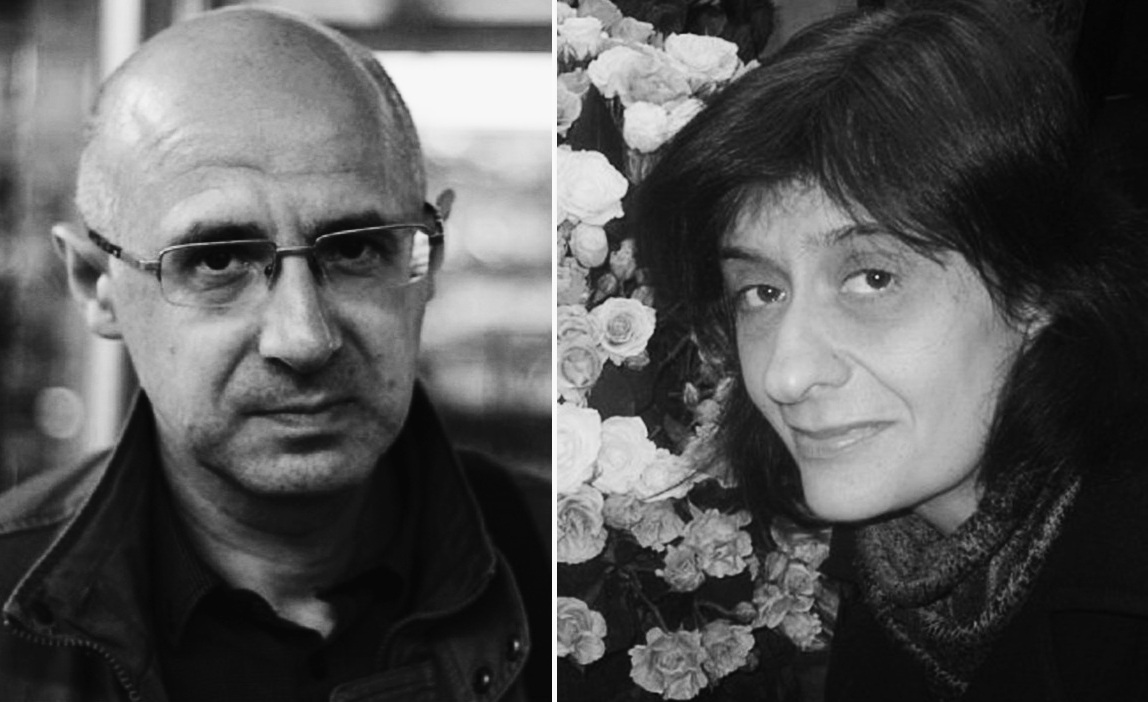

Когда Вероника Капустина пришла в ЛИТО «Нарвская застава» (это было, когда после Глеба Семенова руководителем стал Вадим Халупович), я там был старостой. Стихи Вероники сразу всем понравились, а я придрался (по привычке искать огрехи) к одной запальчивой строке — «в саду, где вкус у яблок горький…» Спросил: «У вас там все яблоки горькие?» — «Да. Все!»

Видимо, я ей не понравился. Эту мою неприятную, каренинскую манеру она позже определила: «Уберечься и взять всё, что было в кавычки»… Потом была книга «Зал ожидания» (1994 г.), не совсем петербургская, со своим волшебным ракурсом какой-то другой жизни, где «город мал, это пригород странно огромен…»; «это обесцвеченное время// теперь одна я проживаю в парке»; «всё это так безжалостно и просто, // что вредно для любителей футбола».

А дальше:

Ведь все пробежали сияющим парком.

Ведь все уже знали и просто молчали

о том, что вот именно в светлом и ярком

в оранжево — желтом так много печали.

Эта как бы не местная, но и не иностранная грусть дальше в книге подтвердилась замечательным стихотворением «Печальный человек везде найдет печаль…». Она уже тогда умела выговорить то, о чем «все уже знали и просто молчали…». Так что, «печаль уже была, но тоньше и моложе» (может быть, это «тоска» не только по мимолетности жизни, но «по мировой культуре», как определил акмеизм О. Мандельштам?)

Героиня этой книги уже догадывалась, «как долго созревает чудо,// качаясь мерно на виду». Мы все тогда еще не прочли друг друга по-настоящему, только угадывали сходства и различия.

Нашими настоящими читателями были «шестидесятники». Их можно перечислить по пальцам одной руки; компании учеников, толпящихся вокруг мэтров, пересекаются, но не сливаются. Иногда это крепко и даже грозно, как пальцы, сжатые в кулак. Позже кулак как бы разжимается и тебя отпускают… Так было во все времена и со всеми искусствами.

Вероника Капустина и Вадим Пугач, принадлежа к разным компаниям, одно время общались с Нонной Слепаковой. Люди предшествующего поколения ориентировались на идеалы «оттепели» и «петербургскую школу поэзии», они давали свои определения пришедшим к ним новым поэтам. Приветствовался и воспитывался традиционализм или авангард, а не индивидуальный поиск и стиль.

Так позже мы узнали о загадочной фразе Слепаковой: «Там есть Вероника Капустина, она может, но ей не дадут». Что «может» — это понятно, но что именно «не дадут» — можно только догадываться.

Опыт общения с другими мэтрами (например, многолетний с А. Кушнером) кажется более конструктивным, не таким загадочным, как фраза Слепаковой. Впрочем, прав Ландау: «Традиция не передается, но завоевывается».

Высказываний Нонны Слепаковой о Вадиме Пугаче не знаю, но Вячеслав Лейкин считает его одним из лучших. Думаю, что учился Вадим не только на Фонтанке в «Ленинских Искрах», но, скажем, и у В. Ходасевича тоже. Заочно, разумеется.

Однако, была уже не оттепель. Казалось, что все менялось, но 90‑е годы так и не кончились и частным образом повторяются на местах: у нас хорошо с прошлым и будущим, а «настоящее» так и не наступает. В таких условиях пишутся совсем другие стихи, которые не могут однозначно «нравиться». В данном случае я имею в виду «Бологое» и «Экскурсию» Вадима Пугача.

А у Вероники Капустиной я бы сопоставил названные стихи с «Кораблекрушением». Конечно, тут не место подробному анализу, но определить вектор и жанр, да и смысл стоит!

Стихотворение Вероники Капустиной похоже на балладу позапрошлого века, она нарочно романтически замаскирована под сновидение, и не понятно, где произошла катастрофа — в открытом море или в Плимуте, а скорее всего, и там, и там…

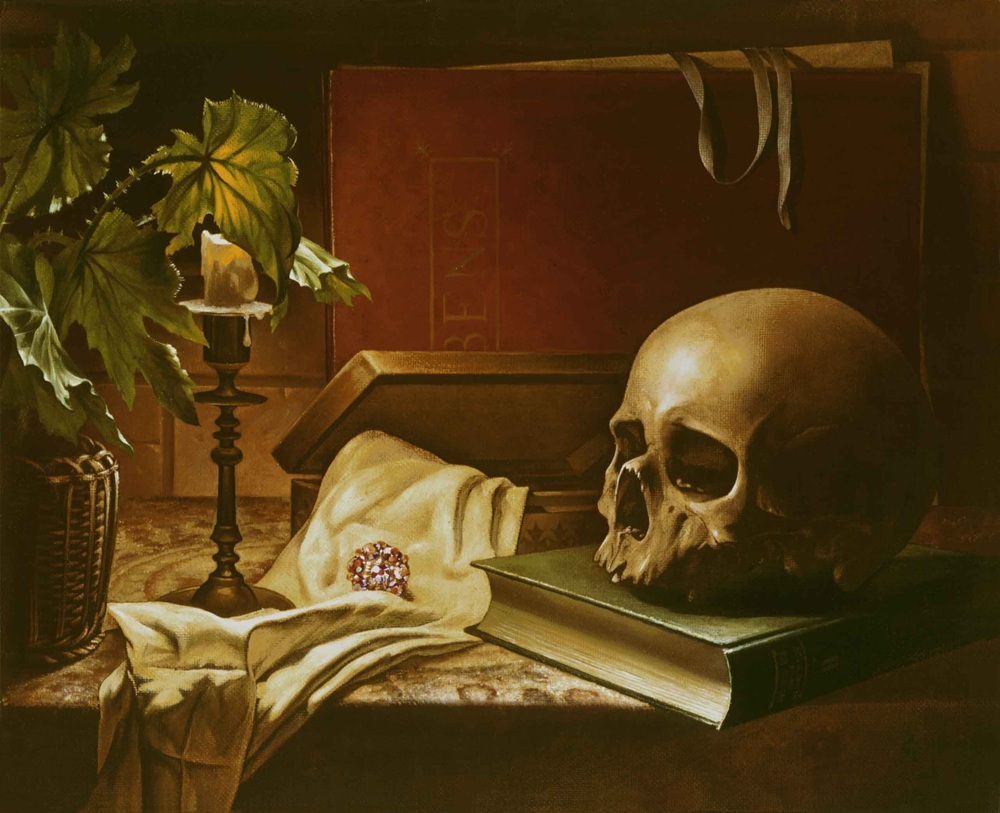

Дело не в этом, а в том, что человек не понимает, жив он или умер. «Видно, я здесь, поскольку там/ быть не может любви». И наоборот: «ты уже там, поскольку тут/ быть не может любви…» Поэтическая правда не в наличии или отсутствии жизни, а в наличии или отсутствии любви… А еще мы получаем очередное подтверждение мысли Шекспира, что «состоим из вещества сна по преимуществу».

…Тут одна из основных тем этого автора — «припоминания жизни», которую нам «покажут потом». И еще тема — опознание другого человека по произношению, интонации (отсюда и название книги «Шибболет», как пароль). Героиня книги живет как — будто и не в жизни (она у неё, заметим, «несовершенного вида»), но в языке, «держась за слова»:

Персонажи счастливых снов

все молчат, о чём не спроси,

а несчастных — так много слов

говорят из последних сил.

(«Я плыву из последних сил…»)

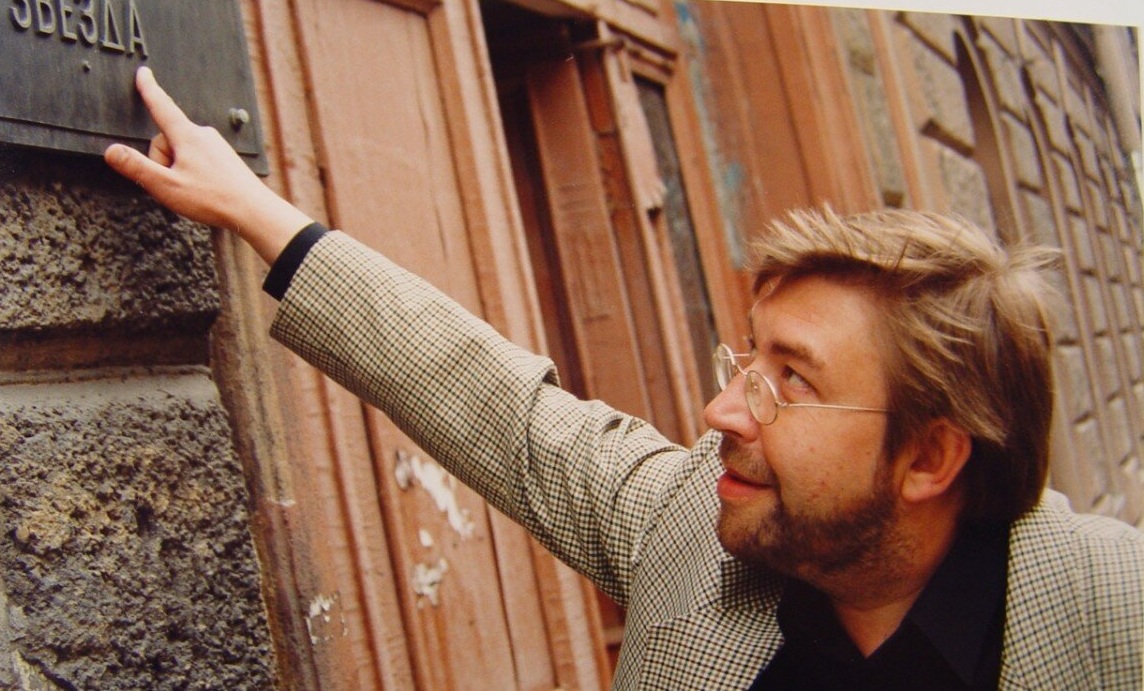

Вадим Пугач из тех, кто зорко видит, что происходит не во сне, а здесь и сейчас. Это не то, чтобы реализм, но свой способ общаться с действительностью, которая посылает знаки (кстати, «Знаки» называется его книга 2008 года), чаще тревожные и некрасивые (например, раздавленная автомобилем ворона). Пройдя школу лейкинского юмора, он настоящий мастер интонации.

Рифма часто приводит в стихи новых героев (так «Вампилов» неизбежно тянет за собой «вампиров», как версию сюжета). И мы вдруг догадываемся, что экскурсию ведет не учитель, не наставник молодежи, так сказать, а ярмарочный Петрушка. Тогда и история превращается в балаган. Причем, тут стилевая игра, а не идеологическая, как могли бы подумать бдительные, но не понимающие в стихах слушатели, которые в таких случаях звонят на радио и заявляют, что автор «негодяй». Тут стихи на грани театрального монолога, пародии.

Кажется, это длинное и смешное стихотворение Пугача и есть протест против того, как всё становиться текстом и «гипертекстом», цитатой, — автор же стирается: жалко город, и «до прожилок, до детских припухлых желёз» …этих «парней и девок»!

То же, но совсем по-другому, происходит в стихах про станцию Бологое.

Опять же увидена структура мифа о Бологом, где, как всем должно быть известно, как бы случайно встретились Анна Каренина и Алексей Вронский. Мы видим, что мир подошел к краю, за который не стоит заступать. Там дальше трагедия: «… другая вселенная раздувает свой рыбий пузырь».

И нецензурное слово там тоже есть. Уж это-то все видели периодически («знали… и просто молчали», как сказала Вероника Капустина в своем раннем стихотворении). «Там, где эллину сияла красота», нам, по Мандельштаму, зияет — «срамота». Сказать, что это «бредни, шерри — бренди» уже не получается: это не картинка, но картина мира.

Конечно, у Вероники Капустиной модель Вселенной несколько другая, более звездная, что ли. У неё и Луна — «родинка мирозданья». Не зря она советует ходить в планетарий и библиотеку (см. одноименные стихотворения в её сборниках).

Сравнивать так поэтов некорректно, но мне нравится, что в одном стихотворении о детстве и изобретении братьев Люмьер есть реплика и о Бологом: мол, ребенку всё ново, и он ценит кино совсем не за смыслы, а само движение поезда: «…проехав секс, как Бологое…».

Тема же Пугача, если говорить о странных изобретениях, другая. Одна из его книг названа «Тополя инженера Шперха». Там отравляющее вещество героически качают в себя деревья, а потом их распиливают и экологично сжигают на благо токсичному миру. Идея вполне в духе Пелевина, но написано, думаю, без мысли об этом писателе. Скорее, о Пушкинском «Анчаре».

Я закончу обзор тем, что этим поэтам нравится иногда читать вместе. Это отчасти и есть ответ на вопрос «Для кого пишут писатели?»

Не зря же сказано у Георгия Иванова:

С Гумилевым вдвоем

Вдоль замерзшей Невы,

Как по берегу Леты,

Мы спокойно, классически просто идем,

Как попарно когда-то ходили поэты.