Поэтика Евгения Рейна, несмотря на ее внешнюю традиционность, парадоксальна. Быть может, он самый неожиданный из ныне живущих русских поэтов. Но эта художественная парадоксальность кажется мне закономерной, помечающей наиболее значимые точки сегодняшних стилистических метаморфоз. Теперь, когда увидели свет представительное “Избранное” рейновской лирики и цельно-кроено-эпическая книга его поэм (вот вам парадокс первый), изучение неожиданностей “однофамильца” Рембрандта желательно и возможно. По крайней мере, уместны предварительные соображения, которыми здесь и ограничусь.

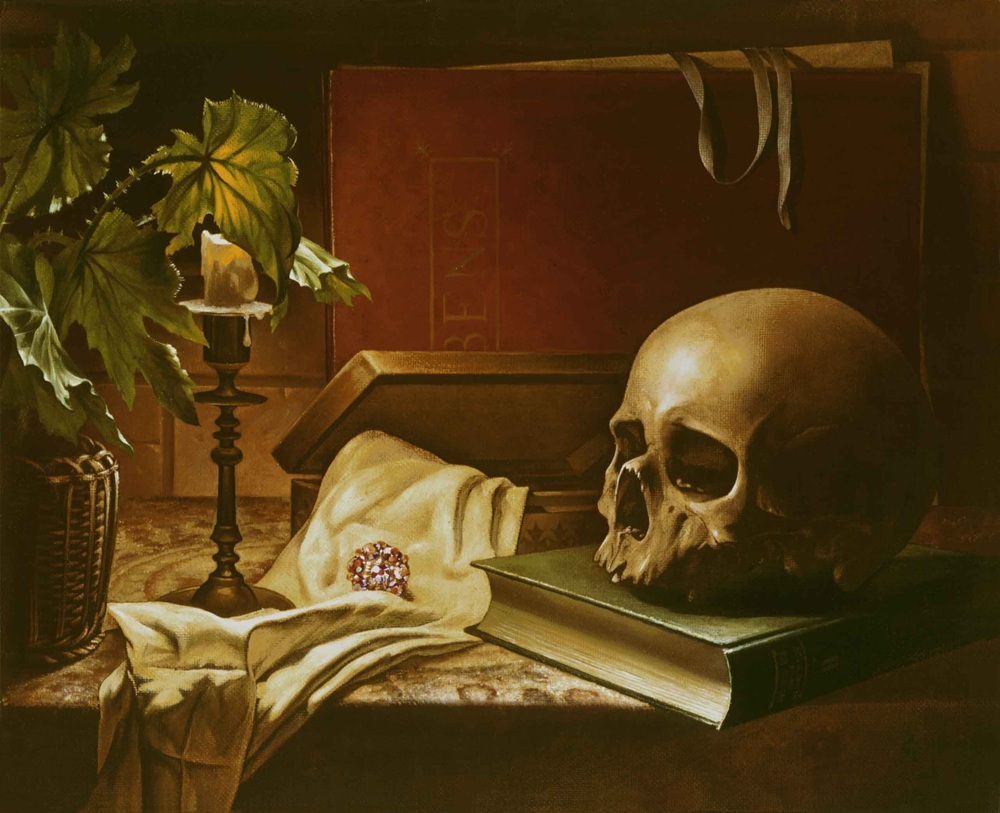

Предварительные — поскольку о настоящей литературе так сразу ничего вразумительного не скажешь. Чем умней и практичней критик, тем меньше его влекут современные ему живые произведения, скрывающие внутри себя неожиданные объемы. В отличие от гигиенично распахнутых и вылизанных офисов псевдоискусства, любой подлинный поэтический мир — это пугающий лабиринт жилья, венецианский палаццо, исполненный якобы тщетных и якобы частных тайн, рухляди, “сора”, или, как говорит наш поэт, “Великого Тлена” жизни. Обозревать здесь нечего, нужно вживаться — мучительно, восхищенно, медленно, долго.

Куда как практичней поухмыляться, присев на вертящийся брокерский (букерский?) или приговский стульчи(а?)к, нежели проникать в нешуточную нору Минотавра, даже и не пытающегося блюсти коммерческие прилипчивые приличия.

(Я все с себя продам и все себе куплю,

Поскольку ничего на свете не люблю,

А только этот хлам, позорище веков.

Ну что поделать, я воистину таков!

Мне нечего ценить и некого жалеть,

Чуть-чуть повременить и вовсе ошалеть -

Разрушить этот мир, раскокать в пыль сортир,

О, тлен, сегодня ты — единственный кумир, -

пишет Рейн в стихотворении “Рынок подержанных вещей в Риме”.)

Практичнее — да, но вот вопрос — слаще ли? К минотаврам-поэтам идти страшно, но кто ж лучше таких средиземноморских и звездных (“с лазурным мозгом”) чудовищ выразит смысл жизни и лирики — ценность жалости, слитую с жалостью к ценности (пускай даже — в парадоксальной интонации отрицания), или иными словами: человечьи-бычью тоску по всегда-умирающей — как Дионис, Адонис, Христос — мировой культуре? Больше того — тоску человеческой двуприродности? Никто. “Она, — писал о поэзии Анненский, — дитя смерти и отчаянья, потому что хотя Полифем уже давно слеп, но его вкусы не изменились, а у его эфемерных гостей болят зубы от одной мысли о том камне, которым он задвигается на ночь…”

Наверное, у эфемерных персонажей Рейна и у тех подержанных “милых вещей”, которые поэт стремится перетрогать и подержать, а в сущности, поддержать и “вочеловечить”, зубы болят точно так же. Не потому ли, что поэт, исчадие Пасифаи, — лишь сколок, только уменьшенная модель безжалостного киклопа — природы? О, он и не в состоянии быть домашним, ручным, добродетельным!

В шевиотовое нутро

Он сует именной “ТТ”,

Шоколадное серебро

Ночью падает в декольте.

Что же будет в конце концов?

Как всегда: ничего и все,

А пока с ним нарком Ежов

Пьет в Алупке “Абрау-Дюрсо”.

““Красота страшна” — Вам скажут…” Страшна, да глаз вот не отвести… Банальнейший парадокс искусства.

Но строчка из блоковского, Ахматовой посвященного, стихотворения приходит на ум еще и потому, что стоит только начать разговор о поэтике Рейна, как литературные его предки вкрадываются реминисценциями в нашу речь, как бы контаминируют девиз кентаврической этой поэзии — “вочеловечить” “милые вещи”.

От Блока — рейновский романтизм, ресторанные переборы городского романса; герой, разгуливающий по ночным и нетрезвым питерским улицам; Крестовский, влекущий на Острова Блаженства, проспект; фантасмагорические и криминальные персонажи “поэм”, лучше сказать — “вольных мыслей”…

Но блоковский ген поэтики Рейна и так очевиден, поверхностен. Куда занимательней приглядеться к иным ее чертам, унаследованным от Кузмина. Об этой родственной стилистической связи поэт знает — и говорит о ней сам: “Белой ночью, сумрачною ранью / Дешево купили вы меня, / И лежит билетик ваш — гаданье / В книге Михаила Кузмина”.

Неважно — что было написано в гадательной записочке, сочиненной барахолочным Калиостро и вынутой морской свинкой под граммофонный мотив Козина. Важней — антураж, а еще важней — то, куда ее, эту записочку, сунули, купив тут же, на Обводном канале, растрепанную книжку никому не нужных стихов. И это подлинная судьба. Ибо Кузмин — один из несомненных учителей Рейна.

От Кузмина — потайные шкафы и подземные ходы стиля; метафоры, разросшиеся до размера стихотворения или “поэмы”; фантасмагория вещного ряда — все эти ликеры “Абрикотины”, кагоры “Александриты”, бамбуковые мундштуки, терракотовые костюмы, наконец, взлетающие над заливом сомовские малиновые ракеты, даже “две родинки на твердом подбородке / и, Боже мой, зеленые глаза”…

Жаль, нет здесь места, чтобы отследить каждый отсыл рейновского “Предсказания” (sic!) к кузминской “Форели…” — то насмешливо-пародийный (“А К.Моне, а Э.Мане?”), то тончайше кинематографический, стрекочуще-многокрылый:

Вот только ящик водки у окна.

Мы выпиваем. Боже, Боже правый,

Как вкусно быть живым, великолепны

На черном хлебе натюрморты с салом,

Селедкой и с отдельной колбасой.

Мы говорим, уже оживлены!

Так и хочется — не правда ли? — воссоединить это с кузминским: “Мы этот май проводим как в деревне: / Спустили шторы, сняли пиджаки, / В переднюю бильярд перетащили…”? Главное, что роднит нашего современника с Кузминым, — удивительные модуляции белого стиха, его экстраординарная эмоционально-смысловая емкость, словно подводящая стихи к последней черте, к грани прозы, и как бы заставляющая их балансировать на самом краю поэтически возможного, над пропастью беллетризма и пошлости.

Такая мнимая, по существу, прозаизация, такое странное сращение жанровых признаков превращает рейновскую “книгу поэм” в некое подобье стихотворного пушкинского романа. В то, за что, по нашему постороннему и пристрастному мнению, и следовало бы присуждать Букеровские премии, даваемые обычно за “Иванов Выжигиных” и “Ледяные дома”. Вот лучшая проза нашего времени:

“Переходя Садовое кольцо, / я обнял спутницу за плечи, / как бы спасая от автомобиля. / Промчался черный “мерседес” посольский, / повеяло бензином и духами, / ночной Европой, музыкой, простором, / артериальной кровью, клокотавшей / в телах и дизелях, венозным смрадом, / соединявшим Рим и Византию, / Нью-Йорк, Варшаву, Лондон и Москву / под безграничным дымом этой ночи. / Свистели поезда на Комсомольской, / и пролетел мотоциклист… <…> По осевой / промчались “Чайки”, мотоконвоиры, / ГАИ и пеленгаторы — Никита / Сергеевич Хрущев спешил на дачу. / Мы переждали их и перешли кольцо”.

Но одно дело — унаследованные стилистические признаки, совсем иное — жизнь. Именно на фоне блоковской и кузминской поэтики особенно зримы индивидуальные и, если угодно, исторические особенности овеществленного и воплощенного универсума Рейна — “сущего” и одновременно “несбыточного”. Поэзия Рейна — закат ампира, а термин “ампир” — производное от слова “империя”. Как и его сверстники Бродский и Кушнер, Рейн — последний певец Империи. Даже — творец Империи, ибо если она где-либо еще существует, то прежде всего — здесь, в лирике.

С переживанием — изживанием? пережевыванием? — ее в определенном смысле связана и свойственная поэту “прозаизация” стиха, стихопроза, возникающая вследствие замещения — как нереализованное желание слить “империю” и “свободу”, “волну и камень”, повенчать наконец “розу белую с черною жабой”.

У Ходасевича есть знаменательная строфа, цитирование которой обрывают обычно на первой строчке: “И, каждый стих гоня сквозь прозу, / Вывихивая каждую строку, / Привил-таки классическую розу / К советскому дичку”. Нечто подобное, думаю, мог бы сказать о себе и Рейн, заброшенный два десятилетия назад в лауреатско-буддийскую вакханалию высотной столицы, в эпицентр пышного и соблазнительного умиранья империи, в ампир пастернаковских “ЗИМов”, “ЗИСов” и “татр”, — заброшенный, как он пишет в одном из стихотворений, “тайным агентом” петербургской, то есть не-ампирной, классицистической лирики.

Рейновская диверсия состоит в том, что он как бы взорвал изнутри алебастровые статуи позднесоветской поэтической метрополии — и тем самым, по сути, поэзию эту оправдал, привил и ее, ущербную, к пушкинскому побегу, дотянул “младшую линию” до высоты “старшей”. Вся эта линия — от Багрицкого до Гандлевского, от Смелякова до Кублановского — должна быть Рейну метафизически благодарна: он залог ее литературного будущего.

Достаточно, кажется, заглянуть в “Середину века” Владимира Луговского с ее “Эфемерами”, “Токаем 12”, “латышом в пальто реглан” — со всем необратимо алкоголическим, но жадным до упоительной жизни безумием позднеримского всадника, — чтобы еще более уточнить генезис рейновского стихоромана. То же самое, кажется, изобилие столичного гастронома, советско-барского Рождества, крымского (вот-вот, имперского!) шампанского погреба… Но и не то. Ибо к дичку поэтов-рубак привита петербургская роза. А потому — нюанс: и по пути вроде бы Рейну с этими жизнелюбцами и рубахопарнями, да табачок врозь. Недаром в “поэме” “Кабинет” Рейн, хоть и завороженный красотой разбойничьей и разбойничающей жизни, не может не расквитаться с тем же Поленовым-Луговским:

О, Поленов,

я не хочу столь позднего суда, нелепого,

твой сын родной и пылкий, я все, что мог,

приял из рук твоих,

но именно сыновнее зазнайство

мне говорит: “Поленов, ты не прав!

“Поэзия есть Бог в святых мечтах земли””.

И прав

Василь Андреевич Жуковский… <…>

Покойся с миром, добрый Клим Поленов,

ты сделал все, что мог, — ты проиграл.

А Рейн выиграл. Ибо, в отличие от священных тельцов литературно-обжорного ряда соцреализма, он — полутелец, Минотавр, звездный Астерий. Он знает: “Самый сильный наркотик — жизнь как таковая”. Но он знает еще: поэзия не исчерпывается жизнью; она, быть может, прекраснее зримого и осязаемого мира; она, возможно, — неискаженное отражение Божества.

Опубликовано в книге “Листья, цвет и ветка. О русской поэзии ХХ” (СПб, 2010)