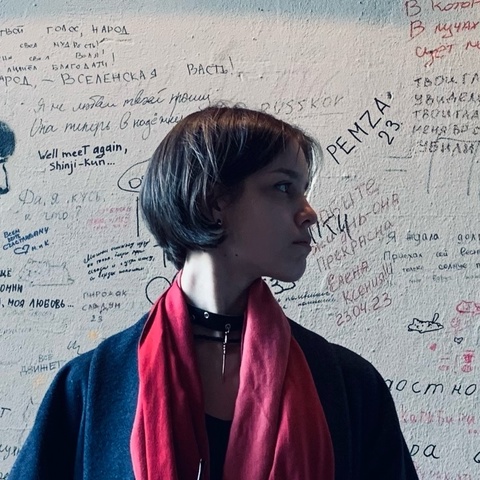

Статья посвящена проблемам чтения, анализа и интерпретации современного поэтического текста на примере разбора стихотворения Нины Савушкиной.

Название статьи можно интерпретировать по-разному. Идет ли речь только о чтении или об анализе? О чтении для себя или преподавании? И если о преподавании, то в какой аудитории? Нас интересует педагогический аспект проблемы. Мы убеждены, что чтение современной поэзии — серьезный ресурс для становления художественного вкуса у молодого поколения и обретения им эстетической зрелости.

Преподаватель в таком случае выступает не как литературовед, апологетически воспринимающий текст как художественно ценный (или сохраняющий научно выдержанное безразличие к эстетической ценности текста), а как критик и педагог, который или дает современному поэтическому тексту оценку, или провоцирует на такую оценку учащихся. В этом случае не возникает этической коллизии, зачастую мешающей отделить настоящие шедевры от средней поэтической продукции (речь идет не только о второстепенных, но и о признанных классических авторах, и здесь не может быть места сомнению: настоящая поэтическая удача, событие в литературе — редкость даже для поэтов-классиков).

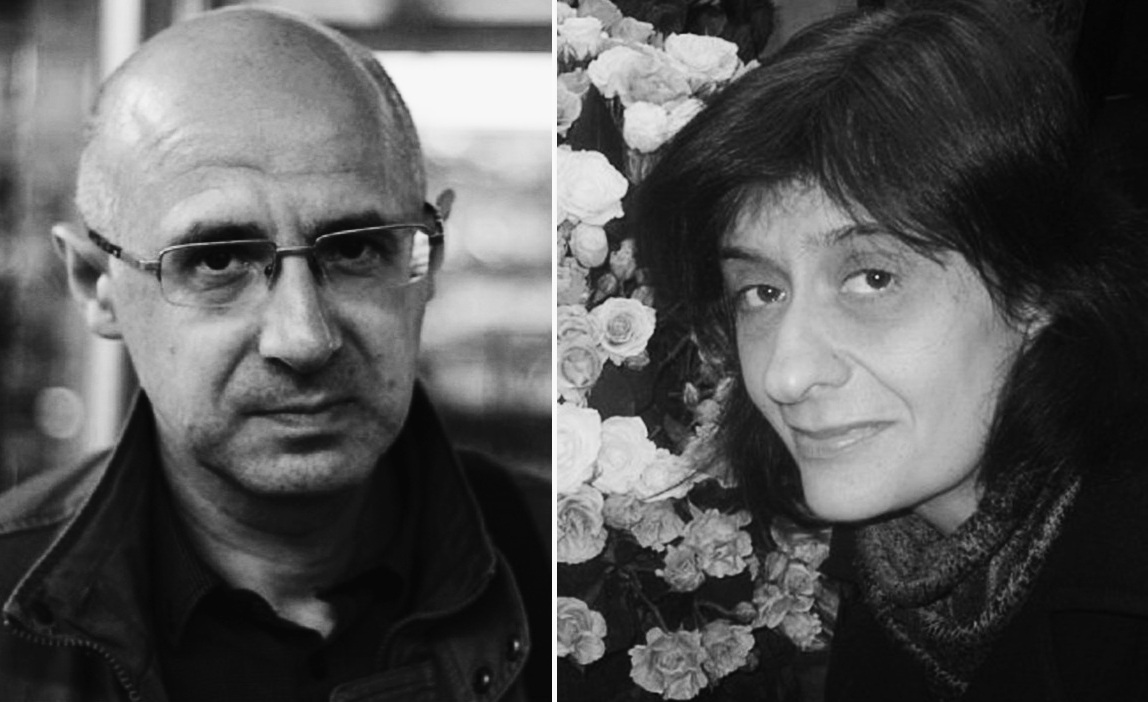

Рассмотрим одно стихотворение современного петербургского автора Нины Савушкиной [1] — «Некроихтиофобия» [2; с. 198].

В классе мне поручили подшефных рыб,

но ежедневно новый питомец гиб,

как дирижабль, взлетая вверх животом

к лампе, в отваре аквариума густом.

«Не умирайте, рыбки!» Слезой давясь,

я засучу рукав, дотянусь до вас

и налеплю на водоросль, чтоб листок

тельце кружил, чей жизненный срок истек.

Пробормочу молитву: «Рыбка, живи!

Дальше плыви на липком листке любви»…

Но от слиянья столь разнородных тел

рыбка не оживала, листок желтел…

Фокус не удался, но лет с десяти

я перманентно искала — кого б спасти.

Из подсознанья всплыл депрессивный тип,

как пожилой налим на меня налип,

чтобы своей энергией молодой

я вознесла его над водой, бедой,

и над унылым илом вязкой тоски

засеребрились в ряске седой виски.

Так по сюжету мы и плывем вдвоем,

пересекая сумрачный водоем,

спаяны тесно на смертном рыбьем клею…

Если бы ты знал, как я под тобой гнию!

Первое, о чем необходимо сказать (или задать соответствующий вопрос), — это название. Греческое сложное слово, обозначающее боязнь мертвых рыб, создает эффект отстранения, воздвигает своего рода барьер между автором и текстом. Тот же прием использован еще раз в четвертой строфе (вместо русского слова «постоянно» мы видим заимствованное «перманентно»): теперь уже лирическая героиня отстраняется от самой себя юной с помощью «чужого» в языковом плане слова. И это иронически оценивающее, даже брезгливое отношение к себе, эта беспощадная рефлексия, не допускающая эмоциональных всплесков, прослеживаются до последней строки, которая из-за разницы в интонации (отстранение превращается вдруг в предельную сиюминутную вовлеченность) производит сильнейший эффект.

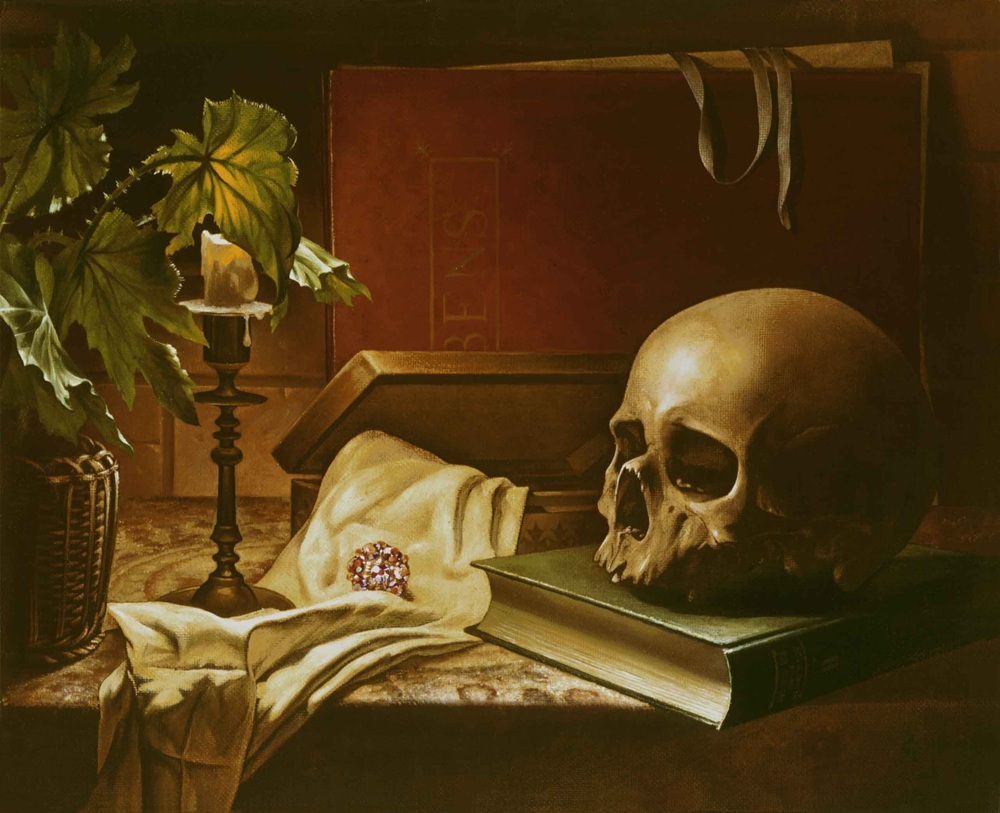

В сущности, в стихотворении две героини и два параллельных сюжета, которые объединяются темой мертвой рыбы (см. также стихотворения Савушкиной «Рыба» и «Осетр» [2, с. 31 и 48]) и местоимением первого лица. Один сюжет — история девочки, пытающейся отрицать смерть с помощью механического «оживления» дохлых рыбок. Эта героиня заслужила у взрослого «я» только жесткую иронию: это о ней с отвращением сказано “слезой давясь”, это слова ее молитвы представляют собой пародию на сентиментально-романтическую пошлость, свойственную незрелости. Другой сюжет — любовная (точнее — нелюбовная) история взрослой героини, не верящей в возможность оживить мертвое, но все же действующей по разработанному в детстве шаблону. Собственно, этот шаблон — некий поведенческий паттерн, за пределы которого героиня, повзрослев и постарев («засеребрились в ряске седой виски»), не в силах выйти. Образы листка и рыбки в первом сюжете соответствуют образам героини и «пожилого налима» во втором. При этом второй сюжет возникает из первого — и в плане «рыбной» образности, и в психологическом плане, так как «депрессивный тип», «пожилой налим» всплывает из подсознания героини, которое соотносится с образом

аквариума. Аквариум (вспомним океан Соляриса) как бы порождает изначально мертвого героя, да и героиня — плоть от плоти и дух от духа аквариума (виски серебрятся «в ряске»). Сама порода «пожилого налима» — следствие фонетических метаморфоз. То, что «налим» именно «налип», безусловно, соотнесено с молитвой, в которой мелькает образ «липкого листка любви». Героиня получает то, к чему стремится, и остается только констатировать торжество смерти в «сумрачном водоеме» аквариума. Видимо, эта невозможность предотвратить повторение детской ошибки и вызывает неприятие героини-девочки взрослой героиней.

Очень интересно сравнение всплывающей брюхом вверх рыбки с дирижаблем. Оно кажется неточностью, ведь дирижабль, пусть и похожий очертаниями на рыбку, не всплывает «вверх животом», когда взлетает. Но аквариум — перевернутый мир, его жители «тонут», если всплывают. «Мертвый» дирижабль, наоборот, опускается и служит не полным аналогом рыбки, а ее зеркальным отражением. То есть неточность сравнения здесь — мнимая. Нам только надо понять, что героиня, стремясь к жизни не в воде, а в атмосфере, как это привычно для людей, забывает (и в то же время помнит) о своей собственной «аквариумной», подсознательной природе. Фонетически сочетание «в отваре аквариума» порождает представление о тварях подводного мира подсознания, которыми полнится наш, человеческий мир сознания. На границе двух миров и «гниет» героиня стихотворения Савушкиной, посвятившая жизнь бессмысленной задаче оживления мертвого. Пытаясь не думать о белых обезьянах, мы видим только их; боясь мертвых рыб, множим их образы.

Нет необходимости читать и анализировать современную поэзию как-то иначе, чем мы читаем и анализируем классику. Художественный текст все еще остается художественным текстом. Однако современный текст мы должны оценить, а чтобы оценить его предметно, адекватно, не голословно, необходимо прибегнуть к испытанным методам анализа — структуралистского или постструктуралистского, в зависимости от конкретного текста.

Представляется, что поэтическое мастерство Нины Савушкиной должно быть оценено по достоинству, а тексты такого художественного уровня, несомненно, воспитывают у аудитории компетенции, связанные с эстетическим ориентированием.

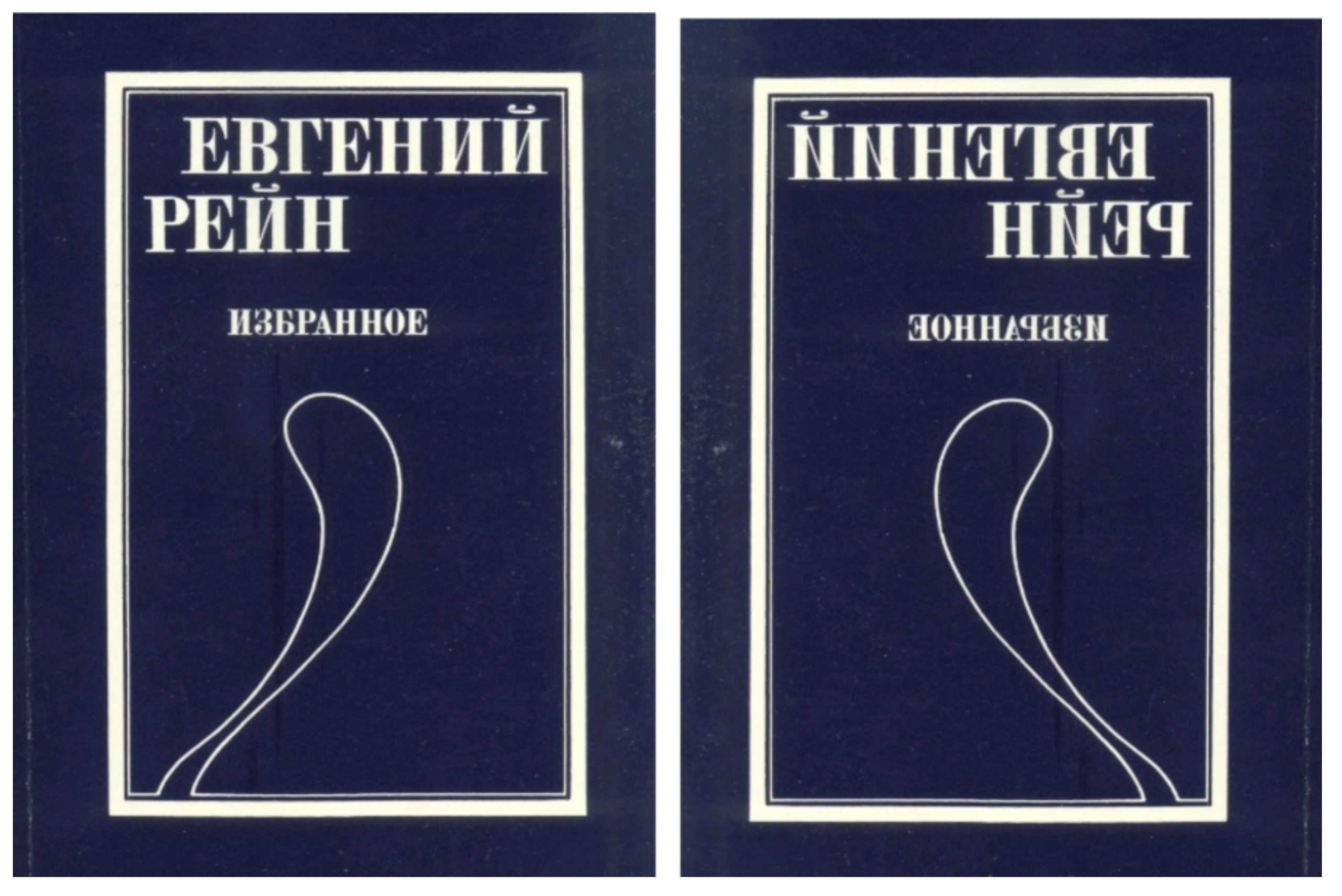

1. Пугач В.Е. Об одном поэте // Он же. Заговор букв. СПб.: «Геликон Плюс», 2017. С. 410–413.

2. Савушкина Н.Ю. Небесный лыжник. СПб.: «Геликон Плюс», 2015. 254 с.