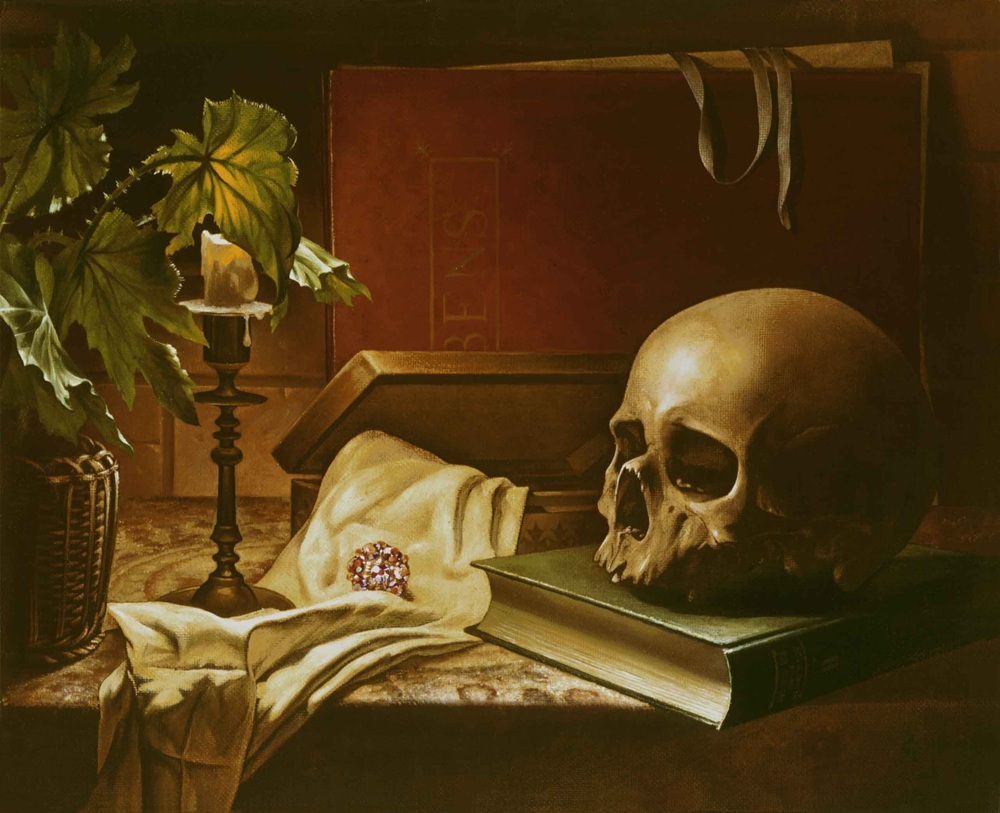

Известно, что в конце ХХ века история чуть было не кончилась. Я сейчас имею в виду даже не реальную угрозу ядерного столкновения сверхдержав, а постмодернистский прогноз Фукиямы, якобы обнаружившего, что все новое уже написано, придумано, внедрено. Многим это понравилось. Еще бы, ведь в рамках подобной установки даже неудобно было ставить вопрос о таланте, истине или каких-то там громоздких ценностях. Зато как легко стало безответственно играть, переставлять кубики “развалившейся” культуры, выкладывать пазлы из прежних символов духа, дистанцироваться от любых утверждений, иногда получая на эти “проекты” вполне солидные гранты. Теперь не получается: все скучнее от тотальной цитатной иронии, все неблагодарнее публика, все разобщеннее некогда сплоченная команда имени Делёза, Лиотара и Бодрийара. В художественной практике, равно как в самой жизни общества, происходит переход на совсем иные ориентиры. И, хотя в деталях пока разобраться трудно, кое-что уже заметно. Вот об этом “кое-чем” и поговорим.

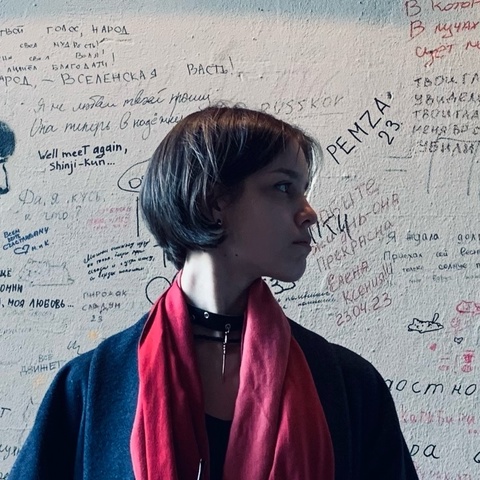

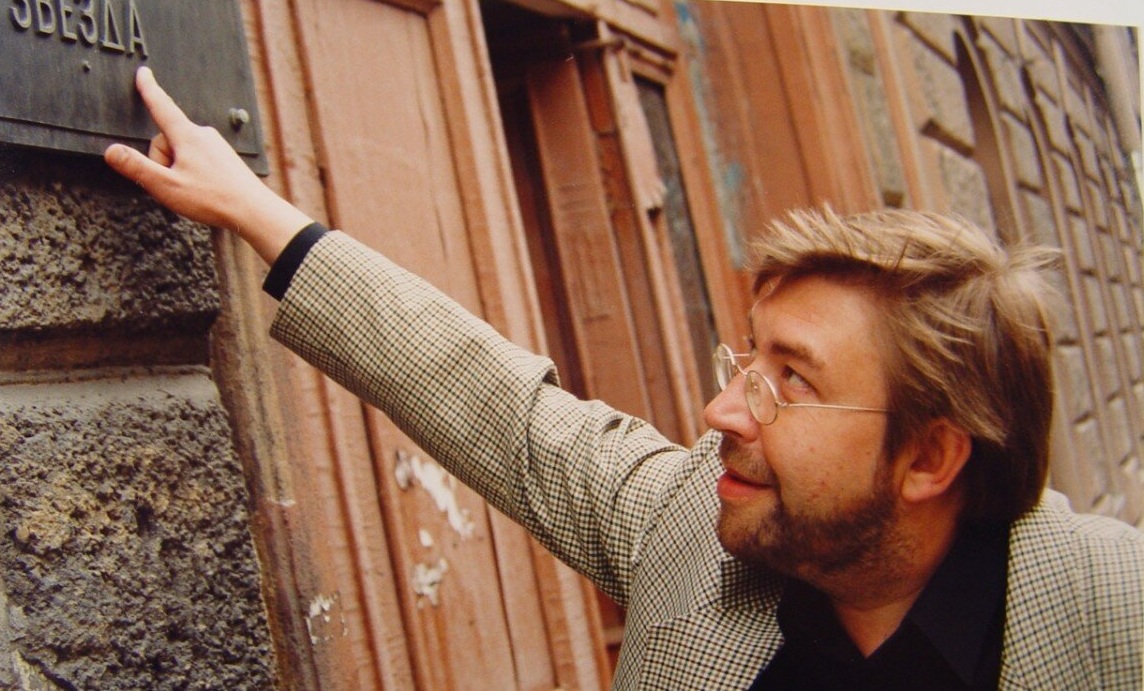

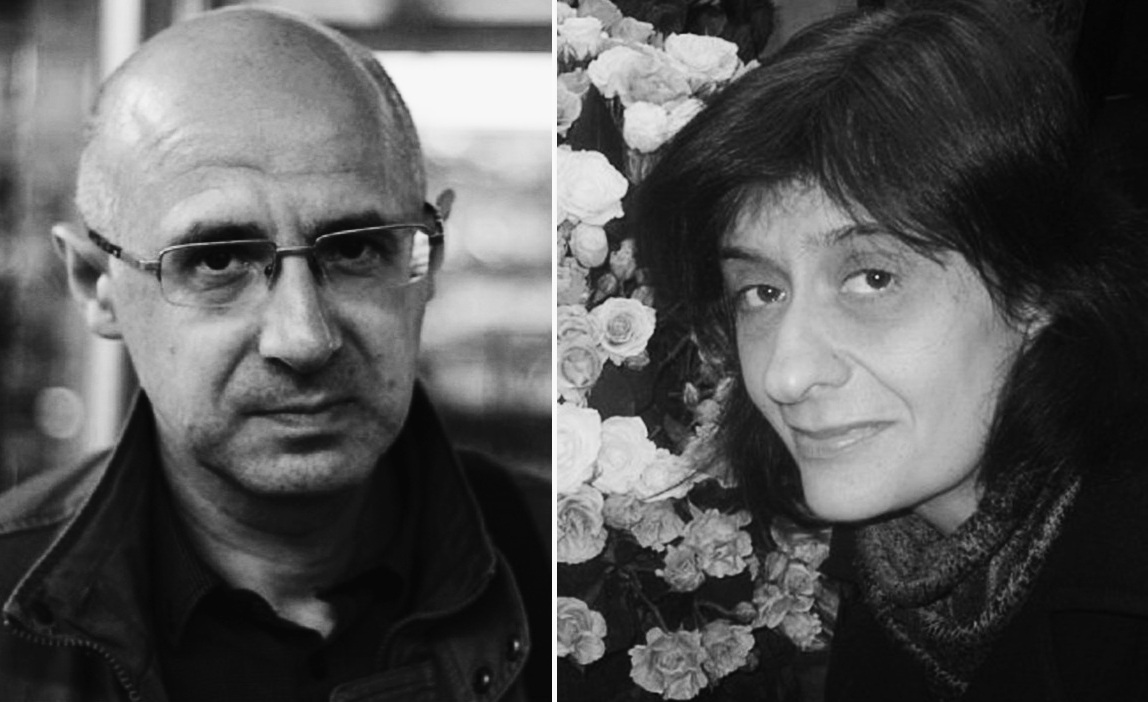

Не претендуя на полноту и тотальность описания, я поделюсь здесь лишь своими интуициями, связанными с творчеством трех современных поэтов, чья известность не распространяется за пределы узкого круга ценителей (а при сегодняшнем плачевном состоянии коммуникаций, проводящих культурно значимую информацию, иногда и неизвестных вовсе). Мой выбор пал на двух питерцев — Алексея Пурина и Ирину Знаменскую и одну москвичку — Олесю Николаеву. Список мог бы быть расширен, проанализированы стихотворения, созданные за последние 10—15 лет. Но тогда это было бы уже не эссе, а исследование, для которого еще не пришло время. Мне представляется особенно значимым, что взятые почти наугад книжки этих поэтов, вышедшие в Петербурге на рубеже ХX и XXI веков (соответственно “Созвездие рыб”, “Глаз вопиющего” и “Amor Fati”), прочитанные одна за другой, как бы друг на друга наложенные, убеждают: поэзия есть, она никуда не делась, и, может быть, как раз сейчас находится на подъеме, повторяя с завидной периодичностью порубежную ситуацию “золотого” и “серебряного” веков. Тут нет, естественно, гарантий, есть предчувствие.

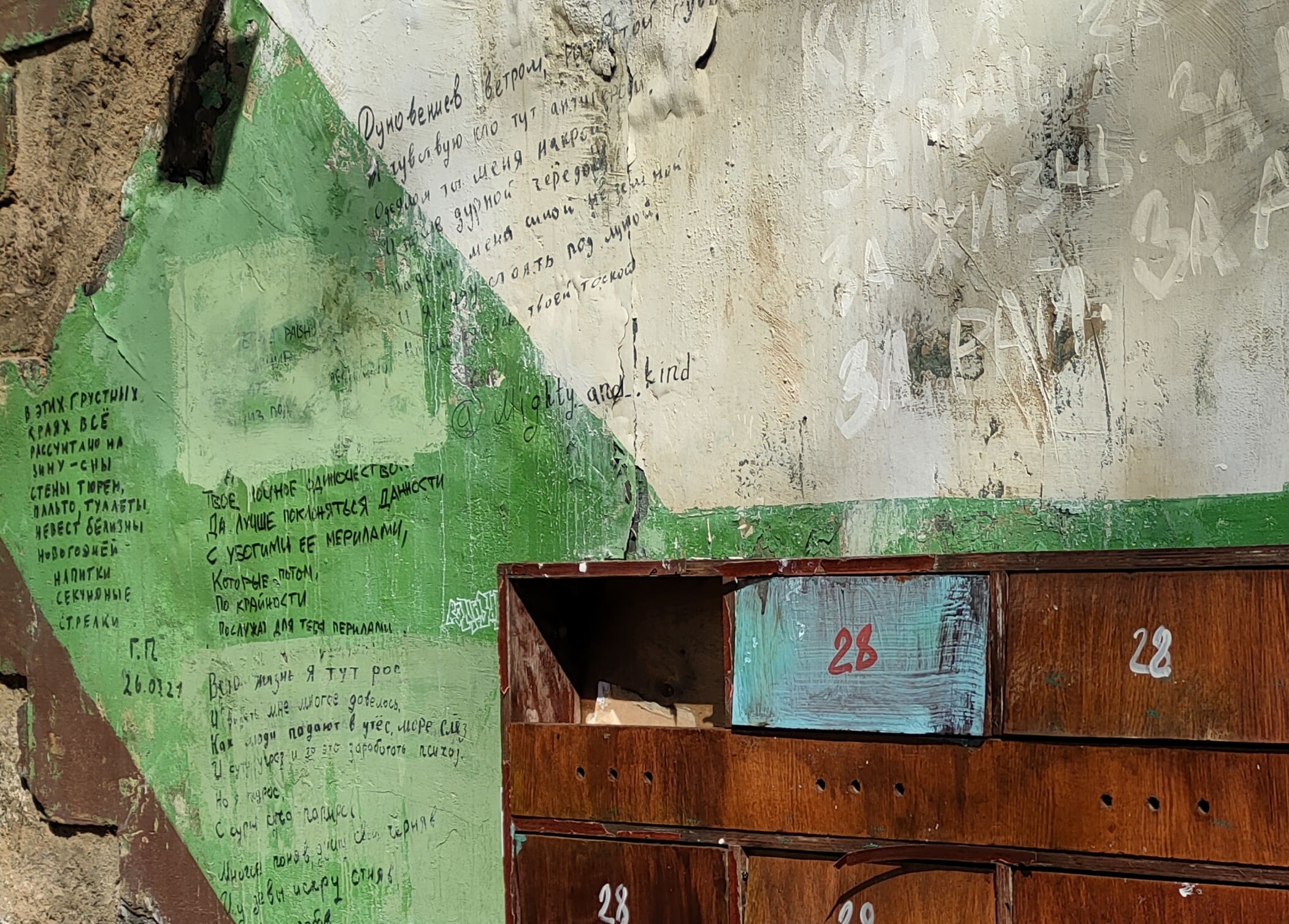

Как ни странно, предчувствие это возникает на фоне неутешительных раздумий самих лириков о нужности и внятности их творчества для современного читателя. Тема “поэта и толпы” снова нынче в моде, но в особом, не романтическом преломлении. Ирина Знаменская пишет:

Я, как ребенок, знать хочу, что это

Все кончится одним веселым пиром,

Где с краю будет место для поэта,

Почти в дверях меж кухней и сортиром.

И пусть брутальность лексики не вводит в заблуждение: здесь обыгрывается мотив Баратынского с его “Недоноском”, “Последним поэтом”, с ощущением “почти ненужной работы” пера, с растерянностью и попыткой сохранить достоинство, даже если “глаз вопиющего” (то есть пророка) подбит. Алексей Пурин признается: “Нас много: нас может быть двое — / с мяучащим адом во рту…” “И у Эрота облупился нос, и с Орфея осыпалась позолота…” — ставит диагноз Олеся Николаева.

Вообще, для современных “пророков” характерно ощущение некой “стыдности” их пророческого занятия или хотя бы полной его бесперспективности. Еще и потому, что “певучий труд” никак не выделен из сферы иных земных забот, не противопоставлен ей. В стихотворении “Гадание” Олеси Николаевой “литературная слава”, крутящиеся в сознании строки из Державина (“Я червь — я Бог”) великолепно мешаются с огородными делами, копанием земли, разглядыванием реальных дождевых червей и жаб. Дана характерная деталь: купленная в Неаполе шляпка (то есть вещь, своим итальянско-экзотическим происхождением как бы наделенная повышенной ценностью) повешена на дачный забор (следовательно, уравнена в правах с лопатой, с выдергиваемыми из почвы старыми корнями). В переводе с поэтического языка на обыденный понимай так: земледельческая, да и вообще любая другая работа не хуже, не ниже так называемого творчества. Это, конечно, принципиально антиромантическая позиция.

И последние станут первыми… Как ни странно, хоть в православных (Олеся Николаева), хоть в агностических (Пурин) преломлениях современная поэзия только и делает, что толкует о библейских истинах. В этом мире, где все настоящее (любовь, творчество, вера) вполне бессмысленно, я бы сказал высоко-бессмысленно, подлинными заступниками оказываются самые слабые, ущербные. Именно им даны таинственные, несоизмеримые с поступью “железного века” силы. Таков болезный одиннадцатилетний мальчик Петя, мечтающий стать “природой, деревом, снегом” (Олеся Николаева), таковы же ночные бражники и совки, в которых превращаются заговоренные любовью зло и ярость мира (замечательное стихотворение “Письмо в Армению” Ирины Знаменской), такова даровая, случайная, драгоценная нежность горячего тела — чужого тела, преображающая хаос полусуществований в стихах Алексея Пурина. “Блаженны нищие духом…” Читая стихи наших современников, начинаешь лучше понимать загадочный смысл этой давно знакомой фразы. И, кстати, таковым “нищим” видится себе сам поэт.

В преддверии третьего тысячелетия, устав от самомнения позитивистско-рационалистического XIX века и от мазохистски-разрушительного ХХ-го, сознание снова хочет начать все заново. Это не переоценка ценностей, это сократовское знание собственного ничего-не-знания. “Что-то в яблоке познанья, Что и червь его не гложет…”, — замечает Ирина Знаменская. Олеся Николаева иронически спрашивает в стихотворении “Перед зеркалом”:

Может, ты веришь, что сам гениальностью строк,

фундаментальное знанье оставив в наследство,

переживешь этих хрупких усилий чертог,

прядей игру и отточенных линий кокетство?

Что касается Алексея Пурина, то он вообще склонен считать, что для человека нет никакого внетелесного, внеплотского знания. Есть лишь понимание страсти, в мгновении подлинности становящейся равной вечности. Интересно, что на самом деле косвенно речь все время идет о преображении, о духовном теле. Причем здесь перед нами приоткрывается тайна обетования: воскресение человека в его полноте (“во плоти”) каждый раз происходит в реальном пространстве любви:

Все слова — лишь звонкая медь монет,

все писания — ветер, прости.

Ничего на трепетном свете нет,

кроме сердца в тесной сети

смертоносной плоти: Творцу вослед

от ребра к бедру, миллионы лет

и все расы стиснуть в горсти.

Эти стихи, между прочим, свидетельствуют о том, что современное художественное сознание опять (в который раз, и в который раз по-новому) обращается к античности. И не только на уровне знаков культуры. Опыт теплого, непосредственного, телесного отношения с миром, опыт видения сияющей красоты бытия неожиданно дополняется христианским трагическим ощущением невозможности обладания, отождествления, родовым проклятием утаенности, закрытости от тебя мира. И виновник — лишь ты сам. Вот почему не успокаивает, не помогает никакое понимание.

На самом деле, прочитав книги Пурина, Николаевой, Знаменской (можно было бы перечислить и ряд других имен), лишний раз убеждаешься в смерти постмодернизма. Оказалось: нет ничего страшного в непонимании. Человек сейчас (впрочем, как и во все иные времена) вообще мало что понимает, но это еще не причина, чтобы истерически отказываться от усилия понимать, посвятив себя раскладыванию пасьянсов, мозаично-коллажному творчеству, да тинейджеровскому бодрому брюзжанию по поводу конца истории. Она, представьте себе, никак не хочет кончаться.

Если Пригов и… (имя им все еще легион) играют в буриме, коротая уже закончившееся, с их точки зрения, но почему-то не желающее останавливаться культурно-историческое время, то поэтам новой волны явно есть что терять. По всем их стихам пробегает ток наивысшего напряжения. Оказывается, что у человека опять накопилось множество вопросов к Создателю: “Господи, толпой божеств умри — и / лик преображенный Свой яви!” (А.Пурин).

Любопытно, что живая подоплека стихов изменяет принцип цитирования. Если у постмодернистов любое заимствование самоцельно, оно торчит колом в строке, оно себя демонстрирует (и в силу этого ни к кому не обращено), то в стихах Знаменской, Николаевой, Пурина цитаты всплывают подобно означенным чем-то личным воспоминаниям, они всегда повод для диалога. Иногда прямого, заявленного, как в стихотворении Олеси Николаевой “Дорогой! Оказывается, мы живем, как птицы…”:

Потому, что на холмах Грузии — ночная мгла.

Потому что все остальное — только кимвал звенящий.

Потому что Геба столь ветрена, что, кормя орла,

проливает на землю кубок громокипящий!

Иногда очень тайного диалога, лишь угадываемого. Вот строфа Алексея Пурина, из которой доносится эхо строк Баратынского (“Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком К ним чувственным, за грань их не ступая!”):

Дрожь струны; гончарный круг балета,

красный ком

в вазу претворяющий, — и эта

буря красок… Счастлив, кто влеком

слухом, зреньем, треньем — Параклета

трепетным силком!

Можно заметить, что и в том и в другом случае цитата преображена интонацией, вплетена в канву речи поэта, ассимилирована его голосом. Она возникает в тексте как припоминание чего-то сущностного, важного, как связь с другими и через другое, как сигнальный огонек, а не прожектор, высвечивающий филологическую оснащенность автора да его претензии на остроумие.

Рассматриваемые стихи отличает черта, еще недавно казавшаяся для современного искусства просто неуместной. Эти поэты, впрямую касаясь тем слишком пафосных и серьезных, не боятся выглядеть смешными лишь на том основании, что теперь подобное как-то не принято. Они способны решиться на патетику, их сознание неожиданно героично.

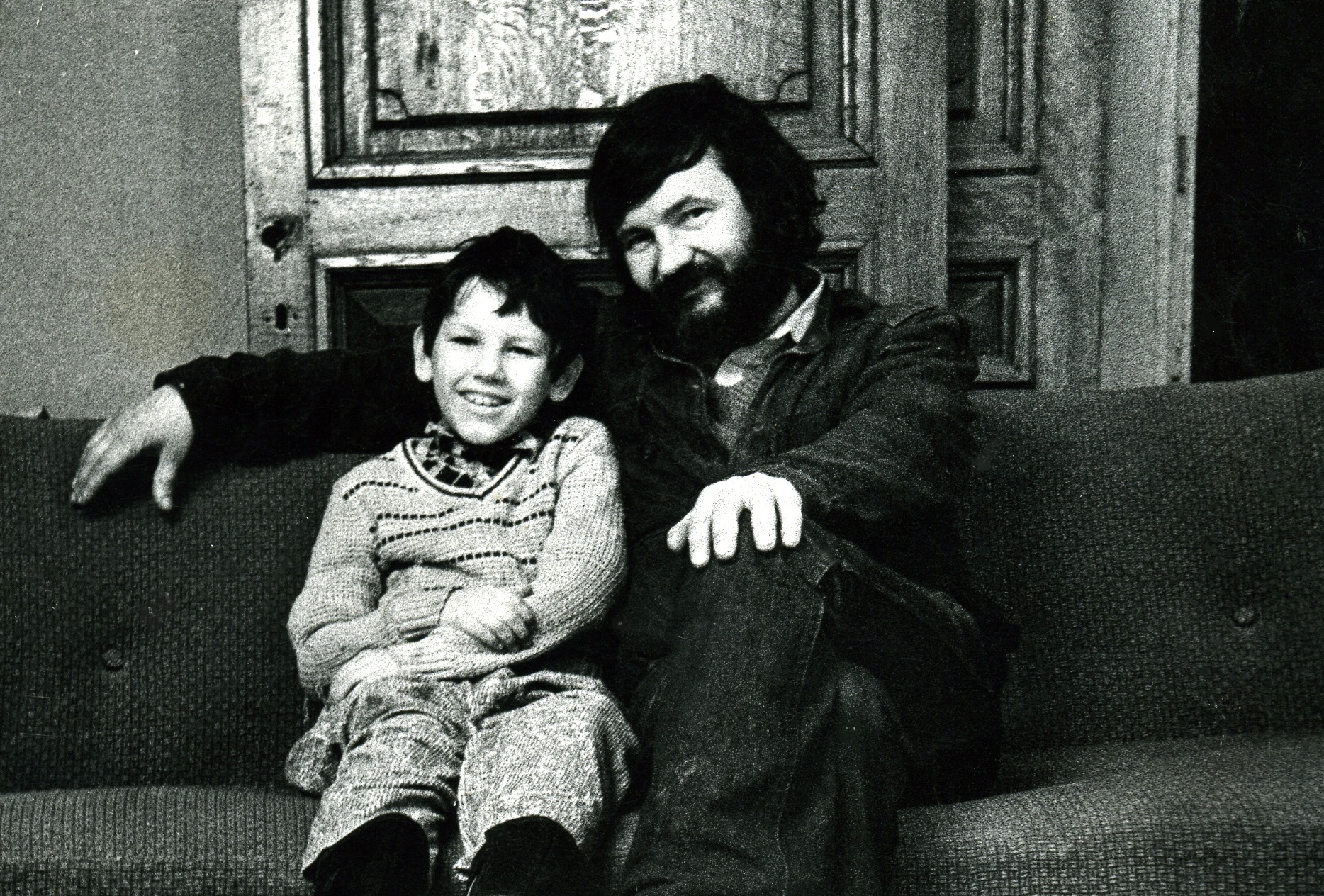

Очень долго литература ХХ века занималась “маленьким человеком”, всячески осваивала эту тему, искала ей гуманистическое истолкование. От чеховской “Палаты номер шесть” до олейниковских тараканов, от хармсовских старух до “Школы для дураков” Саши Соколова тянется едва ли не важнейшая для ХХ столетия традиция развенчания романтического героя. В конце века “маленький человек” стал средней руки русским интеллигентом, живущим общей со всеми жизнью, ходящим на службу, воспитывающим детей, прозябающим в очередях. Его частная, ориентированная на простые, обыденные радости жизненная философия противостояла дурному пафосу общественной лжи. Поднятый на котурны, этот “маленький человек” действительно определял время безвременья, он и стал его негероичным героем, вот только пророчествовать стеснялся, да боялся слишком явно демонстрировать свою нестандартность и несогласие*. Как ни странно, банальнейшая фраза Пастернака — “быть знаменитым некрасиво” — очень точно выражала суть подобной ментальности.

Теперешнему поэту такая мысль должна казаться смешной. Быть знаменитым — прежде всего, невозможно, если ты, в самом деле, занят чем-то стоящим. При этом претензия на “знаменитость” не отменяется, потому что избранный знает о своей избранности. Отсюда острое противоречие между пророческой природой высокой поэтической речи и ее безотзывностью. Точнее всех этот трагический комплекс определил еще в XIX веке Евгений Баратынский:

Не в людском шуму пророк —

В немотствующей пустыне

Обретает свет высок.

Это сознание некой принципиальной невозможности реализоваться в чем-то конкретном, обреченности на одинокость всего настоящего (в первую очередь творческого поиска истины и любви) пронизывает стихи поэтов новой волны, придает им эсхатологическое звучание. Как герой античной трагедии, современный человек снова лицом к лицу сталкивается со своей судьбой. И никто отступить, уступить не может.

Все равно не гладить льна

и ресниц не целовать:

остановит не цена —

то, что ценник не сорвать.

.… .… .… .…

И любовь шальную пить —

то же самое, что смерть.

Пули связывает нить

лен и пышущую медь.

Страсть не может не убить,

жизнь не может не сгореть.

Так пишет (вспоминая, в том числе, о Пушкине) Алексей Пурин. Олеся Николаева, не ставя ни единого знака препинания (но авангардистский прием этот здесь совершенно оправдан), подведет печальный итог в своем стихотворении “Потому что”:

потому что голова уже вся седая прокурена кофеин танин

потому что вы все время спрашиваете не знаю я ничего

потому что должен же хоть когда-то побыть человек один

потому что нельзя ничего поделать чтоб любили его

А Ирина Знаменская в одном из лучших своих стихотворений скажет:

Все пожеланья сбываются, только живи —

По-человечески, только люби и жалей,

Все пожелания — от разделенной любви

До нахожденья в дырявом кармане — рублей.

Только люби и жалей — не сморгни, не пойми,

Что происходит… Поняв, позабудь поскорей.

Только не требуй, чтоб ближние были людьми,

Ангелами во плоти, только ямбохорей

В раны не вкладывай: есть на то — море и лес…

Только не жди, что губить перестанут, любя.

И не проси никаких запредельных чудес,

Что не зависят от Господа и от тебя.

Приходится много цитировать, потому что иначе не понять этой связи, этого постоянно усиливающегося эмоционального и мыслительного напряжения, этого поразительного чувства величайшего единства мира, в котором твоя судьба есть лишь выражение и отражение всеобщей. Это и есть подлинный герой: не жизнь общая, а судьба.

Интересно, что современное сознание при всей его катастрофичности вовсе не романтично. Я уже касался этого вопроса, сейчас же укажу на такую странную черту, казалось бы, противоречащую ощущению себя избранником (и в этом смысле юродивым-гением-отщепенцем-шутом-пророком), как смиренность. Во всяком случае, готовность к смирению. Это взрослое качество, разительно отличающееся от торопливых подростковых попыток предъявить счет Творцу, свойственных, например, большинству “шестидесятников” (впрочем, одновременно в этого самого Творца не верящих).

Человек устал от себя, от “личности в собственном соку”, даже от ее проекций на окружающий мир в виде нежного любования птичками, бабочками и цветами, от строительства прекрасных либо нарочито уродливых словесных пирамид, от игры в бисер. Олеся Николаева подтвердит: “От себя устаешь, как от братоубийственной розни / или отложенной казни… От себя устаешь, как от повального и повсеместного краха”. Но это, заметим, не постмодернистическое переутомление от культуры и жизни. Это как раз приятие жизни и искусства вне обремененности собой.

О ценностях сколько угодно можно рассуждать, громогласно их провозглашать или отрицать, симулировать их наличие либо отсутствие. Пустое дело. Есть они или нет определяется не желанием очередного философа, поэта, вероучителя, но организацией смыслового пространства восприятия мира человеком. Если на сознательном, а чаще бессознательном уровне для меня существует нечто значимое, неподдельное, это структурирует всю жизнь, вносит в нее своеобразную полюсность, заряженность. Отсюда возникает иерархия предпочтений, сущностные тяготения и отталкивания, страсть и страх. Тогда есть что любить, чего бояться, за что сражаться. Эту смысловую “разность потенциалов” души нельзя подделать. Вот почему, кстати, Бродского при всей глубине и виртуозности его стихов часто обвиняли в холодности и рационализме. Это не его вина, даже не недостаток. Просто поэт вместе со всеми существовал в пространстве хаотическом, ценностно-аморфном, в котором единственным проводником смыслов, единственной само собой разумеющейся подлинностью оставался язык, бесконечное архитектурное возведение фраз, высказываний, продолжающих, в сущности, самого высказывателя, его “я”. А вот на то, что в мир возвращаются ценности, на то, что индивиду, наконец, стало интересно нечто помимо него самого, указывает поразительная страстность и пристрастность поэтических книг последнего времени.

“Amor fati” Олеси Николаевой — любовь к скорбям, разворачивающаяся в серии внешне неторопливых, как бы отстраненных, но внутренне очень динамичных, напряженных признаний. Одно из них — “Даже если ветер, посланный в край восточный…”:

Никогда он меня не любил! И уже вовеки

не полюбит… Не лги, лукавый, довольно!

“Глаз вопиющего” Ирины Знаменской — это, действительно, глаз, взгляд, все видящий, все фиксирующий в этом вопиющем, вопящем пространстве внутри и вне тебя:

Все гнется, все трещит и стонет,

Грохочет жестью на весу,

И небо с тонким криком тонет

В разбушевавшемся лесу.

Любовь, рванув отсюда к югу,

Крушит и рушит на пути

Всю наболевшую округу,

Все, что не в силах унести!

Ну, а “Созвездие рыб” Алексея Пурина горит такой звездно-ледяной, горячечно-солнечной страстью (вот именно не тепел, а холоден и тут же горяч), что сразу как-то трудно подобрать аналогии. “Форель” Кузмина? “Сестра моя жизнь” Пастернака? Не об уровне стихов сейчас речь — это тема особого разговора (и он может оказаться неожиданным), — о мирочувствии, о подлинности внеромантического переживания грандиозности происходящего с тобой, и со всеми:

Ах, иметь, иметь эти мед и медь —

обладать ими, овладевать

и владеть!.. Похожа любовь, заметь,

на диктант — смятенье куда девать?

Гнать — держать, обидеть — терпеть, смотреть…

В паутину смертную звать…

Смотрите, как упокоенное уже было и похороненное постмодернизмом искусство возникает вновь и вновь из небытия вечно воскресающим Думузи-Адонисом. Перед нами не мумия, а дышащее, живое тело культуры. Именно поэтому, когда читаешь стихи Знаменской, Николаевой, Пурина, вспоминается то Кузмин, то Мандельштам, то Баратынский, то Пастернак, то Пушкин, то Фет. Славное наследство. Только сами поэты понимают эту связь по-другому. Сошлюсь на Пурина, очень точно подводящего итог закончившейся эпохи:

Не наследство, нет — но уроки бегства

из угрюмо так обступившей суммы

обстоятельств… Кажется, впавшим в детство,

что мертво искусство, мечты заумны,

беспросветны слезы… Нас их соседство

тяготит. — Несите же, крылья шумны!

* Тут и была ущербность. Для литературы необходим герой — в полном смысле этого слова, герой, способный бороться. Потому что в поиске подлинных ценностей приходится идти до конца и до конца их защищать, жертвуя собой. Иначе это не ценности.

Опубликовано в журнале Арион, номер 3, 2005