* * *

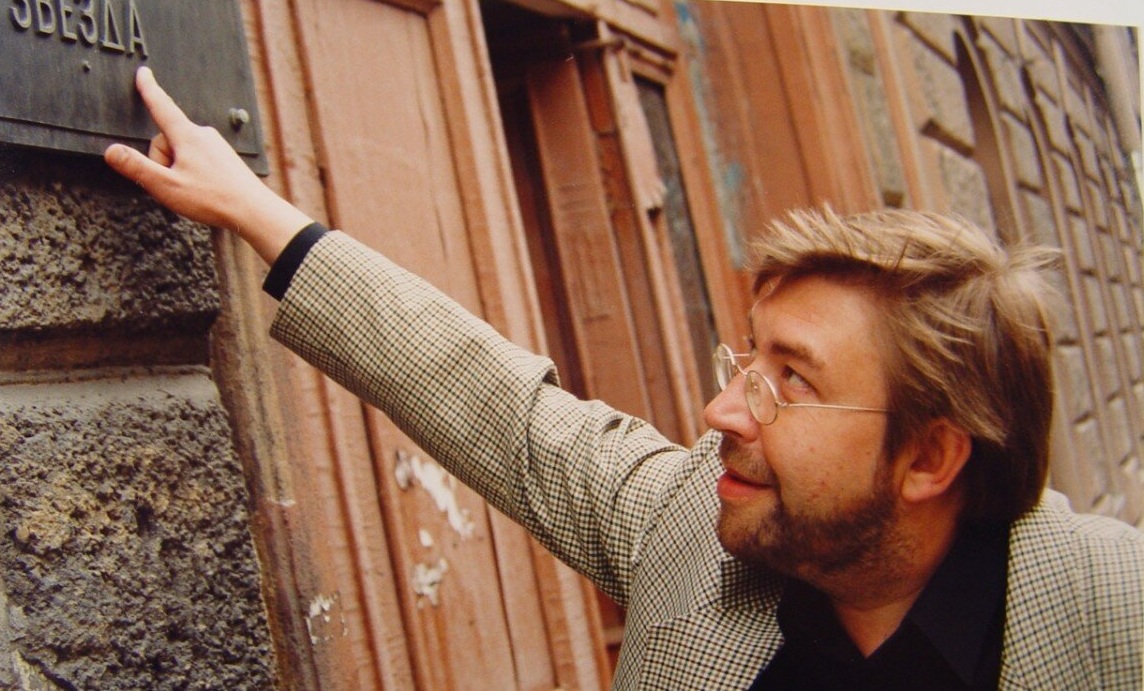

Недавно умер один из лучших поэтов нашей организации, да что там организации, нашего города — Александр Комаров. В некрологе на сайте Дома писателя сказано, что он был «спокойный, уравновешенный, мудрый». Это неправда. Не было в нем никакого спокойствия и уж тем более уравновешенности. Он был нервным, желчным, импульсивным, как и положено настоящему поэту. Даже вести семинары молодых мы его перестали приглашать, поскольку не мог он взвешенно подойти к начинающим поэтам — раздражался, злился, ругался. Не желал мириться с очевидным несовершенством. Не педагог. Какая уж тут мудрость? Составителей некролога понять можно: они хотели как лучше. Но мне хотелось сказать правду. Александр Комаров был истинным поэтом, со всеми выкрутасами и издержками своей мало востребованной сегодня профессии — пьющим, вздорным, неудобным, бескомпромиссным, чутким. А каким может быть человек, который слышит окружающий мир значительно лучше собеседников? Да его каждый резкий звук ранит, каждая неправильная нота саднит. Так многие женщины с острым обонянием испытывают муки мученические, находясь в общественном транспорте в час пик. Ладно, не это главное. Если коротко о главном, то Комарова больше нет. Лет пятнадцать назад я писал о нем:

Что ж нам делать в стране, где не слышен совсем Комаров?

Голос лучших поэтов слабей комариного писка!

Да, совершенно очевидно, что его ухода не заметит ни город, ни страна. А для нашей писательской организации это утрата невосполнимая. Горе горько. Дам напоследок одно из моих любимых его стихотворений:

Я полагаю так: не будет крупным риском

риск выразить себя стихом александрийским.

Ведь, как душа велит, — так говорят уста,

а рифма парная надежна и проста.

Твердят: «Размер тяжел, стал скучным, неудобным…»

Глумиться бросьте вы над ямбом шестистопным!

Любой размер хорош. Запретных ритмов нет.

Все дело только в том, каков ты сам, поэт.

Поэт не должен быть ни толстым и ни лысым.

Красавцем должен быть, и в этом — главный смысл.

А если толст живот, вкруг лысины венец

из реденьких волос, то, на худой конец,

пусть — как душа велит, так говорят уста,

а рифма парная — надежна и проста.

* * *

В книге «Моего ума дело» я уже комментировал стихотворение Александра Вергелиса «Я написал ему sms…». Приведу его и здесь, чтобы освежить в памяти:

Я написал ему sms:

«Привет! Как дела? У нас

всё как обычно. Мне скучно без

тебя. Я с твоей сейчас

чокаюсь фоткой, где как всегда,

ты тянешь ко мне стакан».

Я бы ему не писал тогда,

если бы не был пьян.

А раньше, бывало, напьется он

и пишет мне всякий бред.

Я тяпнул еще, отложив телефон,

и вдруг — получил ответ…

«Ну здравствуй. Я в норме. Тут ничего».

Я не упал едва.

Потом догадался: скорей всего,

жена, виноват, вдова

мне подыграла, никто иной,

с юмором и слезой.

Видно, не зря собутыльник мой

звал ее стрекозой.

Когда бы такая была дана

возможность, я б написал,

как по нему до сих пор она…

А впрочем, он знает сам.

Когда оно написано, не знаю, но прочел я его в журнале «Знамя» в 2016 году. Довольно сильные стихи, к тому же подобный случай с небольшой разницей мной пережит на собственной шкуре. Не буду останавливаться на подробностях, поскольку это в «Моего ума дело» описано и к нашей теме относится мало. А относится то, что в том же «Знамени», но за 2005 год (то есть за одиннадцать лет до) вышло замечательное стихотворение Александра Кушнера:

Долго руку держала в руке

И, как в давние дни, не хотела

Отпускать на ночном сквозняке

Его легкую душу и тело.

И шепнул он ей, глядя в глаза:

Если жизнь существует иная,

Я подам тебе знак: стрекоза

Постучится в окно золотая.

Умер он через несколько дней.

В хладном августе реют стрекозы

Там, где в пух превратился кипрей, —

И на них она смотрит сквозь слезы.

И до позднего часа окно

Оставляет нарочно открытым.

Стрекоза не влетает. Темно.

Не стучится с загробным визитом.

Значит, нет ничего. И смотреть

Нет на звезды горячего смысла.

Хорошо бы и ей умереть.

Только сны и абстрактные числа.

Но звонок разбудил в два часа —

И в мобильную легкую трубку

Чей-то голос сказал: «Стрекоза»,

Как сквозь тряпку сказал или губку.

……………………………………..

Я‑то думаю: он попросил

Перед смертью надежного друга,

Тот набрался отваги и сил:

Не такая большая услуга.

Забавно, что если к стихотворению Вергелиса у меня претензий нет, то к стихотворению его предшественника, я бы, как старый критикан, все-таки пару замечаний высказал.

Первое — смысловое. Герой ясно дает понять героине: «стрекоза постучится в окно», т. е. окно должно быть закрыто. А она, вопреки четким инструкциям, «до позднего часа окно оставляет… открытым». Чего же жаловаться на результат? И второе, уже чисто литературное: «Чей-то голос… как сквозь тряпку сказал или губку». Вот это-то избыточное (тряпку, губку) загробное нагнетание здесь совершенно ни к чему. Оно слишком театрально для такого тонкого стихотворения. И так уже — холодок по коже.

К чему я все это? К тому, что разные поэты иногда совершают одинаковые открытия, хотя лексика, метр и антураж совершенно разные. И дело даже не в том, что сюжетный ход одинаков. Интересно, что у обоих выход из метафизики, то есть из области, лежащей за пределами физических явлений в нашу обычную, повседневную реальность, может быть не менее чудесным, чем противоположное движение — из быта в эмпиреи. А ведь последним заняты во все времена большинство литераторов: моделируют выход из обыкновенных реалий в трансцендентальное. Но мирское объяснение иногда, оказывается, не уступает в возвышенности надмирному. Собственно, решение таких задач и есть прерогатива настоящей поэзии… Да еще эта стрекоза. Но тут, я полагаю, «жирный» привет от Мандельштама из января 34-го года: «О боже, как жирны и синеглазы стрекозы смерти…». Не сомневаюсь — оба автора читали это (в отличие от стихов друг друга, я полагаю). Уверен, что написали и Кушнер, и Вергелис своих стрекоз независимо. Такое бывает, да и тема эта, в общем-то, что называется, на поверхности. А все-таки интересное пересечение.

* * *

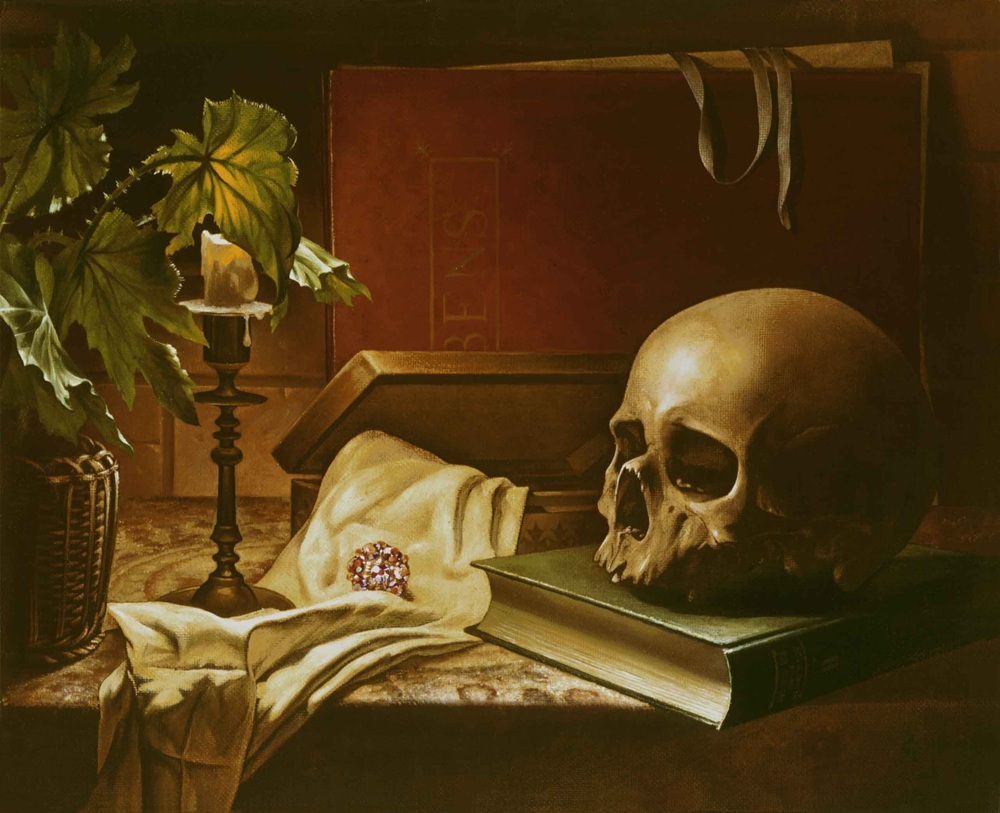

Олег Чухонцев в 1970 году хорошенько пуганул читателя своим:

…И уж конечно буду не ветлою,

не бабочкой, не свечкой на ветру.

— Землей? — Не буду даже и землею,

но всем, чего здесь нет. Я весь умру.

— А дух? — Не с букварем же к аналою!

Ни бабочкой, ни свечкой, ни ветлою.

Я весь умру. Я повторяю: весь.

— А Божий дух? — И он не там, а здесь.

То, что он практически содрал свои стихи с Анны Ахматовой, почти никого не смущает. Он даже размер особенно не меняет, лишь добавляя к своему ямбу лишнюю стопу. Его извиняет то, что он сделал это лучше. Мощнее. У нее это выглядело так:

Но я предупреждаю вас,

Что я живу в последний раз.

Ни ласточкой, ни кленом,

Ни тростником и ни звездой,

Ни родниковою водой,

Ни колокольным звоном —

Не буду я людей смущать

И сны чужие навещать

Неутоленным стоном.

Думаю, что стихотворение Чухонцева — одно из лучших, написанных в XX веке в жанре философской лирики. Но Ахматова первая, и — раньше на тридцать лет. Это немало.

Оба в этих стихах не решают религиозных вопросов. Оба не занимаются здесь как бы изначально заявленной эсхатологией. Они поэты. Игроки в смыслы и звуки. Они натурально пугают свою паству и делают это несколько безответственно, но грамотно!

* * *

Александр Кушнер написал когда-то о бюсте Гоголя на школьном шкафу:

Быть классиком — значит стоять на шкафу

Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.

О, Гоголь, во сне ль это все, наяву?

Так чучело ставят: бекаса, сову.

Стоишь вместо птицы.

Он кутался в шарф, он любил мастерить

Жилеты, камзолы.

Не то что раздеться — куска проглотить

Не мог при свидетелях — скульптором голый

Поставлен. Приятно ли классиком быть?

…

Стихотворение знаменитое, нет нужды приводить его целиком, все и так знают. Мне кажется, я нашел предтечу этого стихотворения. Это «Памятник» Люкина, которого сегодня мало кто помнит:

Он век трудился, устали не зная,

Век хлопотал в цеху у верстака.

А если бы ему судьба такая,

Что памятник отлили б на века?

Стоял бы он, стеснялся бы кого-то,

Большой, сутулый, воплощенный в медь,

И руки, отнятые от работы,

Так и не знал, куда бы деть.

Был такой нижегородский поэт Александр Люкин (1919—1968). Считался лучшим поэтом Волги, народным поэтом. Коммунист, фронтовик. При жизни издал всего четыре сборника стихов. Его памятник короче, суше и в чем-то, наверное даже, сильнее кушнеровского «Бюста», но, возможно, именно он послужил толчком к написанию последнего. И, конечно, Кушнер развил и наполнил его по-своему, чего ж говорить.

* * *

В очередной раз о рифме. Какой удивительно неряшливый ряд дилетантских рифм у Мандельштама в стихотворении «Я наравне с другими хочу тебе служить…»:

ревную — несу я

назову я — чужую

любовь — кровь

тебе — в тебе

тебя — тебя

хочу я — ревную

И какие при этом волшебные сами стихи! Целых восемь строф, а стихотворение совсем небольшое. Так часто бывает — накал текста таков, что претензий к рифме как бы и не возникает. Не до нее, как будто! Собственно, именно таким должен быть настоящий верлибр: содержание, его составляющее, должно быть такой силы и могущественности, что отсутствие рифмы никак не сказывается на восприятии. Как у Валентина Голубева:

Написать стихотворение —

Это поставить рядом хотя бы два слова так,

Как стоят под венцом жених и невеста,

Так, как стоят рядом отец и сын

На краю вырытой ими ямы

Перед расстрелом.

Сами верлибристы ошибочно думают, что писать без рифмы просто. На этой системной ошибке постоянно и проваливаются.

* * *

Кто сказал, что стихи о стихах — плохой тон? Кто этот законодатель? Просто писать о них нужно хорошо, как, впрочем, и обо всем остальном. В 1976 году Вадим Шефнер написал «Размышления о стихах». Его вполне можно выставлять как учебное пособие:

Стихи — не пряник и не кнут,

И не учебное пособие;

Они не сеют и не жнут —

У них задание особое.

Они от нас не ждут даров,

Открещиваются заранее

От шумных торжищ и пиров,

От хитрого преуспевания.

Милее им в простом быту,

Почти неслышно и невидимо,

Жить, подтверждая красоту

Всего, что вроде бы обыденно.

Но в громовые времена,

Где каждый миг остер, как лезвие,

На помощь нам идет она —

Великодушная поэзия.

Где гибель свищет у виска,

Где стены, как надежды, рушатся,

Припомнившаяся строка

Внезапно пробуждает мужество.

…Тоска, разлука ли, болезнь —

Что ни творится, что ни деется, —

Пока стихи на свете есть,

Нам есть еще на что надеяться.

Берите, штудируйте, перенимайте опыт! А еще Шефнер совершенно гениально написал про непростое умение сокращать свои стихи:

Потерей примесей ненужных

Обогащается руда!

Из книги Алексея Ахматова «Склад ума» (СПб., Издательство «Поэзия», 2025)

Комментарий (1)

Ирина Иолина

Спасибо, Алексей! Вы как всегда замечательно пишете и находите важные и нужные слова и стихи. Хотелось бы почитать вашу книгу целиком!