Владимир Бауэр. Управветрами. СПб.: ООК «Аврора», 2022.

«Путем ума холодных размышлений / посредством сердца горестных замет / внезапно понял я, что я не гений, / а смерти не особенно и нет…»

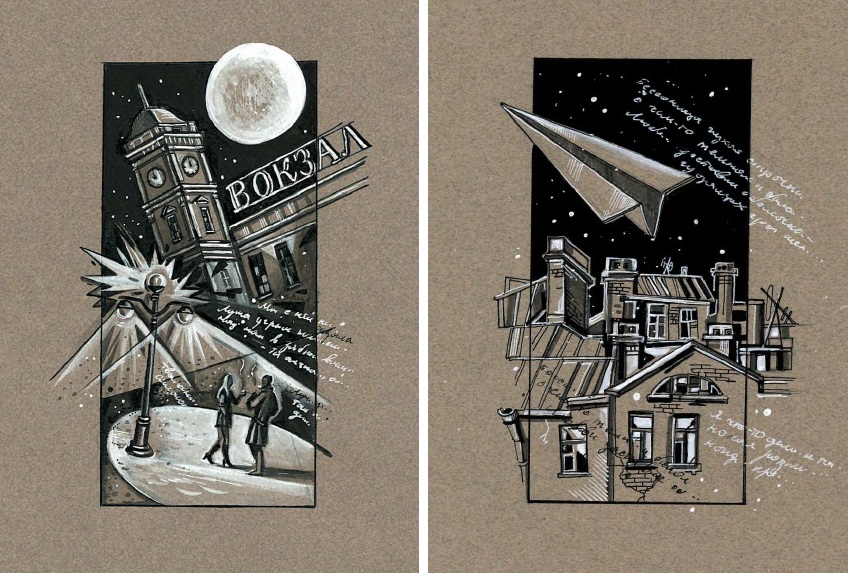

Перед нами четвертая по счету книга стихов петербургского поэта Владимира Бауэра. Да, только четвертая — несмотря на внушительный авторский стаж (десятилетия глумливого и в то же время истового служения Евтерпе). Что свидетельствует отнюдь не о лености автора или его безразличии к судьбе собственных сочинений, а, напротив, о чрезвычайном тщании, с которым он подготавливает свои сборники к изданию. Подтверждением тому может служить внешнее оформление новой книги, украшенной таким количеством разнообразных рисунков, что еще немного, и «Управветрами» превратился бы в альбом графики, снабженный стихотворными комментариями. Баланс, однако, соблюден, да и читающая публика уже привыкла к тому, что каждое новое издание стихов Бауэра — это арт-объект, в котором нераздельны и неслиянны тексты, графика и даже книжный формат. Так, предыдущая книга «Terra Ciorani», явленная городу и миру десять лет назад, была отпечатана на черной бумаге и выглядит как полуовальное базальтовое надгробие. А вышедшая пятью годами ранее книжка «Папа Раций» была набрана на грубой оберточной бумаге, своими узкими продолговатыми страничками чем-то напоминая то ли винную карту, то ли туристический буклет, даром что усеянный изображениями фаллоподобных объектов. На сей раз ничего провокационного в экстерьере сборника нет — внешне он выглядит вполне благопристойно (внутренне, в общем, тоже — во всяком случае матерная лексика в текстах отсутствует).

Главная «фишка» тут — структура. Книга состоит из трех частей, носящих названия ветров: «Имбат», «Сирокко» и «Трамонтана». В последовательности их расположения есть определенная пессимистическая логика — от дарящего свежесть средиземноморского имбата к чреватому бессонницей и неврастенией сирокко и несущему «микробы безумия» трамонтана. Все эти ветряные аллюзии, включая название сборника, надуты в голову автора «ангелом-управветрами» из старого стихотворения, включенного еще в «Папу Рация» и сознательно продублированного в новой книге. Кстати, это не единственный пример «заимствований» из прежних книг — читатель обнаружит под обложкой «Управветрами» уже знакомые стихи, правда, в несколько измененном виде (например, без мата). В то же время совсем новых вещей, написанных за последние год-два, здесь практически нет. «Управветрами» — это и не избранное, и не собрание свежих текстов, это именно книга лирики со своей концепцией и своим, если угодно, лирическим сюжетом. Ощущение особой цельности этого куска дымящейся… в случае Бауэра скорее не совести, но страсти придает оригинальное художественное оформление. На этот раз поэт позвал в соавторы известного в узких кругах художника-графика Ольгу Лаврухину, автора иллюстраций к «Олесе» Куприна», «Тошноте» Сартра, «Маленьким трагедиям» Пушкина, всерьез удостоенной в свое время одним из губернаторов города дипломом «Муза Санкт-Петербурга». Она потрудилась не только визуализировать поэтические образы коллеги-стихотворца, но и наполнить книгу своими собственными «горестными заметами».

«Такими ли уж горестными?» — покривится не слишком вдумчивый почитатель жовиальной, распутной и хулиганистой бауэровской музы. Действительно, на первый, поверхностный, взгляд этот «министр наслаждений» и лирическая горечь (а уж тем более экзистенциальная тоска) — две вещи несовместные. Тем не менее начиная еще с «Папы Рация» в стихах Бауэра все настойчивей звучат мотивы тревоги, разочарования и (вот уж кто бы мог подумать!), словно горькушки, с горя выросшие на макушке героя одного из его стихотворений, прорастают вполне себе философские, хотя и облеченные в неизменную ерническую форму вопросы. «В омут собеседова‘нья / я нырнул без колебанья. / — Где от счастия ключи? / — Кто на свете всех надмирней…»

Лирический субъект (практически полностью сливающийся с автором) размышляет все о том же, о чем за тысячи лет до его появления на свет рассуждали поэты, от которых он всю жизнь вроде бы отмахивался и открещивался, бунтуя против авторитетов, ниспровергая общепринятые истины, демонстративно попирая все и всяческие приличия. Размышляет он о бренности сущего, и в первую очередь о его собственной человеческой бренности: «…Что, когда за плечами гудят руины, / станет делать прошедший до половины / путь напрасный?»

Что бы ни делал, главное — не оглядываться. Когда проживаешь жизнь с огоньком, лучше не смотреть назад, ибо за спиной остается лишь пепел. Но не оглядываться невозможно, и все более отчетливо в стихах Бауэра звучат темы бессмысленности существования, тщетности жизненных усилий и неизбежности смерти, причем смерти не лайтовой, смягченной верой в неистребимость души, а самой что ни на есть окончательной и бесповоротной, смерти-в-ничто, смерти-в-пустоту. «Из бессмыслицы и блуда / плотно скручена судьба… / <…> / И, без звука, замираешь / под шипение иглы».

Пластинка жизни кончается, игла вот-вот соскочит с дорожки. Казалось бы, темы эти, что называется, заезжены, затерты до неприличия, однако в том-то и заключается уникальность бауэровской ситуации, что на фоне его фирменного разгула, всей его лукавой арлекинады мотив обреченности, экзистенциального одиночества и заброшенности начинает звучать с особой отчетливостью и убедительностью. Привычное амплуа сибарита, циника и сластолюбца парадоксальным образом позволяет на контрасте всерьез заговорить об абсурде повседневности, о вселенском холоде («стратосферный мраз»), об ужасе неизбежного финала.

Едва ли это сознательный прием. Бауэр, в отличие от многих внешне подобных ему литературных эксцентриков, поэт все-таки настоящий, то есть пишущий главным образом о том, что волнует его глубинное «я». Потому-то он и проговаривается, вернее договаривается, до разного рода проклятых вопросов. Впрочем, вопросы эти зачастую лежат на поверхности. Например, смерть — явление не умозрительное, а вполне осязаемое, видимое невооруженным глазом. Моменты небытия обыденны, они присутствуют в повседневности, и особенно отчетливо ощущаешь их в самом средоточии наслаждений: «После нежности этакий нуль наступает…»

Нуль наступает, и наступает он по всем направлениям, обнуляя все, что казалось хоть сколько-нибудь ценным, например некоторые эмоции, сопровождающие общение полов (нежность, привязанность и иногда даже нечто, похожее на любовь), земную красоту (прежде всего женского тела, но не только). И если остается хоть что-то сто‘ящее — то оно гарантированно обретается только там, где трепещет еще не тронутая увяданием розовая плоть: «Живы девки, только девки… / <…> // Ах, любой свежей нетленки / их подбрюшья и коленки…»

Лирический субъект новой книги — Дон Жуан в ожидании шагов Командора. Осознающий неотвратимость кошмарной встречи, но продолжающий (по инерции?) грешить. И каяться пока не готовый — то ли из гордости, то ли потому, что не перед кем…

Впрочем, утверждать, что в этих стихах полностью отсутствует элемент религиозного чувства, нельзя. Безрадостные и безадресные вопрошания

поэта — это, как ни крути, запрос на высший смысл, некое подобие богоискательства. В то же время представления о предполагаемом творце и хозяине мира у автора-героя скорее гностические, на месте Бога тут — злой демиург (так называется раздел в предыдущей книге «Terra Ciorani»). «На зрителей, укрытых в чреслах кресел, / взирает провиденциальный зрак. / Ему спектакль давно неинтересен, / а также вихри яростных ватаг».

Но настоящий поэт всегда себе противоречит, и вот сквозь рифмованный стеб над «Святым Буфетом» светится откуда-то сверху чья-то всепрощающая, отменяющая ад улыбка. Как ни стремится автор эпатировать публику, старательно поддерживая заслуженную годами репутацию литературного хулигана, собственные стихи выдают его с головой. Так мы с удивлением узнаем, что перед нами — не просто каламбурящий виртуоз, поженивший виршевую архаику с современным молодежным сленгом, но прежде всего — поэт трагической ноты. А кроме того, поэт гуманистического посыла, не замкнутый в узком круге лирического эгоцентризма, но и думающий о другом, жалеющий того, кому в гедонистической гонке сделал больно («не хочу я галю / не хочу я свету…»), сожалеющий о мизерабельности всякого двуногого существа, оказывающегося один на один с бездной.

Но главное — очевидная для атеистического сознания тотальная беспросветность жизни в конечном итоге ставится бауэровской музой под сомнение. Не в заоблачных высях, а где-то внутри обнаруживается нечто, обещающее смысл и выводящее человека за пределы повседневного существования. «нигде спасенья нету / нет / нигде спасенья… / <…> / зачем же музыка во мне / а в чреслах нега…» И случайно ли, что всем ветрам в книге предшествует стихотворение о весне, и есть в этом открывающем книгу стихотворении прямое и вполне серьезное обращение к душе (вот уж словцо, в авторском словаре неожиданное!), и брезжит пусть слабая, но все-таки надежда, хотя весна тут хладная, больше похожая на смерть.

О, стылая душа, привет тебе, привет!

И мудрая притом, и чуткая умело.

И смерть, конечно, есть, но смерти все же нет.

А если кто затих — то батарейка села.

Интонация здесь убедительнее слов — и это признак хорошей поэзии. А хорошая поэзия едва ли возможна без хорошей школы. Совершенно очевидно, что перед нами лирик, хоть внешне и пренебрежительно, но в действительности весьма серьезно относящийся к опыту предшественников и делам современников, чуткий к языку, имеющий тесные (хотя и весьма сложные) взаимоотношения с мировой художественной культурой. Словом, нормальный поэт, стоящий на твердой почве литературной традиции — даже тогда, когда он эту традицию яростно отрицает. И при этом умеющий быть ярким, оригинальным и узнаваемым — мгновенно, по первой же строчке.

Опубликовано в журнале “Звезда”, №1, 2022