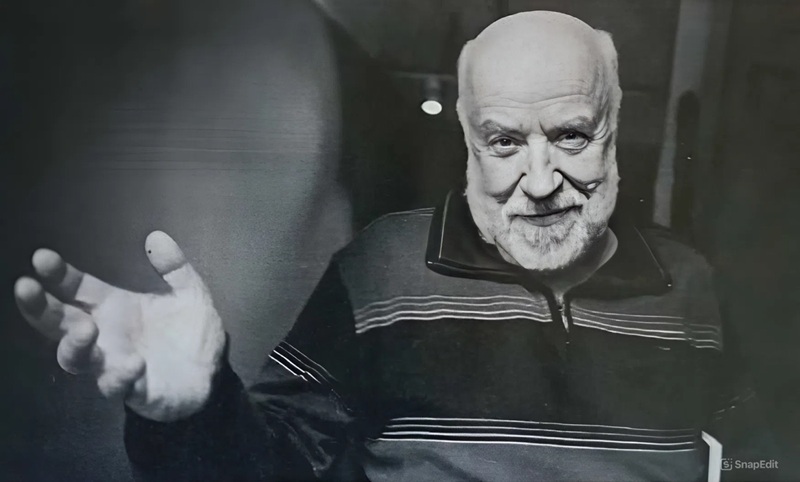

Олегу Николаевич Левитану, ленинградскому поэту, мастеру баллад и сюжетных стихотворений, которые заставляют читателя плакать и смеяться, искренне сопереживая героям, в этом году исполнилось 80 лет. Поздравив любимого автора, я решила (честно признаюсь — не без отпора с его стороны, поскольку Левитан, хоть и считается мэтром, не привык к повышенному вниманию) побеседовать о том, как начинался его путь в литературу и что влияло на его творчество.

Некоторые поэты говорят, что стали писать стихи еще до того, как научились читать, и первые их строки записывала мама или бабушка… А у вас как складывалось?

Такого у меня не было. Вот читать, да, я начал с пяти лет. Мама заведовала библиотекой в Псковской области, в поселке Новоселье; нянек и детсадов там не было и она каждый день брала меня с собой на работу. Вот там, среди книжных стеллажей она меня и научила читать. Я развлекался тем, что листал книжки. И зачитывал, сначала по складам, то «Муху-цокотуху», то «Мойдодыра», а следом уже и почти бегло «Как ныне сбирается вещий Олег»… Потом, в первом классе, учительница даже переучивала снова читать по складам, чтобы был как все … Любил сказки, «Чука и Гека» и прочую детскую литературу. И историческую. К стихам никакого особенного интереса не было..

А как вы оказались в Новоселье?

Мама была из Ленинграда, а в Новоселье ее отправили работать после снятия блокады. И там уже и я родился. Отец мой был человеком тяжелым, запойным… Но он в прошел войну в пехоте с июня 1941 по апрель 1945, воевал и под Ржевом, и в Сталинграде, и в Харькове. Последнее ранение, в колено, получил при штурме Пилау (сейчас это Балтийск) и стал инвалидом…

Вы были единственным ребенком в семье?

Тогда был еще старший брат. Его, пятилетнего, эвакуировали с детсадом в глубокий тыл перед самой блокадой. А маму мобилизовали в трудармию и отправили в Казахстан. Она там отработала два года на лесопилке, потом искала моего брата по детдомам, нашла его в Вятке, что ли, и с ним вернулась в Ленинград. Но дом, в котором она жила, разбомбили, и ее направили сначала в Старую Руссу, а потом в Новоселье. Там я и родился.

После смерти Сталина мама стала добиваться возвращения в Ленинград. Но там работа была, а жилья не было, и мы поселились в Поповке, есть такая станция в пригороде. «Это что за остановка, Бологое иль Поповка», знаешь?

«А с платформы говорят: это город Ленинград». Знаю, я же выросла на книжке «Вот какой рассеянный».

Ты выросла на книжке, а я на этой станции. Сначала мы снимали у местных времянку, а когда родилась младшая сестра, мама перевелась из города в поселковую библиотеку, и нам дали комнату в коммуналке. Там мы и жили впятером. Потом мама выгнала спившегося отца, а потом меня призвали в армию… Вот именно в армии я и начинал красить стихи.

Красить?

Да. Одни художники говорят, что «пишут картины», а художник Барский — что «красит»! И я считаю, что стихи можно красить. В конце концов, я же Левитан (смеется).

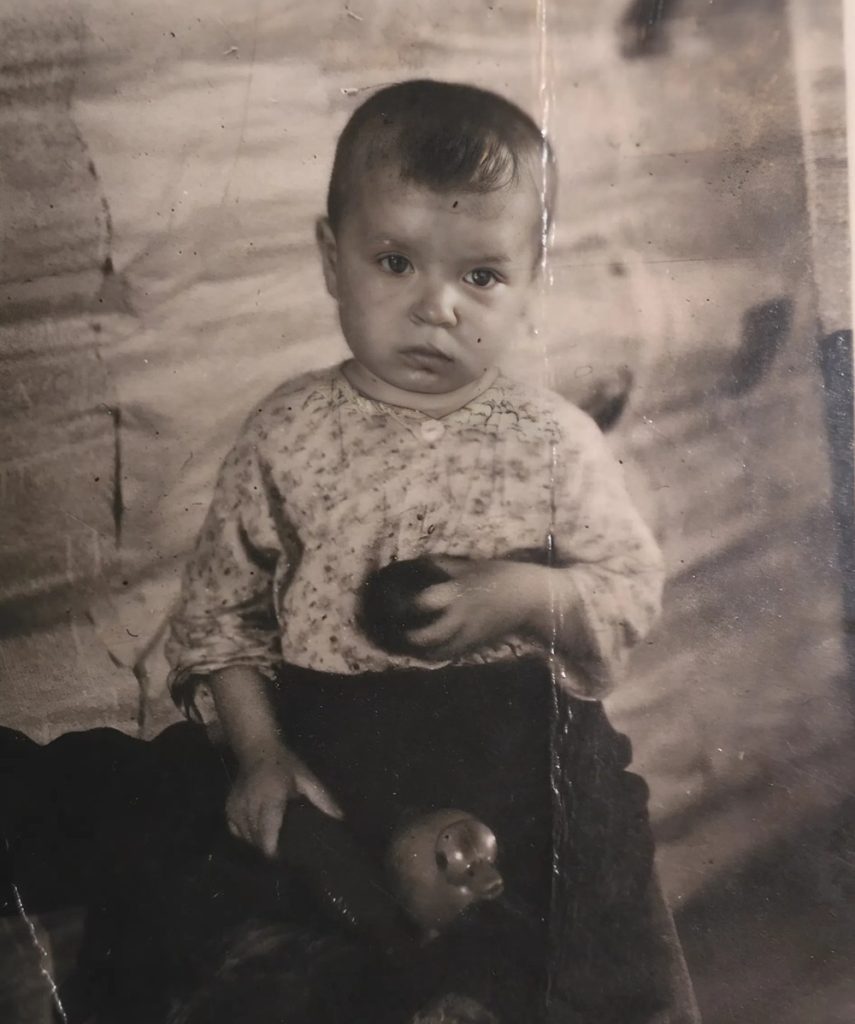

Олег Левитан в младенчестве

И о чем были стихи армейские? О тоске по дому или о любви к девушкам?

Ну да, о чем там пишут: о службе, о том, что «жди меня и я вернусь», о том, что «зимою холодно, а летом комары», о том, что «надрывалась осень серыми ветрами, золотые листья плавали по лужам». Друзья подговорили послать стишки в районную газету — и напечатали! Помню, мне прислали гонорар — 2 рубля 88 копеек. На эти деньги можно было купить бутылку водки и коробок спичек. Так я и сделал и отметил это дело с соратниками.

После этого меня печатали в других газетах и даже в московском журнале МВД (я служил в войсках МВД) — «К Новой жизни» (он так, вроде, назывался).

А тут еще мама, узнав про стихотворчество сына, стала присылать сборники поэтов, и в том числе «Всадники» Виктора Сосноры (про славян!), а я Древней Русью очень увлекался. И историей вообще, с самого детства. И под влиянием книжки я стал писать такие вот вирши:

Мечи рубили, как по маслу,

и люди падали пластами,

и предвкушая массу мяса,

орлы над битвой распластались.

Зверели люди и галдели,

в коней вонзали шпоры-корни,

но кони гибнуть не хотели

и на дыбы вставали кони.

Вставали кони морда к морде,

шел друг на друга, брат на брата

из-за случайной чаши меда,

случайно пролитой на платье (и так далее…)

Для двадцатилетнего пиита вполне прилично. Хотя непонятно, почему орлы, а не коршуны парили над битвой… Или вот еще из поэмы:

Я палач, на мне рубаха красная

и передник кожаный в крови.

Говорят, моя работа грязная,

только счастье птичкою — лови…

или

Я колода, дубовая плаха,

не дано мне судить или плакать,

А дано мне лежать на помосте,

ощущать позвоночные кости.

Голова бородой пощекочет

и прижмется горячей щекою,

Скажет вверх: «ваша власть, ваше право»

и покатится после направо.

или

Полыхают жарко гусли на кострах!

Больше гуслям тем народ не веселити,

больше радость в человецех не селити —

только страх!

Это уже была целая поэма в монологах про 17‑й век «Окаянные гусли»!

Вот с таким багажом я и вернулся из армии. Пришел в ЛИТО «Нарвская застава». Там было очень строго, принимали по конкурсу тайным голосованием, а вела занятия член Союза Писателей Нина Валерьяновна Королева. Меня приняли, и через полгода назначили обсуждение. Надо было распечатать подборку стихов, и я понадеялся, что сделаю это в Океанографическом институте, где тогда работал. Но машинку в последний момент мне не дали, не помню почему. В итоге на занятие я не пошел. А со следующего занятия Королева меня выгнала. Сказала: «Вы нас подвели, мы ждали, это подло и вам среди нас не место!». Я вышел за дверь и заплакал, как граф Хвостов.

Так было сурово в Питере у поэтов. Но у меня уже была группа поддержки: Костя Петухов, Володя Беспалько, Оля Бешенковская — они с моими объяснениями согласились, утешили и уговорили в следующем году снова подать на прием. И меня снова приняли, а вместе со мной еще двух новеньких — Сашу Комарова и Диму Толстобу. Мы с ними после ЛИТО попили в мороженице сухого вина, почитали друг другу свои стихи и подружились. Оказалось, что на всю жизнь! Потом ребята организовали на заводе «Электроприбор», где они работали, свое литобъединение и позвали вести его Александра Семеновича Кушнера. И это дивное ЛИТО существовало с 1973-го по 1978‑й год. Приходили разные ребята: Володя Добряков, Алла Михалевич, Женя Юшков, Ира Знаменская, Ира Моисеева, Саша Танков, Леша Пурин…

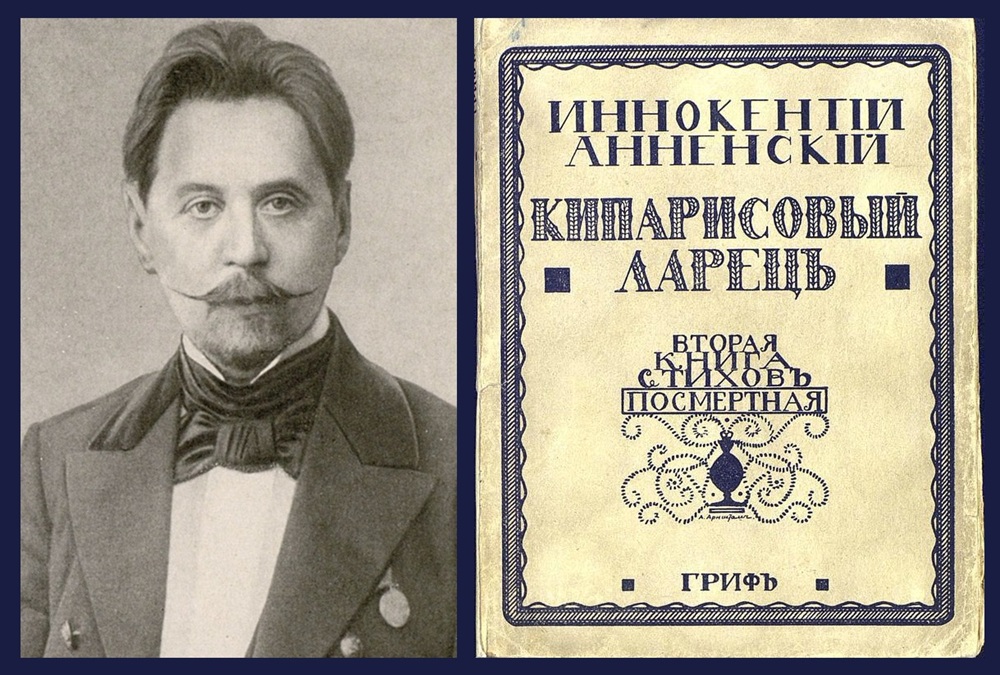

Кушнер, который ранее долго работал учителем в вечерней школе, умел найти общий язык со всеми, при этом мы все говорили ему «вы», и он говорил нам «вы», и отношения между нами были самые теплые. И вот так мы с ним проводили обсуждения наших творений или знакомились с Анненским, Мандельштамом, Блоком и многими другими замечательными поэтами…

Он очень многому нас научил. Он разбирался в поэзии так, как мало как кто разбирается…

Олег Левитан в армии, принимает присягу. 1964 год.

А какие советы он давал? Что-то осталось в памяти?

Главное не советы, а приобщиться к атмосфере поэзии, научиться ее любить и понимать.

А как ваша эстетика менялась, как вы отходили от «палача в красной рубахе» и прочих исторических тем?

Палачей и скоморохов уже не было. Мне еще Королёва сказала, что надо взять псевдоним, чтобы про них писать. Мне мою фамилию было жалко, и я древности оставил в покое. А Кушнер умел удивительно просто и неожиданно писать о сегодняшних вещах: «Кто тише старика, попавшего в больницу, в окно издалека глядящего на птицу?» или вот это умение описать предмет: «Вода в графине — чудо из чудес, прозрачный шар, задержанный в паденье!». Или вот еще одно, из самых известных:

Расположение вещей

На плоскости стола,

И преломление лучей,

И синий лёд стекла.

Сюда — цветы, тюльпан и мак,

Бокал с вином — туда.

«Скажи, ты счастлив?» — «Нет». — «А так?»

— «Почти». — «А так?» — «О да!»

В какой-то степени и на меня это влияло, вот хотя бы на эту зарисовку:

В нашей комнате шкаф поселился!

Он сперва в магазине пылился,

а теперь он пылится у нас —

необъятен и мрачен, как бездна,

как сосед из второго подъезда —

две замочных дыры вместо глаз.

…

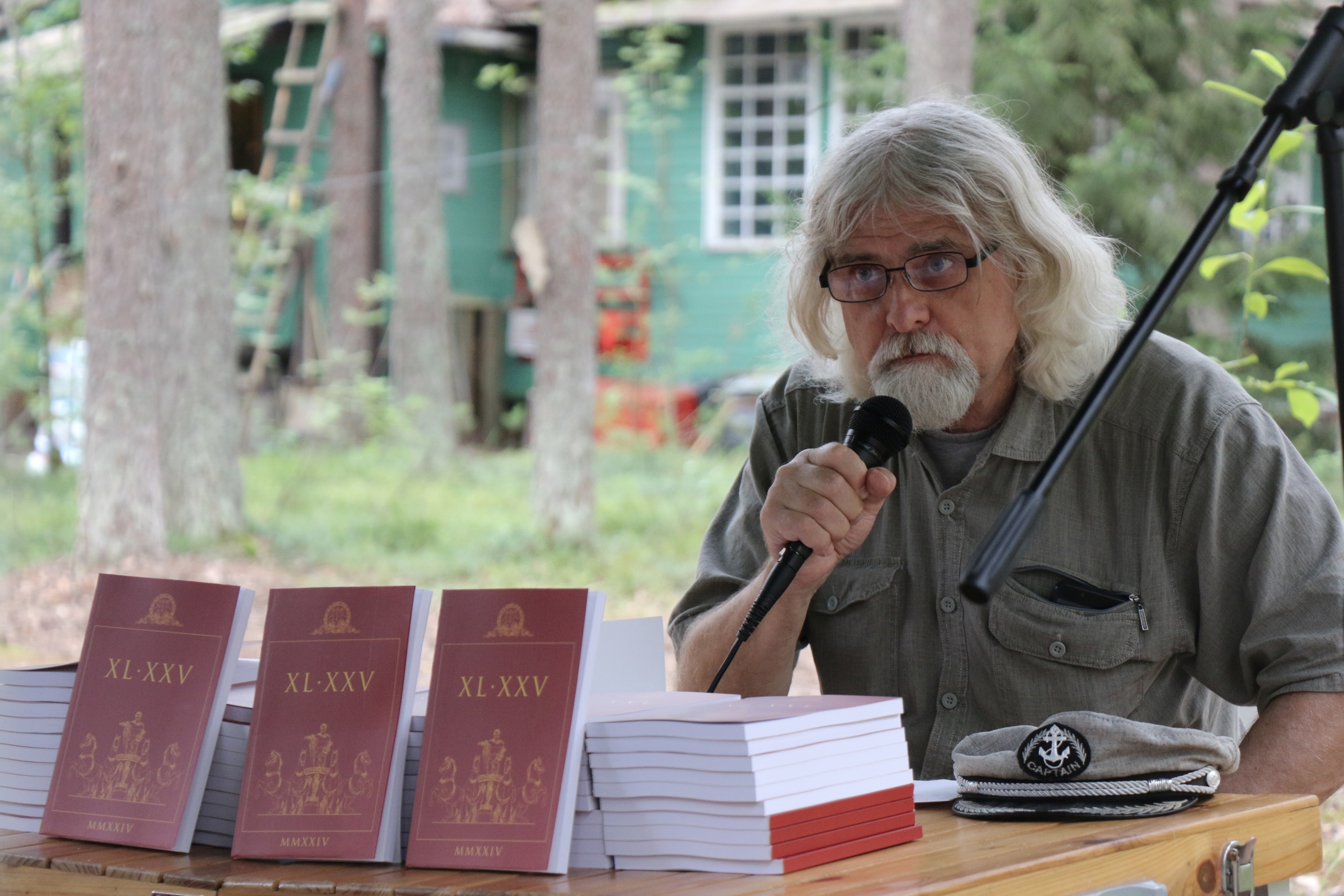

Помните, как издавали свою первую книгу?

В 1976 году я участвовал в Северо-Западной конференции молодых писателей, где меня рекомендовал на издание книжки. А тут в Смольном решили, что поэтов слишком много и надо молодежь надо издавать кассетами — отдельными полуторалистовыми книжками по пять авторов, но под одной каемочкой… В нашу кассету, которую готовило издательство «Советский писатель», попали я с книгой «Возвращение», Михаил Яснов, Александр Комаров, Ирина Знаменская… Была бы славная кассета, но потом Яснова и Комарова забрали в от нас в кассету, которую уже должен был выпускать «Лениздат». И их обоих тут же из нее выкинули. И на три-четыре года перекрыли дорогу в литературу. До сих пор грущу, вспоминая. А нам добавили кого попроще. В итоге наша кассета вышла в 1982 году. И я подал заявку в Союз писателей, и вступил в 1984‑м.

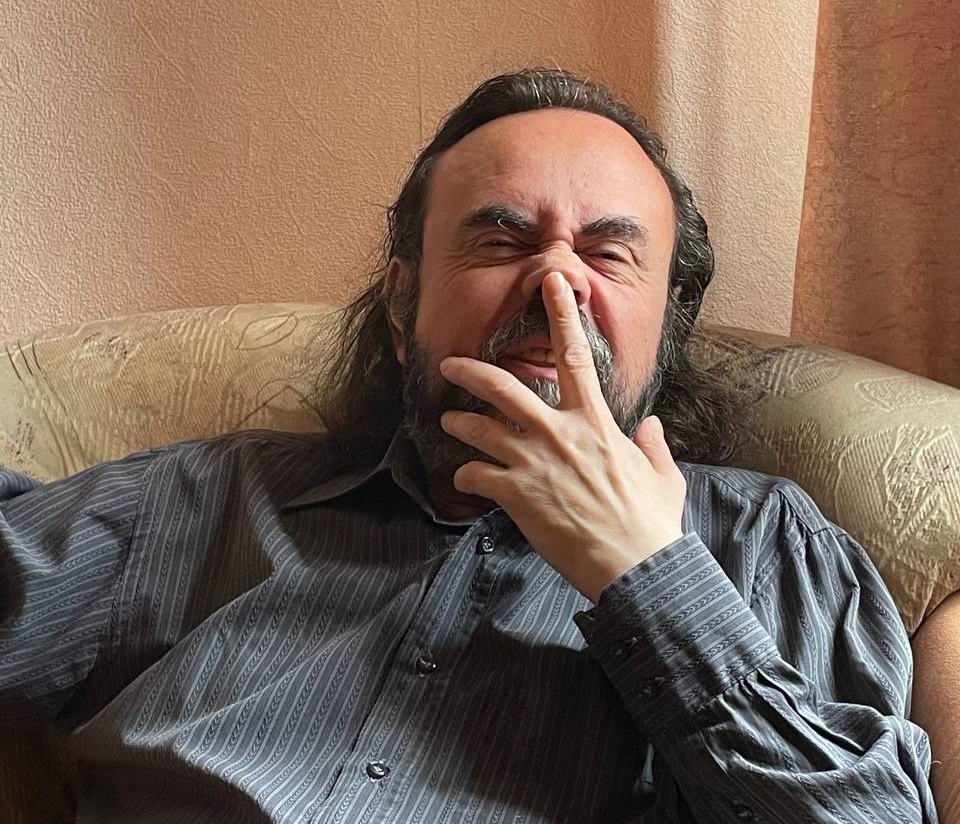

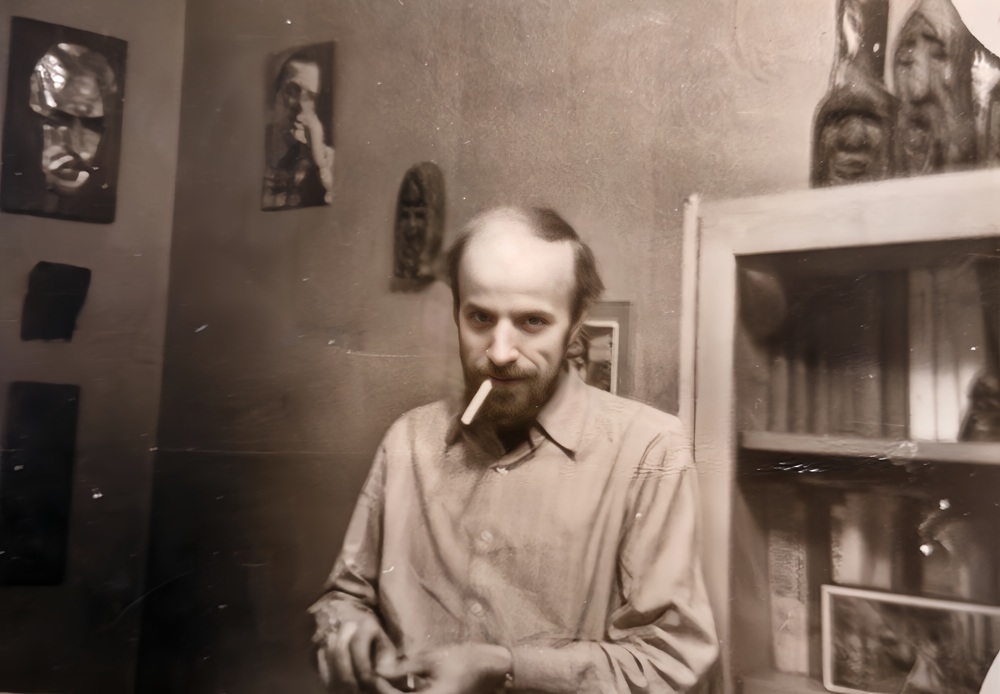

Олег Левитан в своей квартире в Поповке, 1970‑е.

И вы тогда почувствовали себя профессиональным литератором и стали заниматься только поэзией?

Я так не умел, и по редакциям ходить не любил. Я же технарь. Учился в радиополитехникуме, который на Светлановской площади, я его даже строил… Нас до 4‑го курса часто посылали туда помогать строителям, таскали носилки с кирпичами или цементом, шлифовали полы на этажах… Когда будешь на Светлановской площади, обрати внимание на буквы «Радиополитехникум»: «Р» и «А», я лично помогал устанавливать (смеется).

Впрочем, учился я плохо, поскольку был уличным подростком, допрогуливал, что меня отчислили, и я отправился работать на завод, потом в армию, и восстановился, поумнев, в техникуме уже после нее, а через год чуть ли не с красным дипломом выпустили. Распределили в Океанографический институт на 22 линии В.О.. Получил должность техника в лаборатории аэроокеанографии, а потом стал старшим техником, инженером… Готовили аппаратуру, летали на самолетах над нашими морями, измеряли соленость, температуру, и всякое такое…

А потом подался в рыбаки. И там уже начал писать более серьезные стихи. Я считаю, что моя первая публикация — это стихотворение «Акула» в альманахе «День поэзии» 1973 года.

Мы выловили крупную акулу,

а думали, что скумбрии косяк.

Акула побрыкалась — и заснула,

издохла, значит, так ее и сяк!..

И сразу на корме, как в зоопарке —

толпа, и негде яблоку упасть,

и кто-то там пихал акуле палку

в свирепую ощеренную пасть.

И целясь в наши бронзовые скулы,

бесстрастно щелкал аппарат «Зенит» —

старпом, матрос-лебедчик и аку́ла;

аку́ла и котельный машинист…

А боцман — точно рыцарь из Ла-Манчи,

тощой мужик лет сорока семи —

акулу оседлав, упрямо клянчил:

— А ну, а ну, вот та́к меня сыми! —

Сквозило. Вечерел в сторонке айсберг.

Рыбацкий пес привычно блох искал.

И капитана молчаливый абрис

уже не раз на мостике мелькал…

И уделив потехе час, не боле,

решив убрать все лишнее с кормы,

чудовище смайнали тросом в море:

Плыви, мол, остальных акул корми!..

И вдруг — с веселых лиц улыбки сдуло.

И боцман, оглянувшись, побледнел!

…Акула — наша дохлая акула —

вильнув хвостом,

исчезла

в глубине…

В итоге написалось довольно много стихов на морскую тему. Тут как-то пришлось читать на творческом вечере, так их чуть ли не на час хватило.

А как вас занесло в рыбаки?

Сердечные дела, избранница полюбила другого, переживания… Я уволился из института, весной уехал в экспедицию с геологами на север, а осенью по случайному знакомству устроился в рыбную контору. Два года ловил рыбу в Атлантике, потом остался в порту и работал электриком лет сорок — прямо до нашего с тобой знакомства.

В плавании, 1970‑е

Следующая книжка, «Взгляд», вышла еще при Советском Союзе?

Да, в 1989‑м году .И подразумевалось, что года через два-три член Союза Писателей может снова издаться. Но страна развалилась, началась борьба за выживание… Не до стихов было. Много работы, мало денег, семья, ребенок, потом стал дачу строить… Крутился, как все. Потом семья уехала в Америку, а я остался…

И следующую книгу сложил уже к 2015 году. Раньше не издавал, потому что помнил еще те времена, когда поэту деньги платили, а не он сам платил издательству. Но в Союзе Российских писателей мне дали грант, и вот появилось «Дорожное эхо».

А сейчас вы пишете? Я знаю, что некоторые поэты закрывают эту тему с возрастом. Соснора, например, сказал, что после семидесяти ни строчки не напишет, это неприлично… А вот Кушнер считает, что стихи — это дневник поэта, и сих пор выпускает новые сборники.

Ну, я себя с большими поэтами не равняю. У Кушнера стихи действительно — дневник поэта. Потому что, он человек всегда очень дисциплинированный и дай ему Бог здоровья побольше!.. А у нас, грешных, то не пишется, то жена ушла, то соседи перфоратором стену долбят, то, как поэт Юра Игнатьев писал: «Бессонница машет крылами в окне. Не спится. Не спится. Не спиться бы мне…». Так жизнь и проходит. Стихи молодого Сосноры я в юности любил, да и сейчас люблю, а поздние его стихи были мне уже не близки. Но, может, и мне пора, как Сосноре. Тем более, что мне уже 80…

Как рождаются стихи? Вот, например, «В метро» или «Баллада о собаке»…

Часто это реальные истории. Писатель должен уметь описывать жизнь, тем более поэты. Там, где прозаик пять страниц бы «накрасил», мы можем ограничиться двенадцатью-двадцатью строчками. Поэтому «Метро» придумано в метро, а «Баллада о собаке» — глядя на грустную собаку на ялтинской турбазе. Но стихи приходят не только из реальной жизни. Вот приснились однажды строчки: «А по сирой, по заплаканной дороге — по колдобинам колдунья ковыляет…», и я, проснувшись, накрасил стихотворение «Осенний сон».

Развиднелось. Вышел месяц бледнорогий.

Печи топятся в домах. Собака лает.

А по сирой, по заплаканной дороге —

по колдобинам колдунья ковыляет…

В глине вязнет посошок. Шаги со всхлипом.

Вот идет она деревней, а за нею —

то береза разжелтеется, то липа,

то осина с кленом разом покраснеют.

Вот идет она к забору, за которым

дом со ставнями, где я лежу в постели.

Посошком стучит в ворота по запорам:

«Эй, откройте! Ночью птицы улетели!

Не живет ли здесь чужак с душой из камня?

Нынче птицы за сто верст такого чуют.

Дайте глянуть на него хоть в полглазка мне!

Вам помочь, да и ему помочь хочу я…»

Ей хозяйка отвечает: «Постояльцем

я довольна, уходи, нечиста сила!»

А она в глаза ей глянула и пальцем —

узловатым, крючковатым — погрозила.

И сказала: «В раззолоченные чащи

не сегодня-завтра стужа прокрадется.

Не глядеть бы вам на свет былого счастья,

как на звезды из глубокого колодца!»

Я проснулся, удивившись сновиденью.

Я подумал: «И приснится же такое!»

Сигарету закурил, пришел к сужденью:

«Это все от духоты. Окно открою…»

И увидел… Утро. Месяц бледнорогий.

Печи топятся в домах. Собака лает.

А по сирой, по заплаканной дороге —

по колдобинам колдунья ковыляет…

За что вас ругали и хвалили?

Не ругали, собственно, ни за что. Хвалить не хвалили, но дозволяли печататься. Были и казусы! Мне редактор «Авроры» Левинский рассказывал в 1985 году, что главный велел мою подборку из номера вынуть. «А в чем дело?» «Понимаешь, Леня, — говорит главный, — у нас майский номер посвящен Великой победе, и мы уже печатаем дневники Эренбурга!». — «Ну и что?» — «Ну, как, ты же слышал, что у Гитлера были два личных врага — Эренбург и Левитан?» — «Так это же совсем другой Левитан!» «Вот в этом все и дело!» — сказал главный.

И вынули. В конце года напечатали.

А всего дороже, что были люди, которые меня поддерживали. Рекомендацию на издание первой книжки мне давал Глеб Семенов, рекомендации для вступления в Союз Писателей — замечательные поэты-фронтовики Сергей Давыдов и Семен Ботвинник, а многоопытная Наталья Грудинина посоветовала еще взять рекомендацию у кого-то из московских поэтов, чтобы точно в Союз приняли. И Володя Ведякин, с которым я в литинститут поступал, привел меня к Николаю Старшинову, главному редактору московского альманаха «Поэзия»… Тот говорит: «Прочитайте что-нибудь». Я прочитал:

Милейший кот, намойте нам гостей!

Пожалуйста, ведь вы уже поели,

а у гостей есть уйма новостей!

Мы б посидели, выпили, попели…

И кот сигает в кресло прямиком,

и — сходу — снисходительный, как ментор,

наслюнивает лапу языком,

проникнувшись серьезностью момента!

И я — всерьез! — на эту ворожбу

смотрю и представляю, как сейчас вот —

у друга мысль ворохнулась во лбу:

«Заехать, что ли, видимся не часто?»

А вот второму — вспомнилось о том!

Решил зайти за третьим и четвертым!

Давайте все! Мы вас с моим котом

прекрасно встретим! Час езды, чего там!

А если кот талантлив, то и та,

что и сейчас, нет-нет, да и приснится,

возьмет, да и заявится в места

забытые — к былому прислониться!

И буду ждать гостей я дотемна.

И лишь когда опять все станет ясно —

я закурю. Налью себе вина…

И выгоню кота — за тунеядство.

И за это стихотворение Старшинов тут же написал мне рекомендацию. И несколько лет еще в своем альманахе печатал..

Как вы считаете, какие ваши стихи нужно прочесть, чтобы что-то важное понять о вашей поэзии?

Ну вот, например:

Девятнадцатый век — он как будто за тонкой стеной!

Динь-динь-динь — колокольчик в Тригорское, в Болдино, в Линцы…

Гром сражений. Балы. Размышленья о жизни иной…

Декабристы, поэты, студенты, купцы, разночинцы…

Строчки писем, стихи, протоколы в архиве сыскном —

в них страдают и любят, печалятся и острословят…

На дуэли спешат и сидят в карантине чумном,

ждут вестей из Хивы и гремучие смеси готовят…

Им самим все музыка минувшего века слышна —

бунты, казни, реформы… Мыслители и лиходеи…

Через сотню-то лет — так легко понимать времена!

Современником быть, на себе выносить — потруднее.

Но я видел во сне двадцать первого века закат!

Все узнали про нас там, все шифры прочли и чернила.

Жаль услышать нельзя, что они там про нас говорят —

только б все это было, о, только бы все это было…

Банальный вопрос, но все же… Поэзия — это что?

Конечно, чудо! «Давай ронять слова, как сад янтарь и цедру…», «Девушка пела в церковном хоре…», «Послушайте! Ведь если звезды зажигают…». Поэзия может быть в качестве сюжетного хода, в интонации, звукописи или просто между строчек проскочить … «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я»… «Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад». Замечательно! Походя. И на века остается!

Беседовала Юлия Медведева