Впервые я увидела Наталию Перевезенцеву на одном из литературных вечеров в Центре современной литературы и книги, где она читала свои стихи. Мы никогда не встречались раньше, но голос ее был мне странно знаком. Я слушала ее и мучительно пыталась понять: откуда я знаю этот голос? Как будто близкий человек разговаривал со мной стихами…

«…Имперские блистательные сны,

которых не коснется археолог —

все, что осталось вам…

Как всех, кто пережил

мгновенья славы и года позора,

не лавр венчает вас — сурепка, девясил,

шиповник, может быть…

Но в поздних разговорах

на берегу залива, дотемна,

когда гроза подходит круговертью,

опять всплывают ваши имена

и пахнет славой, порохом и смертью»

– читала поэтесса. И тут меня осенило: я же слышала этот голос по радио, в передаче «Прогулки по Петербургу»!

– Наташа, я, наверное, не первая, для кого твой голос стал практически родным, ведь у «Прогулок по Петербургу» множество поклонников. Расскажи, как ты попала на радио?

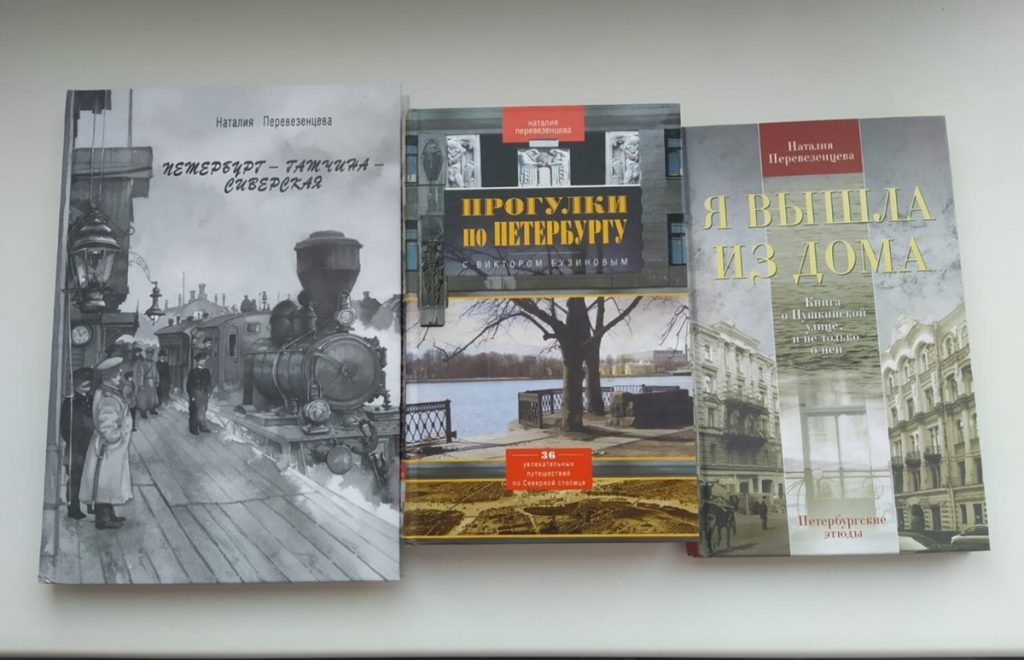

– На радио я попала благодаря замечательному радиожурналисту Виктору Михайловичу Бузинову. Его «Прогулки по Петербургу», на мой (и не только на мой) взгляд, были событием. Малоизвестные факты из истории города, интереснейшие беседы с людьми, влюбленными в Петербург – и почти репортажная форма подачи, четкая привязка к месту, о котором идет рассказ. Подлинные звуки – звон трамвая, слова случайного прохожего, шум дождя создавали удивительную атмосферу доверия. Все, кто работал с Виктором Михайловичем, отмечали, как уважительно слушал он своего собеседника, как точны были его вопросы и комментарии. Вот и мне выпали честь и радость совершить вместе с Виктором Михайловичем более пятидесяти прогулок по любимому городу. Где мы только ни побывали: и на Аптекарском острове, и в Семенцах, и в Сестрорецке… Поднимались на Дудергофские высоты, спускались в подвалы Гостиного двора… Некоторые из наших путешествий я собрала в книгу «Прогулки по Петербургу с Виктором Бузиновым», вышедшую в 2014 году.

После смерти Виктора Михайловича идея прогулок по Петербургу не пропала, ее реализует журналист Татьяна Путренко на Радио России. Каждую пятницу мы с ней отправляемся в путешествие по городу. И опять открываем для себя и для радиослушателей что-то новое, или напоминаем о незаслуженно забытом.

– Мы с тобой родились и выросли в Ленинграде. Формула «Петербург–Петроград–Ленинград» была нам знакома с первого класса. Но по-настоящему я ощутила эту связь, когда прочла «Преступление и наказание» и отправилась гулять по городу, повторяя маршруты Раскольникова: Столярный переулок, Садовая, Большая Подъяческая… Было ли с тобой что-то похожее? С чего начался твой интерес к истории города?

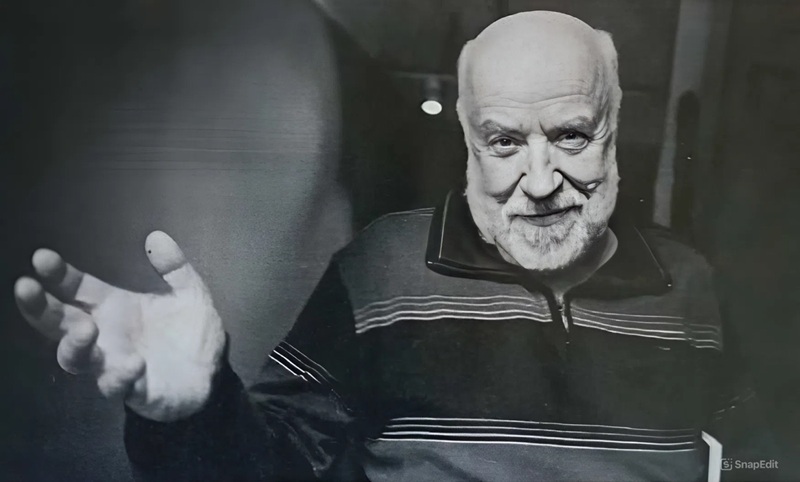

– Здесь я должна вспомнить моего отца Анатолия Тимофеевича Перевезенцева. Он был инженером, строил корабли, был награжден за свой труд орденами и медалями. И при этом круг его интересов мне казался поистине необъятным. Он самостоятельно изучал латынь, чтобы читать в подлиннике античных авторов (немецким владел свободно). Превосходно разбирался в живописи, писал стихи, прекрасно рисовал. Когда возникал какой-нибудь вопрос, я говорила «спрошу у папы», и друзья уже подсмеивались надо мной, но не было случая, чтобы он чего-то не знал. И, конечно, такой человек не мог пройти мимо истории своего родного города. Мои первые «прогулки» (не на радио, конечно) начались, когда мне было десять лет. Естественно, с папой. Уже лет в четырнадцать я завела картотеку по домам тогда еще Ленинграда. Записи там были самые разные, например: «Большая Морская, 19. Цветочный магазин Эйлерса. Здесь Александр Блок покупал цветы». Вообще, в художественных книгах и мемуарах я больше всего любила примечания, особенно подробные, в конце книги. Так мое первое знакомство с библейскими и евангельскими сюжетами произошло, благодаря примечаниям… к многотомнику Марк Твена. А какая радость была ходить с папой в Эрмитаж! Причем удовольствие было обоюдным, потому что он любил показывать, объяснять, а я – слушать. Так что, если я что-то знаю и чем-то интересуюсь – этим я целиком обязана своему замечательному отцу.

Анатолий Перевезенцев с дочерью Наталией

– Расскажи о своем первом очерке/статье о городе.

– Мой первый петербургский очерк был о доме на Пушкинской, бывшей гостинице «Пале-Рояль», ставшей «домом с многонаселенными коммунальными квартирами». Здесь жила моя бабушка, певица Татьяна Малина, здесь я провела свое детство. Но до этого, еще когда Петербург звался Ленинградом, было написано стихотворение «Пале-Рояль»:

Дом, имеющий имя, грузный дом угловой,

с голубями своими, с коммунальной стряпней,

с коридорной системой, уходящей во тьму,

с ностальгической темой – но о чем, не пойму.

Шулера и актеры, населявшие дом,

литераторов споры за дешевым вином.

Папильоток дрожанье, взгляд накрашенных глаз…

Никакого названья не имеет рассказ.

Тяжело рассветает в Ленинграде всегда.

Новый век подступает, как большая вода.

Эти грозные воды, не текущие вспять…

А богемной свободы мне уже не понять…

Но, дворцы и фасады заучив наизусть,

проходя Ленинградом, в Петербург оглянусь.

И шарманочка взвизгнет, и замру у воды,

неприкаянной жизни различая следы.

Той, что плакала, пела, суетилась, лгала,

ничего не сумела, а всего лишь – была…

Но закончена тема, оборвалась строка,

петербургской богемы пересохла река.

– Ты много лет прожила на Пушкинской улице. Именно там родилась твоя книга «Я вышла из дома». Когда ты работала над книгой, погружаясь в историю знакомых до последней трещинки соседних домов, случались ли какие-то открытия? Что поразило больше всего?

– Открытий, поразивших меня, было множество. Небольшая, всего двадцать домов, Пушкинская улица оказалась просто заповедником истории, если можно так выразиться. О каждом из домов было что рассказать. Как следила охранка за членом партии эсеров по кличке «Невский», жившем в номерах Пименова доме №1. О том самом «Невском», которого мы знаем как писателя Александра Грина. Или как жила в доме №2 несчастная полусумасшедшая Антонина Чайковская. И писала письма с просьбой о встрече своему великому мужу, который так и не пришел к ней, хотя жил в том же доме. Или взять дом №9, связанный уже с почти современной историей. Гостеприимная семья Штейнбергов, воспоминания о ней Глеба Горбовского, Евгения Рейна… И, конечно, связанные с этим домом стихи. А в дом №17 приходил к своему другу Борису Синани молодой Осип Мандельштам. Ну, а про свой дом №20, гостиницу «Пале Рояль», или, как говорили тогда, «большой меблированный дом», я могу рассказывать бесконечно. Тут жили Федор Шаляпин и Мамант Дальский, Глеб Успенский и Александр Куприн, молодой Маяковский и несчастная Ольга Палем… А гости «Пале-Рояля»? Зинаида Гиппиус, Александр Блок, Федор Сологуб, Александр Бенуа. Можно завесить весь фасад мемориальными досками. И представить только, что некоторые события могли происходить… в моей комнате, например. Вот где настоящая связь времен!

И как обидно и больно мне, что застала я, можно сказать, конец «Пале-Рояля». Вечные протечки, три пожара, полчища тараканов, осыпающиеся потолки… Мой последний год жизни в «доме с многонаселенными коммунальными квартирами» был почти борьбой за выживание. Но все равно снится мне «Пале Рояль», и к моей новой благоустроенной квартире у меня только одна претензия – она не на Пушкинской улице.

“Пале-Рояль” на Пушкинской улице

– Наш город очень большой и продолжает расти. Районы сильно отдалены друг от друга. Бывшие окраины становятся почти центром. Какие главные отличия ты видишь и ощущаешь, бывая на севере и на юге города?

– Ну, начать с того, что понятия Севера и Юга в масштабах Петербурга очень расплывчаты. И Север разный, и Юг разнолик. Конечно, юг Петербурга интереснее и в ландшафтном, и в историческом отношении. Взять хотя бы бывшую Петергофскую дорогу, нынешний проспект Стачек, переходящий в Петергофское, а затем в Санкт-Петербургское шоссе. Здесь и высокий берег древнего Литоринового моря, и остатки старинных имений и парков, и бывшие великокняжеские и царские резиденции. Многое, конечно, утрачено – последствия войны и неразумной человеческой деятельности в мирное время. Но с помощью сохраненного наследия пространство как-то организуется, не становится обезличенным. И старинные названия тому способствуют. Так панельный дом на берегу Шереметевского пруда уже не просто «машина для жилья», он приобретает некую индивидуальность. И трамвайная линия, проложенная вдоль шоссе, идет по линии ОРАНЭЛы – Ораниенбаумской электрической Серо-западной железной дороги, построенной еще в 1910 году. А ведь звучат еще названия усадеб: «Александрино, Знаменка». И Привал не просто так назван Привалом. Даже забавное название трамвайной остановки «Форель», бытовавшее еще в 1960‑е годы, имеет свою историю. Там, где сейчас Центр культуры и досуга «Кировец», находилась долгое время лечебница для душевнобольных (перестроенная из дворца, созданного Растрелли и приспособленного для новых целей, возможно, Иваном Старовым). До революции лечебница называлась больницей Всех Скорбящих Радости, а после ее переименовали в честь швейцарского невропатолога Огюста Фореля. Но народ швейцарского ученого не знал, и фамилия его стала ассоциироваться просто с рыбой.

А вот север дает меньше пищи для обращения к истории. Конечно, мы знаем название, скажем, Веселый поселок, но мало кто сможет рассказать о немецкой колонии Люстдорф, существовавшей на этом месте.

Но опять-таки повторю: у каждого свои отношения с городом. И многие жители Приморского района (север) не согласятся, что их район почти лишен индивидуальности. Да что говорить, вот пример: ты сама знаешь окрестности метро «Удельная», малоэтажную застройку, зеленые улицы – почти пригород. И об этом районе, конечно, есть, что рассказать, хотя бы вспомнить былую дореволюционную дачную жизнь.

– Ты, как любой историк, археолог, краевед, – хранитель памяти. Всем своим литературным трудом ты способствуешь сохранению памяти о городе, об ушедшей эпохе, выстраивая своеобразный мостик из прошлого в будущее, для следующих поколений. А что может сделать простой житель Петербурга для сохранения исторической памяти, чтобы связь поколений не прерывалась?

– Во-первых, эту самую память иметь. И постараться передать свой опыт, знания и любовь следующему поколению, не боясь нагружать юные мозги пока что непривычной для них информацией. Буквально вчера я прочла предисловие к одной краеведческой книжечке, написанной блогером Инстаграма. Там говорится следующее: «Большинство читателей Инстаграма – молодые, занятые люди. Им некогда тратить время на чтение толстых краеведческих книг, а вот короткие заметки воспринимаются легко и с большим интересом!» Вообще-то предки наши возразили бы, что без труда не выловишь рыбку из пруда. И почему-то «тратили время» на чтение толстых книг. И становились знатоками не только своей профессии, но и далеких от нее областей. И это не было просто потребление информации. Книги учили сопоставлять свой опыт с чужим, соглашаться или отказываться от него – словом, думать. Этому не научит никакой Инстаграм.

Иногда историческая память проявляется в мелочах. Например, вставляя новые рамы в старые окна, позаботьтесь, чтобы снаружи они не слишком отличались от прежних, родных. Пусть это даже будет немножко дороже.

– Что хотела бы пожелать «молодым и занятым», идущим за нами?

– Помнить слова Сальвадора Дали: «Для начала научитесь рисовать и писать, как старые мастера, а уж потом работайте, как сочтете нужным, – и вас всегда будут уважать». Короче: «Знать и помнить – а уже потом – делать».

Беседовала Галина Илюхина