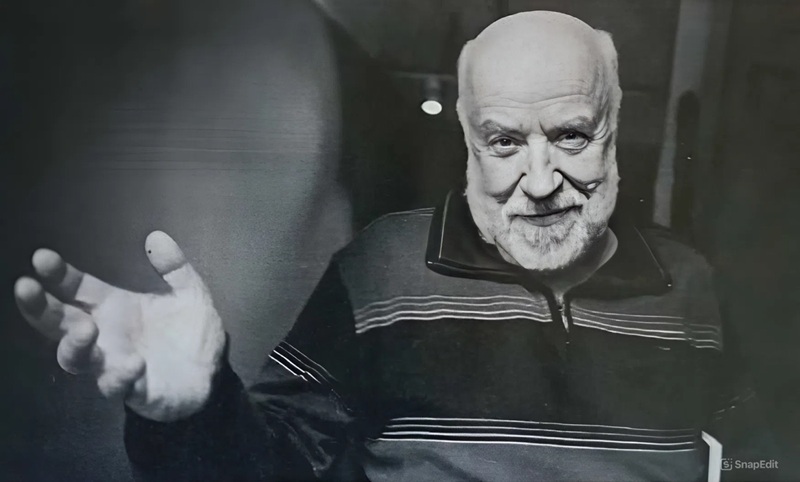

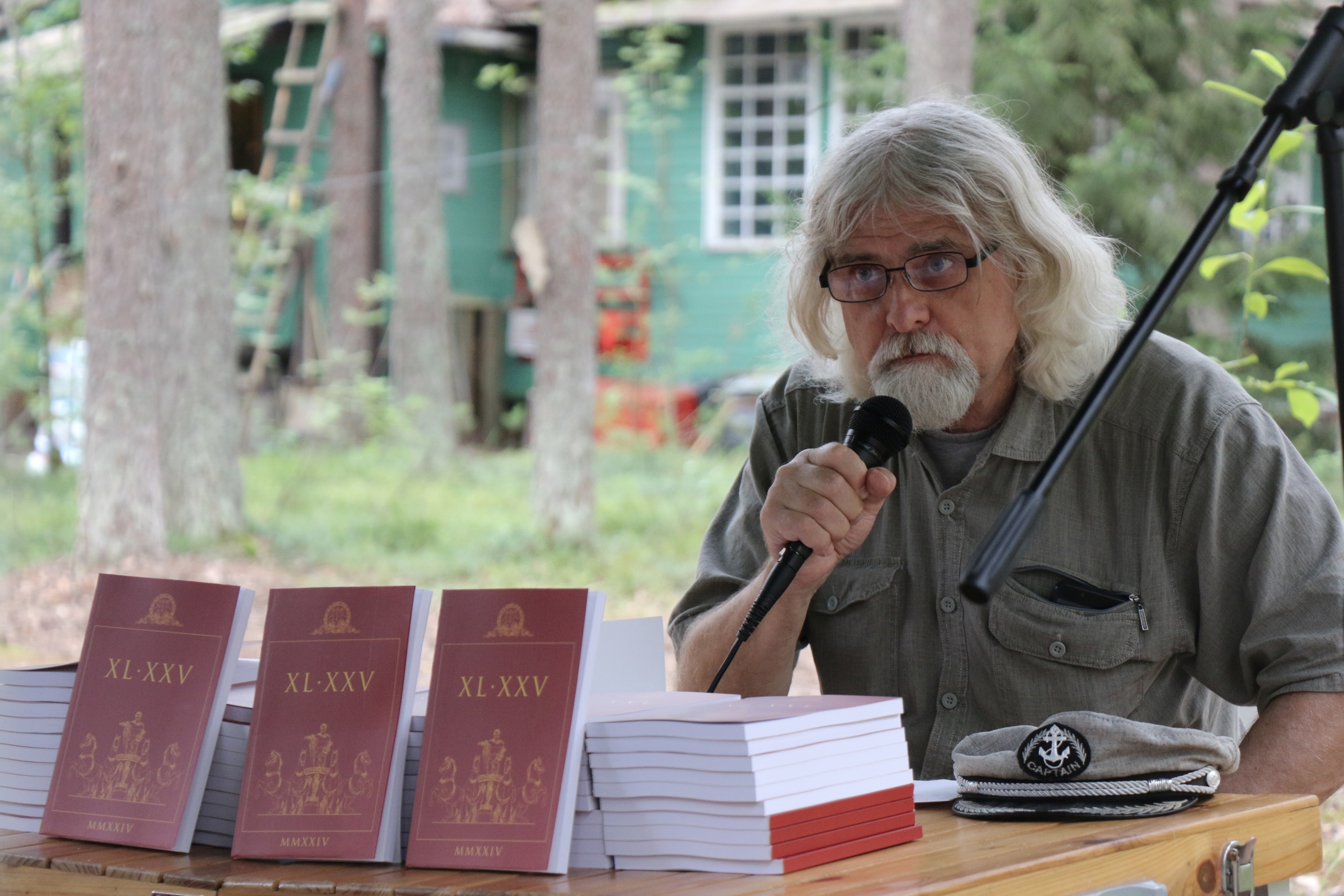

О феномене петербургской поэзии разговариваем с Германом Титовым, главным редактором харьковского журнала поэзии «Лава» (2009–2014 гг).

Сколько лет вы живете в Петербурге? Ваше ощущение этого города?

Я постоянно живу в Петербурге уже одиннадцать лет. До этого периодически, набегами литературного номада, бывал здесь в первой половине девяностых, и, надо сказать, город очень, очень изменился за это время. Из традиционно полузаброшенного и депрессивного «города Достоевского» (выражаясь, конечно, очень условно) Петербург превратился в достаточно динамичный и жизнерадостный туристический центр, а пресловутая «депрессивность» рассредоточилась по укромным уголкам и местам, которые ещё надо поискать. Петербургскую топонимику, историю улиц, зданий, садов etc, я достаточно бегло знал ещё до окончательного переезда, поэтому встреча с городом для меня оказалась просто окончанием разлуки. Репатриацией. Мой прадед уехал из Петрограда на Юг в начале 1921 года. А я вернулся. За него, в том числе.

Петербургская поэзия — существует ли таковая, и если да, то каковы ее признаки (пусть это прозвучит и субъективно)? Что останется, если убрать топонимику?

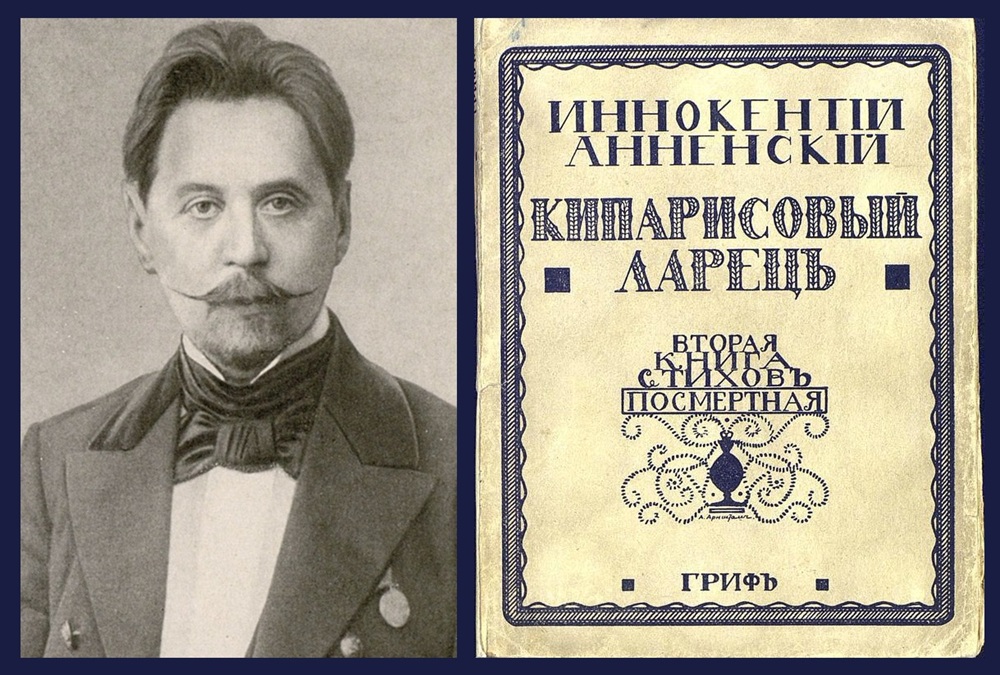

Петербургская поэзия существует, конечно же, и это довольно сложно отрицать. Другое дело, что она многообразна и подчас ускользает от прямых определений и обобщений. Но это, скорее, её достоинство. И весьма существенное достоинство современной петербургской поэзии – то, что она вышла, наконец, из-под метафизического омофора Бродского. И идёт своим путём. Каким же? Думаю, объективно это смогут описать уже наши условные наследники. Кстати, ведь и Хармс, и Вагинов, и Роальд Мандельштам настолько же петербургские поэты, насколько таковыми можно почитать Гумилёва, Осипа Мандельштама и, снова, того же Бродского. Я бы не стал вычитать топонимику из текстов петербургских авторов и, тем паче, поэтов, пишущих о Петербурге, но и без топонимики в сухом остатке всегда остаётся невербальный привкус главного города небесной России. Возможно, более русского, чем нынешняя Москва.

Поменялось ли что-то в вашей поэзии, когда вы переехали в Петербург?

Я уже говорил здесь, что свой окончательный переезд в Петербург воспринял, скорее, как репатриацию. Но, тем не менее, моя поэтическая феноменология, как мне теперь кажется, очень изменилась после переезда. Южные краски вообще более импрессионистичны и футуристичны. Север же по своей природе более сдержан. Слова и краски здесь больше сопрягаются друг с другом, чем с безответственной капризной фантазией артиста. Иллюстрации Ивана Билибина к русским сказкам оказались весьма реалистичными, максимально достоверными, рисунками.

Приведите один из ваших текстов, который вы можете назвать петербургским по стилю (или по духу).

Этот текст был изначально, не без некоторой иронии, стилизован под петербургскую поэзию, а также является некоторым оммажем ленинградской школе поэтического перевода. Итак:

Кормить кота, и ничего не трогать —

Первейший чин земного бытия,

Единственная верная дорога,

Где нет ни обольщенья, ни вранья.

Нет обещаний, поздних писем, ветра

Ночных дорог, и расставаний нет,

На этих берегах довольно света,

Чтоб солнцу игнорировать рассвет.

Чтоб не бродить от Пряжки до Фонтанки,

От Мойки до канала и моста;

Нет никакого смысла в перебранке

Буксиров на Неве. Корми кота.

Не выходи из дома без таланта,

Не порицай Жозефовых длиннот,

Не повторяй ошибок эмигранта,

Корми кота. Не критикуй Синод,

И не брани Сенат, храни присягу

Своей несуществующей стране.

Корми кота. А поведут к оврагу,

Не отступай, храни её вдвойне.

Корми кота, как, верно, делал Киплинг,

Над бездной, на войне, весь долгий век,

Останься верен вдовствующей скрипке,

Тогда, my god, ты будешь человек.

С той стороны — Васильевский и Биржа,

За гранью забытья и бытия,

Прекрасней Авалона и Парижа

Весенняя империя твоя.

Там Ксении часовня с чудесами,

Румянцова победная игла,

За линиями там, за адресами,

Истории несбывшаяся мгла.

С той стороны — владенья Прозерпины,

А ты ведь жив, такое озорство.

И, оставляя вечности руины,

Корми кота. Не трогай ничего.