О петербургской поэзии беседуем с молодым поэтом Алексеем Дежиным.

Сколько лет вы живете в Петербурге? Откуда приехали? Ваше ощущение этого города?

В Петербурге я живу два с половиной года. Переехал в 2022 г. на учёбу из Мурманска. Переезд дался мне непросто: я так люблю свою малую родину и так восхищаюсь ею, что до сих пор не нашёл места, с которым бы чувствовал такую «жгучую, смертную связь» (Николай Рубцов). Но Петербург стал, несомненно, очень важным для меня городом. Мне важно, что это город моря, во многом — город осадков. Что это культурный город, город с историей. Мне кажется, что уже соприкосновение с этим городом, не говоря уже о жизни в нём, становится для человека неким скорее чувственным, чем физическим опытом.

Петербург — сложное, меланхолическое, во многом трагическое место. Может быть, он такой для меня. Но ты вспоминаешь пыльный летний день на Петроградке, или тёмные узкие улицы в центре, растопыренные пальцы Литейного проспекта, или сгоревшие пятиэтажные дома на Нарвской, или футбольный стадион, которым невозможно не восхититься, проезжая зимним днём по мосту ЗСД над Балтийским морем, — и понимаешь, что всё это — разные грани одного города, который так хочет во всём быть собой и так хорошо умеет это — быть собой. Наверное, в Петербурге и правда можно быть собой и договариваться с трагедией в себе и в мире. Петербург примиряет с нею. А с радостью, которой в Петербурге тоже достаточно, о чём и говорить не нужно, человеку примиряться не нужно: он и так ищет её — и находит, если хочет.

Петербургская поэзия — существует ли таковая, и если да, то каковы ее признаки (пусть это прозвучит и субъективно)?

Мало того, что петербургская поэзия существует, её едва ли проще охватить и описать, чем всю русскую поэзию. Мандельштам — не менее «петербургский» поэт, чем русский. Многие стихи Бродского («Еврейское кладбище около Ленинграда», «Остановка в пустыне», «От окраины к центру») — это стихи о Петербурге, которые не были бы написаны, не будь Бродский петербуржцем, рефлексирующим над своим городом и собой внутри своего города. На мой взгляд, человек внутри города, также обладающего чертами человека, — это один из признаков петербургской поэзии.

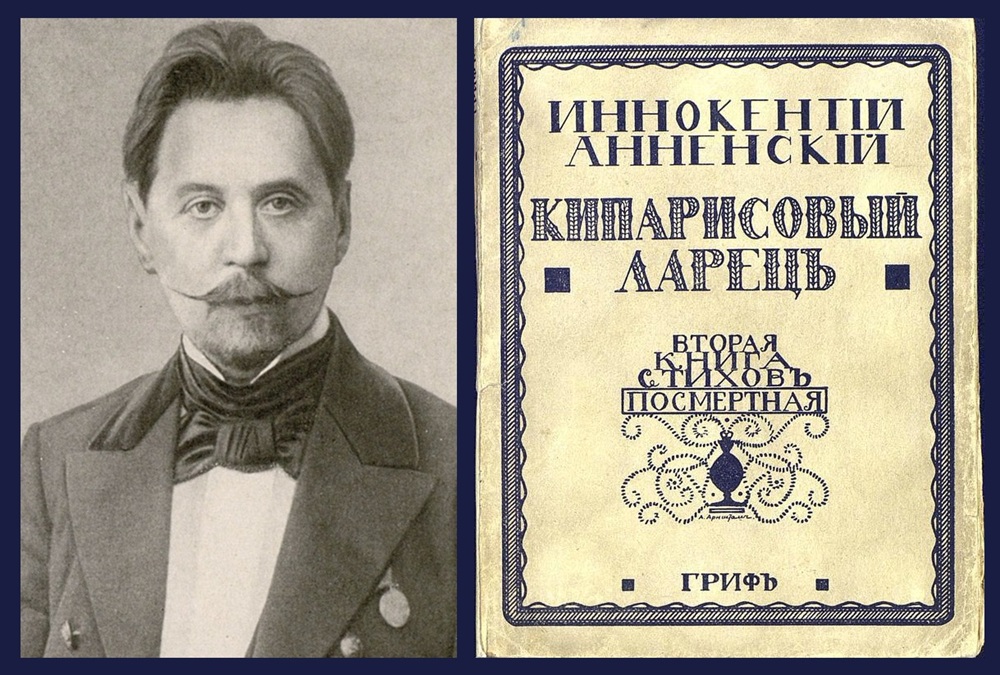

Хотя Москва играет большую роль в творчестве московских поэтов (скажем, Цветаевой или Гандлевского), а Свердловск — уральских (Рыжего), Петербург — единственный город, так часто становящийся лирическим героем. Поэты общаются с Петербургом и даже его районами: «Петербург, у тебя ещё есть адреса…» — пишет Мандельштам. «Не отпускай грехов моих, Васильевский!..» — обращается к Васильевскому острову Геннадий Григорьев, один из наиболее «петербургских» поэтов. Ещё два признака петербургской поэзии, на мой взгляд, — вода и камень. Петербург — город из камня и воды, и этого так много в петербургских стихах. Камень и воду мы находим у Ахматовой («Над Невою темноводной, / Под улыбкою холодной / Императора Петра»), Кушнера («К замку, к замку, с одной стороны Фонтанкою, / а с другой узкогрудою Мойкою окаймлён…»), Горбовского («И тот нежный и каменный / город мой на Неве») и многих других поэтов. Вспомним андерграундного поэта Роальда Мандельштама: «Весь город — камень и стекло». Это — абсолютно «петербургская» строка. И этой строкой мог бы начинаться и заканчиваться любой разговор о петербургской поэзии, коль скоро стекло — почти рукотворная вода. Существование петербургской поэзии неоспоримо, а значение её в поэзии русской не может быть переоценено.

Как вам кажется, какие поэты символизируют петербургский стиль или наиболее к нему близки (из классиков и ныне живущих)?

Для меня петербургский стиль неразрывно связан с именами Анны Ахматовой, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского Александра Кушнера, из менее известных поэтов — Нонны Слепаковой, Геннадия Григорьева, Глеба Горбовского, Олега Левитана, из более «андерграундных» — Олега Григорьева, Роальда Мандельштама, Леонида Аронзона. Говоря о петербургском стиле, я вспомнил бы и творчество поэтов — представителей Ленинградского рок-клуба, в первую очередь, Виктора Цоя, безупречно запечатлевшего дух позднесоветского Ленинграда в таких песнях, как «Бошетунмай» и даже «Проснись». Рискну сказать, что, не будь Петербурга, мы бы не имели той великой поэзии, которую имеем; в конце концов, Петербург и классическая русская поэзия — почти ровесники: Тредиаковский родился в том же году, когда была основана Северная столица. И это чрезвычайно важно. Каждый второй великий русский поэт в не меньшей степени великий петербургский поэт, который именно через этот город обрёл свой голос, именно, став причастным этому городу и подавшись ему в ученики, научился-таки звучать в веках.

Поменялось ли что-то в вашей поэзии, когда вы переехали в Петербург?

Я переехал в Петербург в возрасте семнадцати лет. Сейчас мне двадцать. Думаю, если я и стал писать по-другому, то во многом из-за взросления, нового опыта, который не обязательно связан с переездом. Я прочёл больше авторов, которыми заинтересовался и среди которых много петербургских поэтов — Леонид Аронзон, Виктор Кривулин, Сергей Стратановский. Я стал больше интересоваться самой поэзией, стал больше читать её и размышлять над ней. Конечно, город наложил отпечаток на мои стихи: в них стало меньше чисто мурманского, провинциального, больше универсального и актуального для Петербурга (например, в моих стихах появились Гостиный Двор, Комарово; камня и воды в них было и до того много, потому что Мурманск в этом отношении родственен Петербургу).

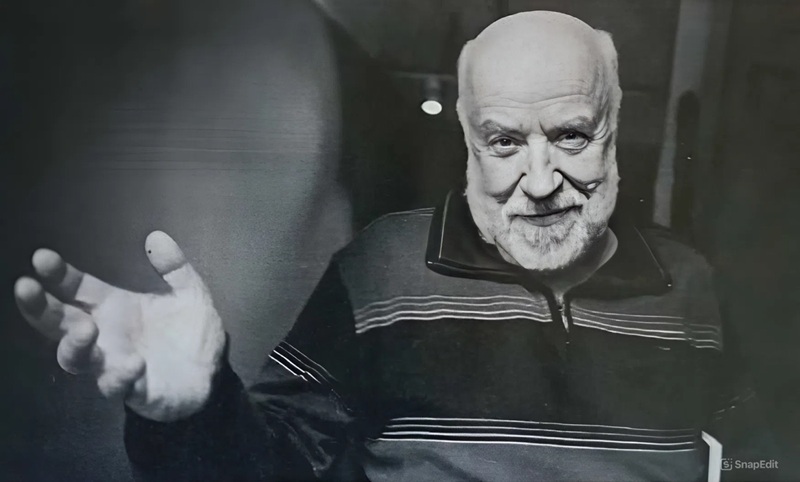

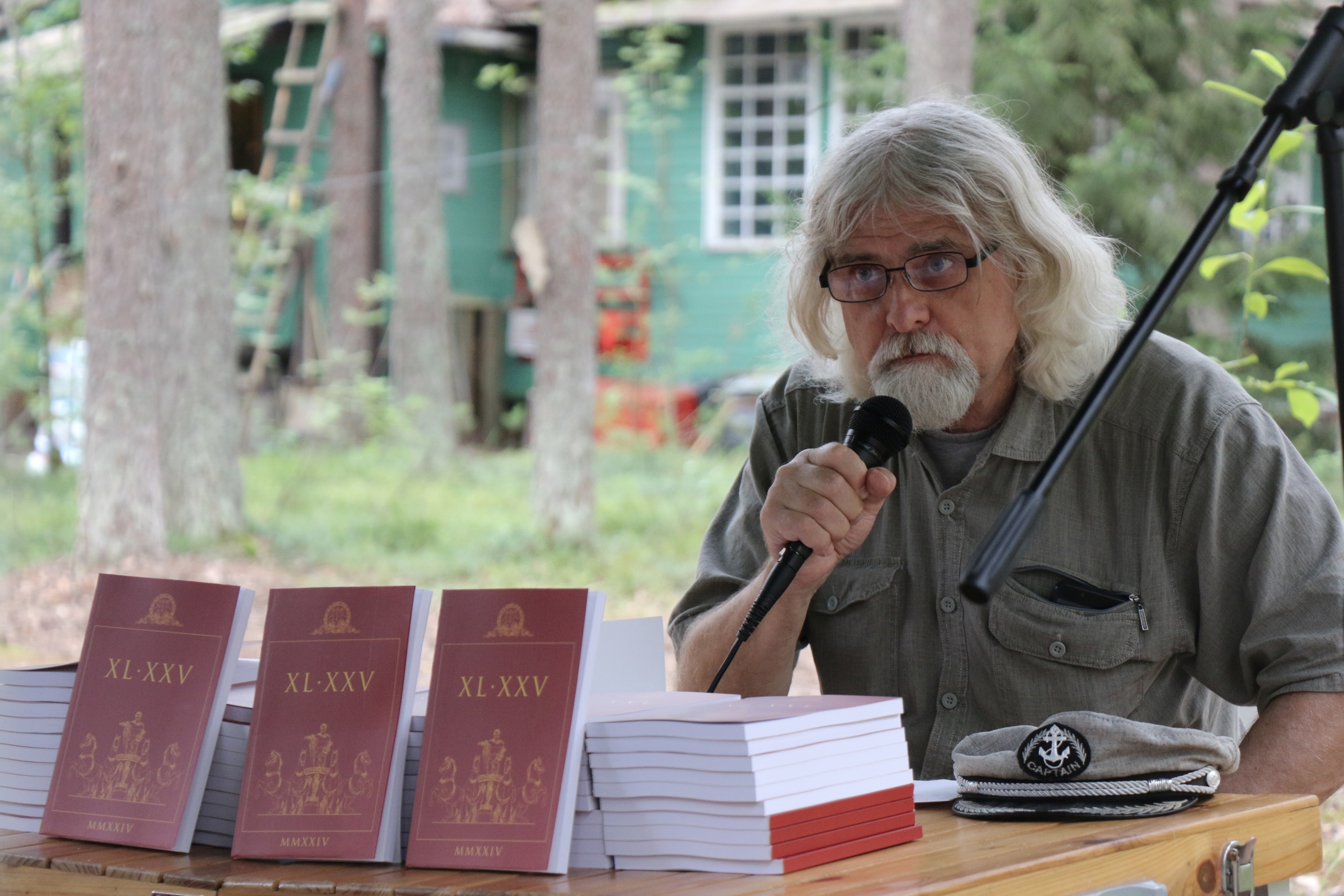

Важным опытом для меня стало общение с Вадимом Евгеньевичем Пугачем. Мы познакомились с ним в «Сириусе» в 2019 году, и с тех пор он мой наставник и учитель. Но до переезда в Петербург мы виделись редко, а теперь каждый месяц: Вадим Евгеньевич создал ЛИТО «Уловка-22» при СРП, и теперь мы в составе от четырёх до четырнадцати человек встречаемся там раз в две недели, читаем стихи, обсуждаем их и стараемся быть лучше. Вадим Евгеньевич — замечательный педагог, умеющий направить. Он знает, как критиковать, не обижая, и его критика всегда точна. В ЛИТО царит отличная атмосфера, которая по душе каждому, кто его посещает. Нет сомнений, что эти встречи помогают каждому совершенствоваться или, если совершенствоваться больше некуда (вдруг!), держать высокий творческий уровень. Конечно, Петербург дал мне очень многое и в жизненном, и в творческом плане. Этот опыт навсегда останется со мной.

Приведите один из ваших текстов, который вы можете назвать петербургским по стилю (или по духу).

Архитектура брутализма:

на берегу реки — завод.

И поглядит баскетболист на

тебя и жизнью назовет,

и вдоль вечернего залива

пойдете, глядя в облака:

и жить, и умирать красиво

хотелось так, но коротка

история, а счастье, где ни

ищи его, везде, и с ним

две нераспознанные тени:

она любима, он любим.