Есть в Петербурге районы, которые кажутся мне каруселями. Ты непременно должен сделать несколько кругов, проплывая мимо стайки домов или очередного сада – Юсуповского, Никольского, Троицкого, Смоленского… Сколько их?! Сегодня меня закружил Таврический сад. Странно: я просто сидела на скамейке и читала стихи Александра Кушнера, а сад кружил меня вокруг застывшего в белом облаке Сергея Есенина. А рядом на лошадках и осликах катались, уже прозрачные, поэты серебряного века… Через этот сад когда-то проходили на башню к Вячеславу Иванову Александр Блок, Анна Ахматова, Николай Гумилёв. У Александра Семёновича есть замечательные строчки по этому поводу:

Распушились листочки весенние,

Словно по Достоевскому, клейки.

Пусть один из вас сердцебиение

Переждет на садовой скамейке.

<…>

Знаю, знаю, куда вы торопитесь,

По какой заготовке домашней,

Соответственно списку и описи

Сладкопевца, глядящего с башни.

Мизантропы, провидцы, причудники,

Предсказавшие ночь мировую,

Увязался б за вами, да в спутники

Вам себя предложить не рискую…

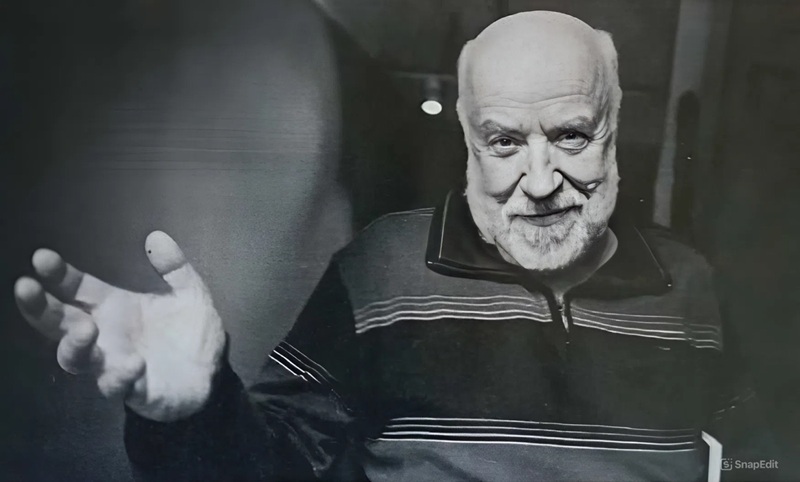

А потом…потом мне открыла дверь муза Поэта – прекрасная, светлая, какой и подобает быть Музе. Ещё помню тапочки, обувать которые казалось излишней тратой времени, книжные полки, диван в кабинете, а напротив – светлый и внимательный взгляд настоящего поэта.

Наталья Романова: Александр Семёнович, Вы не раз встречались с Анной Ахматовой. Скажите, что Вас больше всего поражало в её облике?

Александр Кушнер: Поражала, наверное, величественность, важность, многозначительность. Конечно, в ней был виден человек серебряного века, – с её царственными жестами, с её интонацией, голосом… Как выясняется из мемуаров, всё это было свойственно Ахматовой и в молодости тоже. И в то же время должен признаться, что эта её величавость была несколько театральной, и меня при редких встречах, пожалуй, подавляла. Наверное, поэтому я был у неё всего четыре или пять раз. Ну, и отнимать у неё драгоценное время мне тоже было неловко.

Н.Р. Показывали Ахматовой свои стихи?

А.К. Да, показывал. Она их одобрила и в первый, и во второй раз, и в третий, но, безусловно, предпочитала Бродского. Поздняя Ахматова, на мой взгляд, ориентировалась, как ни странно, уже не на акмеизм, не на предметность и конкретность, а на символизм с его несколько расплывчатым и высокопарным словом. Считалось в десятые годы, что она его «преодолела», но к старости она к нему неожиданно приблизилась, как сказал бы Баратынский, «под веяньем возвратных сновидений». Её в это время волновали «величие замысла», крупномасштабные поэтические построения, поэмы с их большим развёрнутым сюжетом.

Н.Р. Ахматова сдержанные оценки давала стихам молодых поэтов?

А.К. Ей вообще была свойственна сдержанная манера, и мне это нравилось. По поводу моих стихов, услышав их впервые, сказала: «Очень хорошо. У Вас поэтическое воображение». И всё (смеётся). Впрочем, Лидия Гинзбург, прекрасный филолог и писатель, приведшая меня к ней, объяснила, что Ахматова ей жаловалась: когда приходят молодые поэты, она себя нередко чувствует врачом, вынужденным говорить: рак, рак, рак. Спасибо, – подумал я, – что не это. Потом Ахматова похвалила как-то мои стихи и Лидии Корнеевне Чуковской: об этом есть запись в её воспоминаниях. Но я не преувеличиваю интерес Ахматовой ко мне: к ней тогда приходили Бродский, Найман, Бобышев, Рейн, и ей было не до меня. Ну, и вообще от человека её возраста трудно ждать восторгов. Эти восторги совершенно ни к чему.

Н.Р. А Вы тоже даёте сдержанные оценки стихам молодых?

А.К. Нет, не сдержанные. Я бы так не сказал. Когда мне очень нравятся стихи, я, наоборот, горячусь и стараюсь всячески приободрить человека, но это редко бывает, к сожалению.

Н.Р. Вас называют «самым петербургским» поэтом второй половины ХХ века. Вы могли бы назвать пять эпитетов, которые ярче всего характеризуют Ваш родной город?

А.К. (смеётся). За меня это сделали и Пушкин, и Мандельштам. «Люблю твой строгий, стройный вид», – вот Вам уже два эпитета, да? Помните у Мандельштама: «Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый»? Вот Вам уже шесть эпитетов.

Н.Р. Какие места в Петербурге для Вас особенно значимы?

А.К. Для меня? Я люблю весь город, даже его новые окраины, потому что небо над ними всё то же. Как там, у Блока – «Петроградское небо мутилось дождём»? Я люблю не только его парадную сторону, хотя очень люблю Неву, Мойку, есть у меня и стихи: «Пойдём же вдоль Мойки, вдоль Мойки…» или «На петербургских старинных гравюрах…», например. Но люблю и рабочие его кварталы, те, которые нравились, между прочим, Блоку. Вот эти краснокирпичные фабрики, напоминающие Англию, – Бирмингем или Манчестер. Люблю также петербургские малоизвестные места. Вот у меня есть стихотворение «Сон» ещё 60‑х годов:

Я ли свой не знаю город?

Дождь пошел. Я поднял ворот.

Сел в трамвай полупустой.

От дороги Турухтанной

По Кронштадтской… вид туманный.

Стачек, Трефолева… стой!

Как по плоскости наклонной,

Мимо темной Оборонной.

Все смешалось… не понять…

Вдруг трамвай свернул куда-то,

Мост, канал, большого сада

Темень, мост, канал опять…

И так далее. Там мой трамвай, как шарик в детском лабиринте, кружится по этим питерским закоулкам. Петербург – это большой мир, а не просто город, даже что-то подобное Вселенной. Впрочем, все эти имперские или просто большие города, как Париж, Лондон, Рим, обладают таким свойством.

Н.Р. А храмы любимые у Вас есть?

А.К. Казанский собор я люблю больше других. Мне очень нравится, что Воронихин явно отталкивался от собора Святого Петра в Риме, но наш Казанский тем прелестен, что он не подавляет своей огромностью, а так пропорционально сложен. И еще, конечно, Смольный собор Растрелли, сине-белый, барочный, похожий на морской прибой.

Н.Р. Скажите, а есть ли отличия Петербурга Достоевского от Петербурга Кушнера?

А.К. Безусловно… Достоевский – не мой любимый писатель. Я предпочитаю Пушкина и Блока. Но город Достоевского, город Некрасова существует, конечно. И я его знаю, и он необходим Петербургу. Вот – из стихов о Некрасове:

Слово “нервный” сравнительно поздно

Появилось у нас в словаре

У некрасовской музы нервозной

В петербургском промозглом дворе.

Даже лошадь нервически скоро

В его жёлчном трёхсложнике шла,

Разночинная пылкая ссора

И в любви его темой была.

Крупный счёт от модистки, и слёзы,

И больной, истерический смех.

Исторически эти нервозы

Объясняются болью за всех…

Или ещё – о старых петербургских гравюрах:

..Мойка, Фонтанка, Мильонная, Невский…

Улиц, где мог бы гулять Достоевский,

Нет. Значит, может не быть

Этих горячечных снов, преступлений?

Или, как дом, запланирован гений:

Строить здесь будут и рыть.

И этот Петербург тоже не выходит из поля моего зрения.

Н.Р. У Вас каждые десять лет выходит где-то по три книги новых стихов. Это случайность?

А.К. Да, так было и раньше: в 60‑е, 70‑е… Я думаю, что эту закономерность очень легко объяснить – просто за десять лет набираются стихи как раз для трёх книг. Только и всего.

Н.Р. Пробовали давать какие-то определения своему творческому методу? Хотя бы приблизительные.

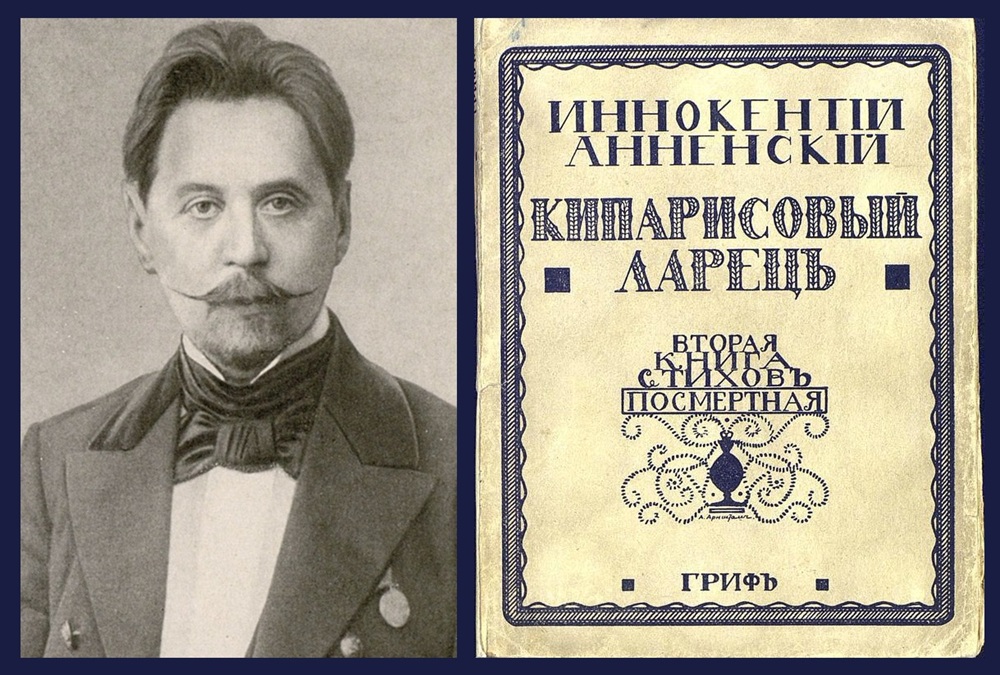

А.К. Разумеется, для меня какие-то акмеистические основы очень важны. Прежде всего, Мандельштам и ранняя Ахматова. Ну, и Пастернак невероятно предметен, подробен, хотя в его стихах нередко всё перепутано и случайно, но он прелестен по-своему. Я люблю и Мандельштама, и Пастернака, а ещё больше – Анненского… Мне трудно давать характеристику своим стихам. Это не моё дело.

Н.Р. Ваша супруга Елена Невзглядова – довольно известный литературовед, кандидат филологических наук. Я с удовольствием читаю её работы по проблемам стихотворного языка. Были у неё попытки анализа Ваших стихов?

А.К. Да, у неё была статья о моих стихах в книге «Звук и смысл» (1998), и мне эта статья о моей книге «Таврический сад» (1984) кажется до сих пор одной из самых удачных. Она обратила внимание на интонационное своеобразие и новизну моих стихов, ведь интонация – душа стихотворения. Кроме того, Елена Всеволодовна – постоянный слушатель моих стихов, и я прислушиваюсь к её мнению. Наконец, она и сама пишет стихи, и я – их первый слушатель.

Н.Р. У Вас остались какие-то яркие впечатления от работы учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодёжи?

А.К. Конечно, остались впечатления, а главное, я и сегодня считаю, что у поэта должна быть профессия, что нельзя только писать стихи. Это можно было в девятнадцатом веке, когда были крепостные крестьяне. Но я, во-первых, не хотел бы иметь крепостных крестьян, а во-вторых, очень важно для поэта вставать рано утром, ехать на работу в трамвае или автобусе и знать, что такое педагогический или, допустим, медицинский или инженерный коллектив, и просто видеть, как устроена нормальная человеческая жизнь.

Н.Р. Александр Семёнович, Вы в молодости участвовали в литобъединении при Горном институте. Это участие было плодотворным?

А.К. Конечно. Прежде всего, оно мне предоставило литературную среду. В юности, в молодости очень важно, чтобы рядом с тобой были пишущие люди, с которыми можно сличить, сверить, сопоставить сделанное тобой и услышать чужое мнение о твоих стихах. Работать одному очень трудно. И недаром, допустим, вокруг Гумилёва толпилось множество молодых поэтов – они были заинтересованы в его внимании, в его подсказке. Кроме того, и Мандельштам, и Ахматова были рядом с ним, – и вместе они создали своё новое направление в поэзии.

Н.Р. А как Вы рассматриваете свободу, которую Бог дал человеку: как Дар или как Наказание? Ведь человек чаще всего совсем не умеет ею пользоваться.

А.К. Всё-таки замечательно, что у человека есть выбор. Иначе мы бы ничего не создали: ни музыки, ни живописи, ни стихов, ни науки. Не было бы ни той жизни, которую мы ведём, ни той любви и так далее. Зачем же быть подневольным существом?

Н.Р. Вам не кажется, что время стало убыстрять свой ход? Оно во времена Александра Кушнера быстрее течёт, чем во времена Александра Пушкина?

А.К. Нет-нет. Помните Феклушу в «Грозе», которая считала, что время умаляется? Мы в школе это проходили. И я не хочу ей уподобиться. Я считаю, что время обладает замечательным свойством растягиваться и сжиматься множество раз в течение жизни каждого человека. И каждый может сказать: «Ах, как оно долго тянется!» или наоборот: «Как быстро мчится!».

Н.Р. У Вас есть одно из поэтических определений души: «То, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде». Прокомментируйте его, пожалуйста.

А.К. Я всё-таки думаю, что человек с возрастом, помимо накопления какого-то опыта, знаний, всё-таки ещё выращивает в себе сочувствие к людям и внимание к ним в большей степени, чем в юности. Юность прекрасна, но несколько эгоистична, самодовольна. В юности думал, что я очень хороший человек. Почему я так думал, не знаю. Но я был в этом абсолютно уверен. Сейчас у меня на этот счёт есть сомнения, потому что жизнь – это не прямая дорога: ты задеваешь других людей, приносишь им огорчения… «И оглянувшись, весь в слезах, Ты видишь: рядом кто-то плачет». Каждый знает это по себе. Может быть, со временем душа становится мягче, лучше.

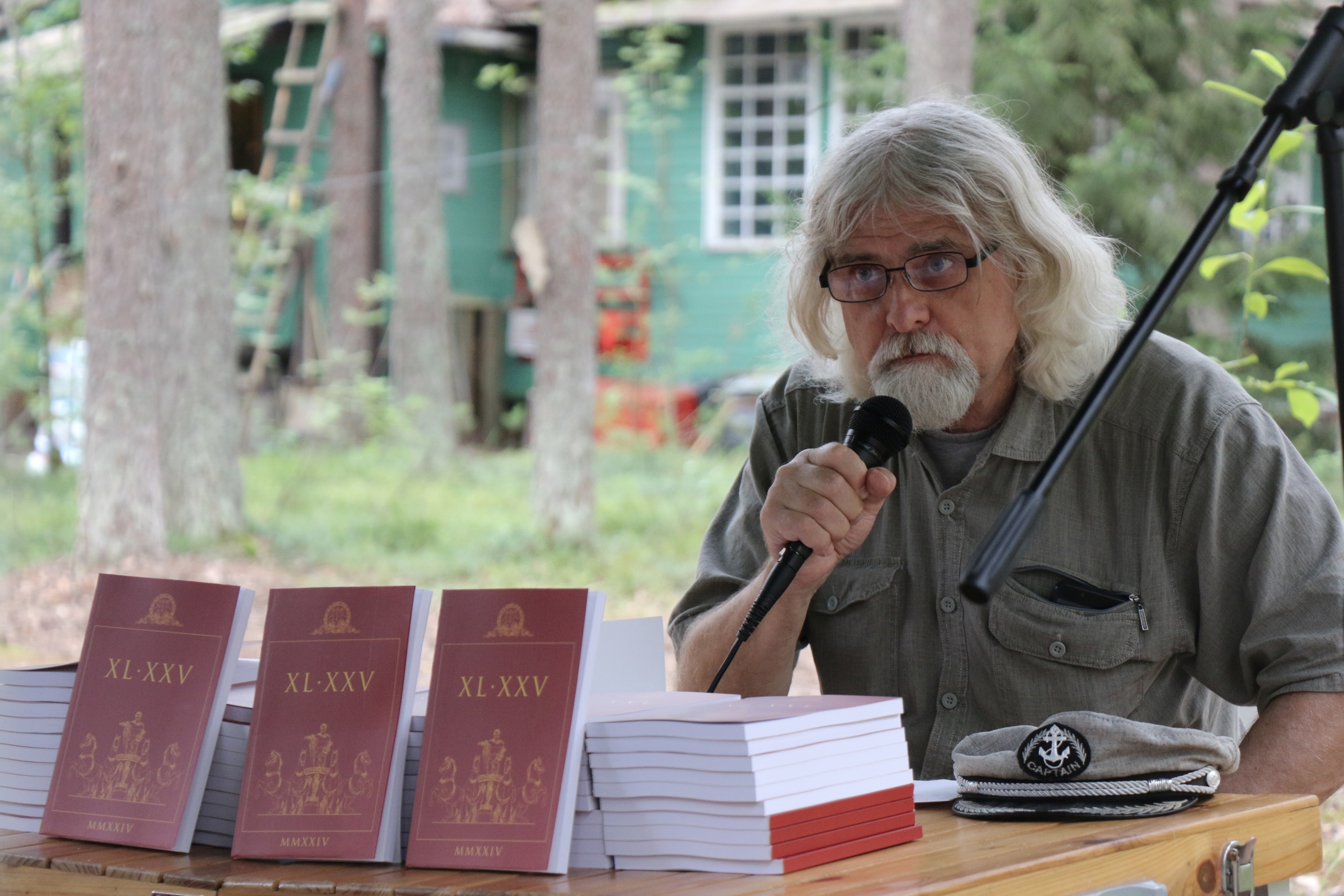

Полный текст интервью с Александром Кушнером “У Таврического сада” — в книге Натальи Романовой «Турникет» (СПб, 2015)