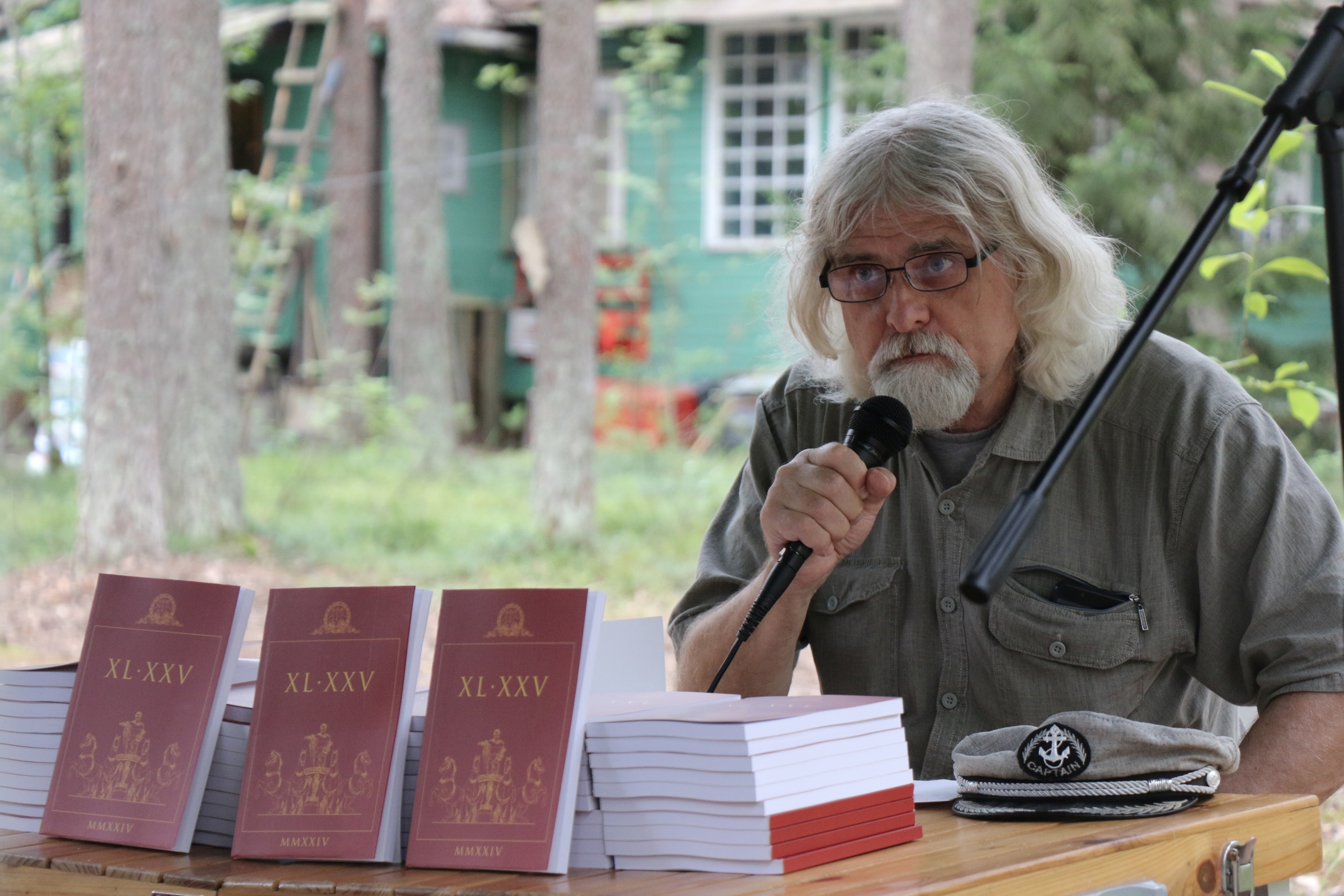

Евгений Антипов четверть века ведет литературно-дискуссионный клуб XL, в котором выступают преимущественно петербургские поэты. То есть, непрерывно наблюдает, как меняются (или укореняются) темы, образы, настроение, подача текста у наших современников.

Женя, что ты можешь сказать о современной петербургской поэзии: есть ли у нее какие-то особые, узнаваемые черты?

В Петербурге есть несколько основательных ЛИТО, ориентируясь на которые, можно говорить о некоторых характерных чертах петербургской поэзии – и это черты «консервативного стихосложения». Консервативного – в лучшем смысле. Если проводить аналогию со структурой Минпросвещения, где есть категории начального, среднего и высшего образования, то упомянутые литобъединения проецируются соответственно: ЛИТО Михаила Вэя, ЛИТО Алексея Ахматова («Молодой Петербург») и ЛИТО Алексея Машевского. Если говорить о формальных признаках петербургской поэзии, то это, конечно, топонимика и элементы антуража: апелляции к Петру, Екатерине, Фальконе, Росси-Растрелли и прочим коням Клодта. Если мы натыкаемся на упоминание арок, колонн, ангелов и каналов, то, скорее всего, это тоже оно. По настроению – задумчивая грусть.

В петербургской поэзии за эти четверть века, по-твоему наблюдению, происходят ли какие-то изменения?

Если в конце ХХ столетия бал правил постмодернизм со всеми производными, а стихи со здоровыми гражданскими установками казались случайными реликтами советских времен и подготовленной аудиторией воспринимались как атавизм и эстетическая наивность, то теперь качественных стихов с тем же вектором много, при этом авторская позиция является зрелой, а художественный уровень высоким. Можно сказать, поэзия повзрослела.

Кого из тех, кто приходил к тебе, можно назвать образцом петербургского поэтического стиля, а кто сильно выбивается из него?

Таким образцом я бы назвал Олега Левитана. Его стихи предельно качественны в технологическом плане и великолепно разработаны в сюжетном. При этом совершенно нет признаков фрондерства или игры с читателем. Если пытаться определять Левитана емкой формулой, то не получится, потому, что невозможно даже понять – экстраверт он, или интроверт (что уникально), хотя на первый взгляд, вроде, все просто. Если характеризовать Левитана развернуто, то – он спокойно делает то, что давно запрещено модой: его стихи нарративны, а по количеству строф превышают общепринятые лимиты, при этом не скучны, неожиданны по фабуле и как-то по-мудрому трогательны, без педалирования и назидательности. Левитан очень спокойно, без суеты и видимого напряжения, как слон, противостоит легкомысленным трендам времени, причем убедительно. А противостоять трендам нужно уметь и мочь.

Петпоэзия нередко обогащается за счет приехавших из регионов авторов. Можешь назвать кого-то из них, кто произвел на тебя наибольшее впечатление за это время?

Петербург-Петроград-Ленинград всегда привлекал и ассимилировал поэтов огромной страны, кому-то это шло на пользу, кто-то наоборот, становился знаменитым. XXI век не исключение. Роман Ненашев, переселившийся к нам из Самары, имеет свой явный почерк. Александр Питиримов, совсем недавно переехавший из Пскова, сильно удивил своей литературной эстетикой. Но в данном случае я бы хотел остановиться на экс-украинских поэтах, оказавшихся сегодня в Петербурге. Если Наталью Романову мы ассимилировали давно и основательно, то двух Александров – Товберга и Курапцева – только-только. И эти Александры удивили: во-первых, качеством и, во-вторых, совершенно разными, порою, антагонистическими методологиями стихотворчества. При этом они давние друзья.

Поговорим о классиках. Блок, Гумилев, Ахматова, к примеру – это чисто петербургская поэзия? А Хармс, Вагинов, Заболоцкий – это явления какого рода?

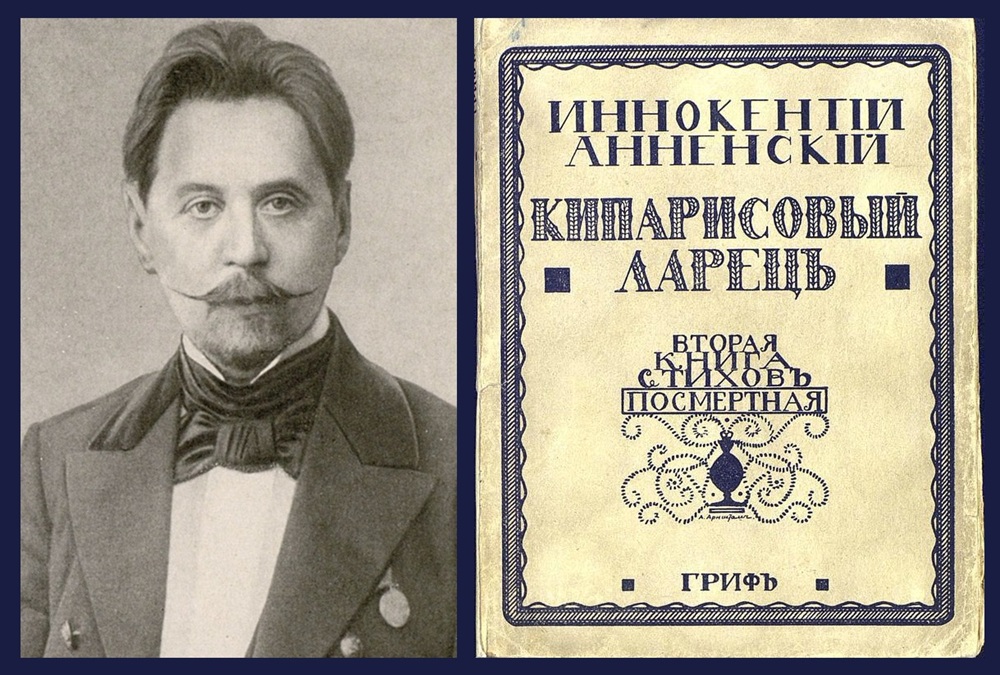

«Серебряный век» – это период, когда Петербург был столицей. И это период моды на декаданс, оккультизм, морфий, извращения, жеманство. Бледнолицый, как Пьеро, довольно занудливый Блок представляет мистицизм. Это его – популярнейшая тогда – ниша. Да, «Девочка пела в церковном хоре», «Незнакомка», «Ночь улица и остальное…», как говорится, не отнимешь, но Блок принял революцию, поэтому многое переоценено и рекомендовано к чтению с придыханием. Полуграмотная Ахматова – вся суть жеманство, капризы, страдания возле перчатки. Полностью занимала женскую нишу в советской поэзии. Полностью – потому что никого близко не подпускала. Есенин, на разрыв аорты любящий березку, и посвятивший стихи о первой чистой любви партийному авторитету, члену бюро Петроградского Комитета РСДРП(б), в зрелом возрасте писал стихи, не отрываясь от зеркала: и дурная слава-то о нем прокатилась, и каждая собака-то его походку знает, и в глазах его дивный свет, и вообще, он хочет быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример. А если что не так, тростью – по харе. Контрастом к гурьбе разношерстных поэтов, живущих надуманной жизнью, был Гумилев. Фронтовик, доброволец, обладатель двух «Георгиев». Поэт невероятно энергичный, со свежими музыкальными ритмами и широчайших интонационным спектром. Был он не только инородным в такой гурьбе, но и органично дополнял весь этот калейдоскоп. В таком бульонном контексте все они – типично петербургские поэты. Ведь и сегодня, скажем, в Самаре, если ты пишешь очень самостоятельно, могут затравить собратья по цеху. В Петербурге – только помогут, если попадешь в умные руки.

Хармс – явление литературное, но не явление литературы. Умница, прекрасно чувствовал слово, но ничего, кроме анекдотов, не создал. Обэриуты обнаружили новые, редкоземельные ингредиенты поэзии. А Заболоцкий показал и доказал, что талант – состояние внестилевое. Он и в период «Столбцов» был невероятно ярким, и потом, осознавший и перевоспитанный, написал «Можжевеловый куст».

Ты занимался в литобъединении Виктора Сосноры. Расскажи, пожалуйста, его поэзия – произрастает ли корнями из петербургской поэтической традиции? Откуда вообще берутся ее истоки? Можно ли провести параллели с какими-то петербургскими предтечами?

Соснора – явление уникальное и, в общем-то, непонятное. Я видел, как некоторые авторы подражают его интонации, жесту. Но его необычные интонация-жест поэтический феномен не исчерпывают и не определяют. Мне всегда казалось странным, что сложный, запутанный Соснора «заходит» и семиклассницам, и академикам. Разумеется, не всем семиклассницам и не всем академикам. Но если «заходит», то без аргументов. Истоки? Кого-то тюкнула молния и этот кто-то, очнувшись, заговорил на древнешумерском. Кто-то, пережив клиническую смерть, стал понимать птиц и кузнечиков. Вот и все истоки. Но, поскольку генезис поэтики Сосноры меня тоже интересовал, я смог найти (только две) фигуры в отечественном пантеоне – Цветаева и ранний (1920‑е) Антокольский. Хотя на фамилию Антокольского сам Соснора реагировал вяло.

Когда ты сам начинал писать стихи, то на кого ориентировался, кто оказывал на тебя влияние, и на кого у тебя наиболее частые отсылки в стихах?

В юности, как комсомолец, я увлекался Блоком. Был я вхож и в некоторый филологический кружок университетских спортсменов: пельмени, дискуссии, алкоголь. Первые разбор-редактура происходили там: университетские спортсмены были умнее, старше и титулованней. Сейчас и они преподают в университетах. Однажды я, почитав Пастернака, пережил невероятный стресс – прибежал, взволнованный, в кружок, ибо кто-то один из нас с Пастернаком кретин. Меня накормили пельменями, напоили алкоголем, утешили, ничего толком не объяснив. А вот когда мне был подарен перепечатанный на пергаменте (с нью-йоркского издания) и сброшюрованный в неприметную книжку Н. Гумилев, не загореться было сложно. Я загорелся. Стал развиваться. Духовно и вообще.

Процитируй, пожалуйста, один из своих текстов, который кажется тебе наиболее петербургским.

Вот стихотворение советской поры, со всеми признаками уныния, апатии и бескомпромиссного сопротивления тоталитарной системе. Вполне петербургское.

Выучить простую притчу,

согласиться с тем, что надо,

не постигнуть – так постричься,

не в монахи – так в солдаты.

Ночь. В квартале незнакомом

завести телепатичный

диалог с мрачнейшим домом –

каждый о своем, о личном.

Или, с самого утра,

не мигая, словно мертвый,

глядя в голубой экран,

слушать хор краснознаменный.

Или спать, устав от истин,

от решений, от крушений,

от любви, в каком-то смысле.

Спать – с улыбкою блаженной.

И забыть, как жил, что сделал,

чтоб не знать про эту осень,

чтоб проснуться не хотелось,

не хотелось вовсе.

Беседовала Юлия Медведева