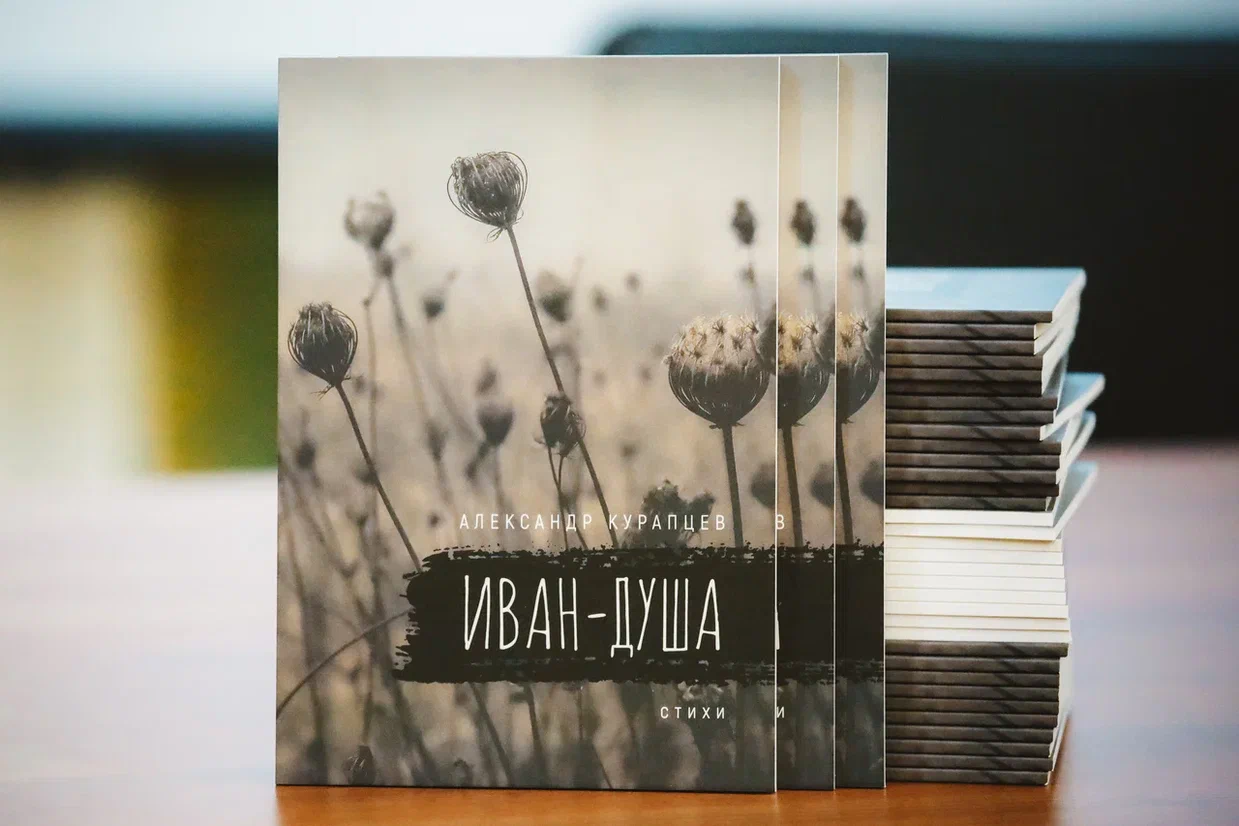

Дмитрий Бобылев. Улица Бобылева. Предисл. Александра Курапцева. – СПб: Гамма, 2023. – 90 с. Тираж 200 экз. ISBN 978–5‑4334–0563‑9 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Каждый петербургский поэт откуда-то начинается: с района, улицы, школы, литературного объединения. И не всегда эти знаковые места находятся в северной столице. Вот, например, откуда начинается петербургский поэт Дмитрий Бобылев? Поэт в белой рубашке, расписанной собственными стихами?

С Урала приехал, говорят. То ли из Тагила, то ли из Серова, то ли из самого Екатеринбурга. Откуда нам знать…

Приехал в Питер. Прирос. Пророс. И стихи его опетербуржились, напечатались. И теперь только успевай следить за афишами – сегодня Бобылев здесь, завтра там. А послезавтра никто не знает, где он. Это, значит, в лес за грибами ушел, если осень-лето, или же в каком-другом живописном месте жжет костер с распечатками прозы, если на дворе, например, зима. А то и вовсе отправится в очередное литературное паломничество – на выездной писательский форум или семинар представлять в каком-то дальнем краю петербургскую литературу.

Помнит ли кто Бобылева допетербургского? Вряд ли.

Только в стихах нет-нет да промелькнет уральское словечко, или повеет от них метафизикой школы Казарина… И чем дольше живет Бобылев в Петербурге, тем больше уральских подробностей обнаруживается в них.

Держу в руках вторую по счету официальную книгу поэта. Называется она громко: «Улица Бобылева». На обложке Бобылев в шинели выглядывает из паровоза на станции «Ладожское озеро».

Улица с таким названием действительно существует. Наверное, того самого знаменитого однофамильца, физика, профессора механики в Санкт-Петербургском университете. Впрочем, вряд ли бы я о нем узнала, не познакомившись с Бобылевым-поэтом.

Итак, держу я в руках книгу Бобылева. Открываю. И в первом же стихотворении вижу того, уральского Бобылева, которого мы не знаем:

Отец проходит молча из сеней,

Отец плотнее двери закрывает,

Снимает кирзачи, кивает мне,

Зеленый рукомойник наливает.

На полотенце выцвели цветы,

Зато настой густой в побитой кружке.

Еще он от работы не остыл,

И за футболку зацепилась стружка.

Он с улицы, но смотрит за окно.

Не стар еще, а дом совсем уж рохля.

На ветке виден зяблик-свистунок,

А яблоня почти уже засохла.

Такой сюжет, обыденный вполне.

И тут как тут, в луче пылинки вьются.

А у отца комарик на спине.

Согнать бы, но до слез боюсь проснуться.

Такого Бобылева не было в первой его официальной книге «Флажки на карте». Но что же изменилось?

Все тот метод – рисования словами. Бытовые подробности написаны бегло, легко, со случайной и запоминающейся детализацией. Читатель быстро погружается в «картинку» стихотворения. Но, поди, пройми этого читателя. И тут Бобылев добавляет это самое «до слез боюсь проснуться», и стихотворение получилось. Грустным, светлым, невыразимым.

Лирический герой Бобылева всегда в стороне – под чужими окнами, в тени забора «никем не обнаружен, убит из водосточного ружья». Жизнь идет рядом, вот она – беги, впрягайся в неё, разделяй с человечеством общую ношу счастья и тоски. Но герой не делает этого. Не хочет он или не может – нам знать не дано. Остается только погрустить с ним легкой прозрачной грустью и перейти к другому стихотворению.

А в другом стихотворении изменится ритм, исчезнет рифма, но герой прежний – созерцатель пробегающей жизни. Созерцание позволяет увидеть нечто такое, чего не видят все те, кто находится в процессе. Только лирическому герою открываются особые истории, где время и пространство рисует свои картины с такой простой пронзительностью:

Некто сидит на лавке, шуршит листва,

Плиты лежат отдельно среди травы.

Кто-то, сложивший плиточный тротуар,

Вымостил небо облаком грозовым.

Сыплют листву разросшиеся кусты,

Чай вечереет в кружечке жестяной.

Некто вдыхает пар, от ходьбы остыв,

Просто не хочет рано идти домой.

Именно пронзительнее стал поэт Бобылев. Может быть, даже проще, в хорошем значении этого слова. Как будто пропала необходимость казаться сложным, сильно закручивая образы. Только приглядись, остановись, читатель! Вокруг тебя творится поэзия! Только найди минуту, поэт, запиши! И через свой индивидуальный опыт передай что-то общее, щемящее, отзывающееся у многих.

Во второй своей книге автор пристальнее присматривается к людям. Все они знакомы и незнакомы одновременно. Все они «некто», безымянны и вечны, пока поэт-созерцатель глядит на них:

В моей парадной бабушка с клюкою

Нетвердо вычисляет возраст свой,

И что-то сверху сыплется такое –

Приглушено листвой,

Как будто совершенно не проснулся

И бабушка жива,

И губы непослушные трясутся:

Семьдесят… два…

Этих людей, бабушек, дедушек, живых скульптур, нетрезвых парней Бобылев собирает много лет. Кого-то увидел он на Урале, кого-то в Петербурге, кого-то встретил в своих многочисленных поездках по городам. В этих поездках он, наверное, и себя самого ни раз встречал. Того себя, который мог бы жить в любом другом городе и быть кем угодно, и так же писать стихи.

С этими людьми поэта связывает особая связь. Они все ему родные на пространстве улицы Бобылева. Каждому из них он может сказать слова из стихотворения «Переулок»:

Там по брусчатке топает угрюмо

Под окнами совсем не мой отец.

Да и не твой отец, в печальных думах,

В вечерней темноте и немоте.

И вовсе не похож, шагает ровно,

А мой хромал, а твой совсем пропал.

А вот стихотворение «Тагильское» (да-да, к Тагилу поэт Бобылев определенно причастен!)

Мы с Пахой пойдем по проспекту

И, может быть, встретим Димона.

У Пахи в руках по пакету,

В них «Балтика» и макароны.

Димон две недели не курит.

На Вые возводят высотки.

Вчера я увлекся паркуром,

Джинсовку порвал и кроссовки.

Залезем на крышу завода –

Герои не знают пощады,

Штурмуя прогнившие своды,

И мы не вернемся в общагу.

В стихотворении фигурирует Димон. Останься Бобылев на Урале, наверняка, и он мог бы стать таким «Димоном» в чьем-то, а, может быть, даже своем собственном стихотворении.

Но улице Бобылева нужно было расти. А поэту Бобылеву – уезжать, вырастать, находить себя в других города и весях.

На «Улице Бобылева» у поэта нет своего дома. Мотив бездомности переходит из стихотворения в стихотворение.

Горит окно. Последнее окно.

Как будто глаз немертвого дракона,

Как будто есть еще понятье дома

И время наше не предрешено.

Или здесь:

Вышел, навсегда захлопнув дверь.

Ключ оставив старенькой вахтерше.

Вспомнил, что старушек было две –

Как зовут? Не пригодится больше.

А вот тут становится особенно печально:

Как жаль, что мне не нужно в этот дом –

Я стал бы в нем недюжинным поэтом,

И улица была бы мной воспета

Гражданская, но тихая притом.

Как жаль, что мне ступенек не топтать.

Зачеркнутым не быть щелястой рамой,

В высокой изрисованной парадной

Не думать, не курить, не целовать.

Это стихотворение как раз о том, что поэтом Бобылев мог бы стать в любом другом городе, при любых других обстоятельствах. Но он оказался там, где оказался. И со всеми возможными, но не случившимися домами его роднит все та же тихая, прозрачная грусть. Без обвинений. Авторское «я» не противопоставляет себя миру вокруг, а лишь пропускает через себя все происходящее.

Дома своего у поэта на улице Бобылева нет. Зато памятник нерукотворный имеется. Вот перед нами колосс по имени «2019». Стихотворение сильно выбивается по настроению из всей книги. Герой вдруг выходит из тени, принимает монументальную позу, и творит, вместе с годом, свою эпоху:

Вот я стою в моём 19‑м:

Мокрые улицы, полуслова.

Всех одиноких счастливую нацию

Гордо венчает моя голова.

Мирно пасутся над чёрными водами

Пятна и грани гранитных коров.

Лишь для меня под чернильными сводами

Город бросает своё серебро.

В пропасти улицы шаг неуклонен мой –

Брат-Девятнадцатый, чувствуешь ли?

Вон, я сигналю руками суконными,

И отплывают дома-корабли.

А потом снова уходит в тень. Снова идет по улице имени себя. Встречает своих безымянных людей, провожает в трамвае девушек, «сидя в тиши за тысячу километров», вспоминает соседушку (какое ласковое слово!), с которым не поругался и не выпил когда-то. Улица длинная. По ней не идти, ехать надо!.. Вот он и едет. По огромной своей улице, протянувшейся от Урала до столицы. А столица у Бобылева – Петербург, не иначе.

От фонарей не видно звезд,

И мы с друзьями

Столицу топчем, как погост

Под фонарями.

Устав от сырости земной,

Сойдем в шаверму,

Закроют небо за спиной,

И грязь и скверну.

В Петербург, в Петербург, всегда, во всех своих временах едет поэт Бобылев. Мчится из вечности в вечность в героической шинели на остановившемся паровозе станции «Ладожское озеро», и весь свой Урал несет в себе.

Алина Митрофанова