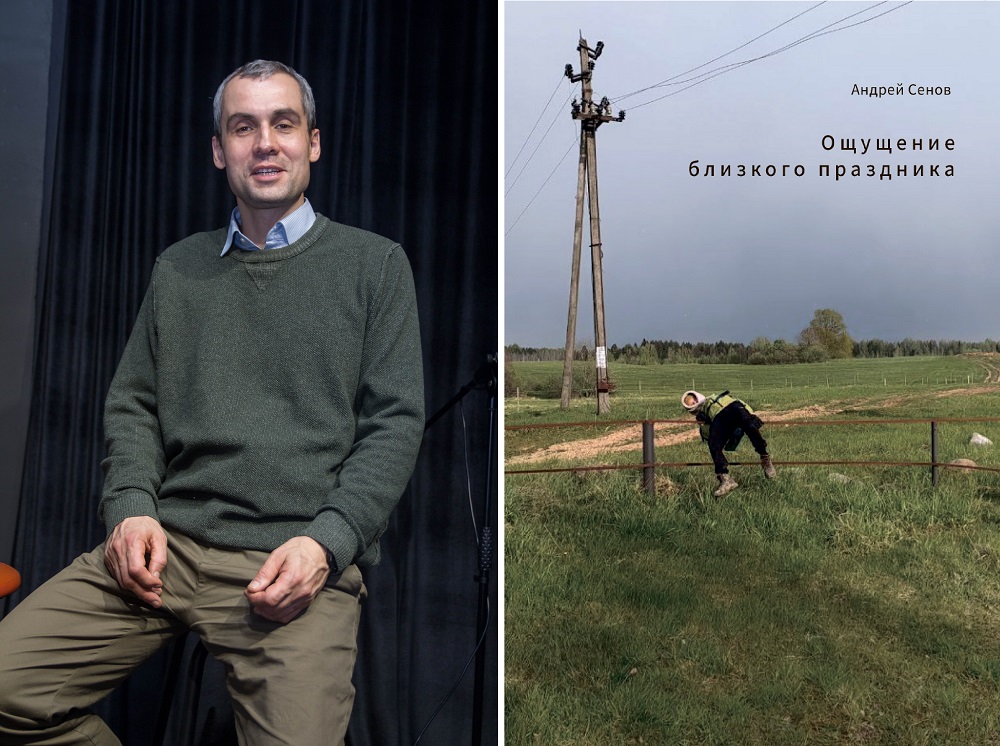

Павел Александров. Праздник неизбежности. О стихах Андрея Сенова

Образ проводов, по которым к телу лирического героя идёт сама жизнь, явно и прямолинейно обозначен на самой обложке книги: линия электропередачи на бетонных столбах-опорах. В качестве технических подробностей керамические изоляторы и распределительная коробка с кабелем заземления – всё на месте. Конечно же – неслучайно.